Как стать тоумэном

Ингимаси хорошо,

А тоумэну – лучше,

В тоумэны я б пошел,

Пусть меня научат.

Бисмилля иль рахман иль рахим, дорогие товарищи читатели. В этот раз немного поговорим о том, куда податься молодому ценителю арабской весны в преддверии ее очередной годовщины. Всего на минуту представим себя на его незавидном месте. Из друзей, с которыми когда-то начинал революционную борьбу, рядом остались не только лишь все. Одних уже ублажают гурии на небесах, другие, более удачливые, сами ублажают гурий в Европе. Очередь на выбытие неумолимо приближается, но к гуриям пока не особо хочется, а на европейский тур денег не хватает. Поэтому нужно срочно что-то предпринимать. Все попытки пробиться в амиры, чтобы стать подальше от окопа и поближе к трибуне, наталкиваются на требование сначала закончить академию шахидов, прежде чем говорить о повышении. В голову все чаще начитает приходить мысль, что давно пора послать весь этот движняк на три буквы. И, вслед за этой мыслью, приходит понимание на какие именно. Да, именно эти три волшебные буквы: T, O, W. Эти буквы – ключ к славе и известности. Действительно, кто из следящих за конфликтом, может навскидку назвать пару, да нет, хотя бы одного знаменитого ингимаси? А вот пару-тройку известных тоумэнов знает даже обычный рядовой диванных войск. Тут вам и Абу Тоу и Абу Хамза, и Абу Кальмар (впрочем, последний, кажется, из футбола?). Короче, решено – нужно срочно стать тоумэном, а для этого необходимо хорошо изучить предмет, ибо Абу Тоу один и его знают все, а вот мальчиков, подносящих ему пусковые контейнеры и убирающих за ним отложенные кирпичи – целая куча, но их не знает никто. Поэтому основательно разберемся в вопросе. Узнаем, что это за хрень из трех букв, как с ней правильно обращаться и, самое главное, где достать?

Зачастую, когда заходит речь о применении комплекса TOW в сирийском конфликте, некоторые представители диванного генералитета сразу презрительно морщат нюх и с апломбом заявляют: «Старьё! Система семидесятых годов прошлого века!» Но так ли это на самом деле?

Если быть до конца точным, то разработки по применению управляемых ракет в качестве противотанкового оружия начались еще в 1951 году. В феврале, в ходе конференции в Форте Монро, Вирджиния обсуждались перспективы применения недавно разработанного инфракрасного сенсора для управляемых ракет. Эти перспективы казались столь многообещающими, что озвученные технические характеристики будущих управляемых ракет включали эффективную дальность в 6000 ярдов (5486 м) при вероятности поражения 0,9 применительно к самому тяжелому из имевшихся на тот момент на вооружении танков. Примерно тогда же компания Aerojet заявила о начале разработки управляемой противотанковой ракеты AeroSWAT, использующей инфракрасный модуль AN/DAN-3 для управления. В 1952 году военные подготовили расширенный перечень требуемых характеристик к управляемому оружию. Он включал в себя эффективный радиус в 6000 ярдов (5486 м), (желательно до 8000 (7315 м)), минимальный радиус в 500 ярдов (457 м) или меньше при вероятности поражения цели 0,9. Ракета должна иметь минимальные размер и вес, управляться при помощи инфракрасной системы наведения или какой-либо другой, желательно в автоматическом режиме.

После появления официальных требований появились и другие игроки: моряки активно курировали разработку D-40, французы продвигали SS-10, а корпорация Aerophysics Development – DART.

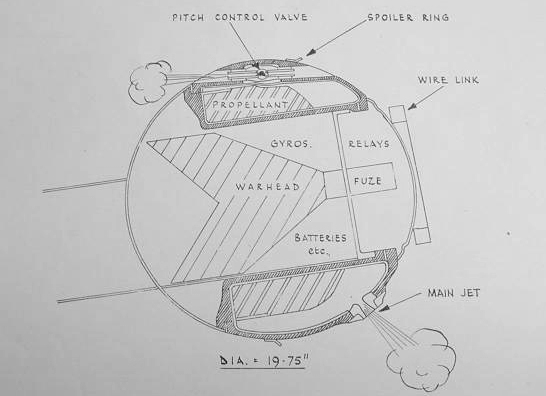

D-40 или «ракета-ядро», которую по заказу Военно-морского департамента разрабатывали в Applied Physics Laboratory университета Джона Хопкинса, представляла из себя шар около 60 см в диаметре, весом примерно 135 кг, который должен был управляться по радиоканалу и поражать бронетехнику на расстоянии до 3200 ярдов (2930 м). Наверное, это все, что следует знать о представлениях моряков о противотанковых ракетах. И да, какой же все-таки молодец этот Джон Хопкинс. Не каждый сможет продержаться в серьезном проекте на одних рисунках с 1953 по 1956 год!

Французский прототип SS-10 при рождении в недрах немецкой Рурстали назывался Х-4 и разрабатывался в качестве ракеты воздух-воздух. SS-10 была около 85 см в длину, весила примерно 15 кг и имела дальность 1400 метров. Ракета управлялась по проводам и стабилизировалась в полете за счет вращения. После разрыва с проклятым нацистским прошлым ракета сменила не только название, но и специализацию и стала разрабатываться для применения в качестве противотанковой управляемой ракеты.

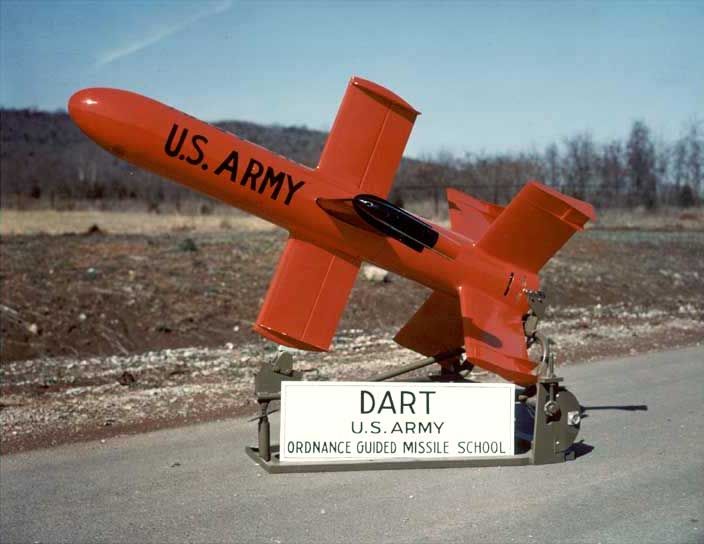

Ракета DART – это был американский вариант французского SS-10 в рамках ныне широко известной стратегии импортозамещения. В итоге получился более крупный и более красный аналог SS-10, да еще и с дополнительными крыльями. Ракета получилась около 160 см в длину, весила 38 кг и должна была поражать цель на расстоянии от 350 до 5280 ярдов (320-4828 м). Принципиально новым штрихом являлась попытка сделать управление DART на базе инфракрасного сенсора, в отличие от проводного управления у SS-10.

Эффектные стрельбы SS-10 в 1957 году в Париже поставили точку на дальнейших разработках системы DART. В то время как французская система демонстрировала хорошую надежность, конструкторы DART так и не смогли продвинуться в решении базовых конструкторских задач. В итоге после подтверждения показателей SS-10 по итогам стрельб на американских полигонах, в 1958 году было принято решение о прекращении финансирования проекта DART и начале закупок SS-10.

Параллельно с попытками разработки новых систем происходило переосмысление концепции противотанкового вооружения армии США. К началу 60-х годов эта концепция оформилась в виде трехголового дракона. Первой головой являлся LAW (light antitank weapon) – легкий переносной комплекс для стрельбы с плеча, который должен был заменить стоящие на вооружении 3,5 дюймовую базуку и противотанковую гранату. В 1963 году в качестве такого комплекса был принят на вооружение гранатомет М72 LAW. С другой стороны находился HAW (heavy antitank/assault weapon) – тяжелый противотанковый комплекс, который требовалось разработать для замены стоящих на вооружении 106-мм безоткатного орудия и французской SS-10/SS-11. Впоследствии именно эту нишу на долгие годы займет TOW. Посередине между этими головами болтается MAW (medium antitank weapon) – средний противотанковый комплекс, который должен заменить 90-мм безоткатное орудие и закрыть разрыв в дальности применения между 300 метрами для легких и 2000 метрами для тяжелых систем. В 1975 году это место в строю занял Dragon.

В период 1959-61 годов, пока велись закупки французской системы, армейцы изучили доступные на рынке зарубежные образцы. В этот список вошли французские SS-11 (дальнейшее развитие SS-10) и ENTAC, немецкая COBRA, британские VIGILANT и SWINGFIRE, швейцарская MOSQUITO и шведская BANTAM.

Саму французскую систему ENTAC сейчас уже трудновато купить, но вот ящик от нее вполне доступен на e-Bay за каких-то 150 долларов.

В результате этого анализа и появилась концепция TOW - Tube launched, Optically tracked Wire guided, что можно вольно перевести как запускаемый в трубу, контролируемый на глазок и управляемый по проволочке. В этой концепции наконец смогли удачно скрестить ужа и ежа – надежный французский SS-11 (еще бы, в основе – хваленое немецкое качество) и давно почивший в бозе DART. От SS-11 был взят принцип управления по проводам, позволяющий надежно контролировать полет ракеты. Однако во французском варианте корректировку курса ракеты во время полета должен был осуществлять оператор, что накладывало высокие требования к уровню его подготовки. Из проекта DART была взята инфракрасная система управления, ждущая своего звездного часа с начала 50-х. Именно с ее помощью планировалось осуществлять контроль траектории полета ракеты и автоматически корректировать отклонения от точки прицеливания. Идея использования пускового контейнера в качестве части пусковой трубы позволяла снизить вес пусковой установки, повысить скорость перезарядки, надежность хранения и транспортировки ракет. В результате были разработаны достаточно детальные требования для противотанкового комплекса на основе концепции TOW. Эти требования в 1961 году были разосланы в адрес более 40 фирм, с предложением представить концепцию будущей системы и представить программу по ее внедрению. Неизвестно, какое количество из этих 40 фирм обладали реальными возможностями разработать что-либо подобное, но на конкурс было представлено 18 предложений. И именно вариант от Hughes Aircraft в конце концов понравился военным: «Классная дудка! Но тяга и так хорошая, поэтому трубу можно будет сделать и покороче!».

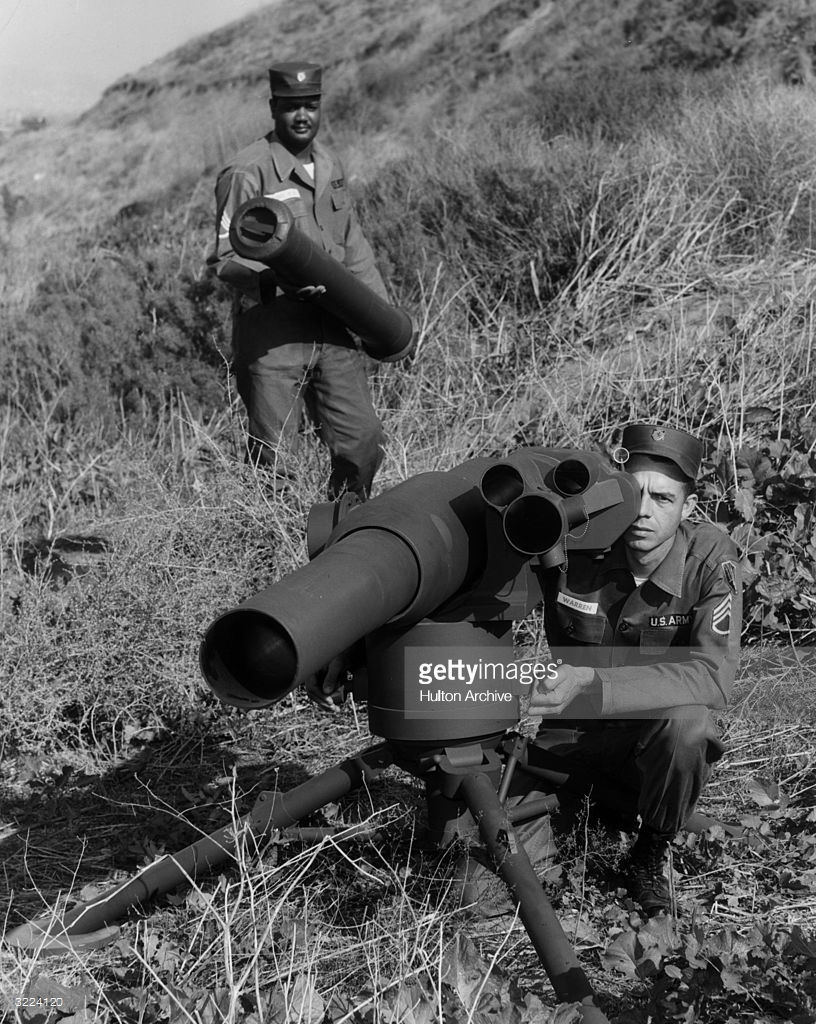

Макет будущей системы TOW.

Поскольку по макетам очень трудно оценить реальный потенциал будущей системы, то в таких случаях секрет успеха кроется в правильном маркетинге. Когда какую-то систему представляют черный и белый солдат.

И при этом они еще меняются местами, показывая, что черный может быть не только заряжающим, но иногда и глядеть в дырочку.

То зарубить продвижение подобного проекта на сто процентов никто не рискнет. (Правда, сейчас для гарантированного успеха на демонстрации потребуются, как минимум, черный гей с белым трансгендером и обязательно радикальная феминистка в качестве режиссера ролика.)

В итоге, по результатам конкурсного отбора, Hughes Aircraft в 1962 году заключила первый из серии контрактов, которыми сопровождалась разработка системы TOW. После нескольких попыток был окончательно утвержден календарный и финансовый план, согласно которому к февралю 1965 года должен быть одобрен выпуск пробной партии TOW, а стоимость разработки до этого этапа составит 51 377 000 долларов.

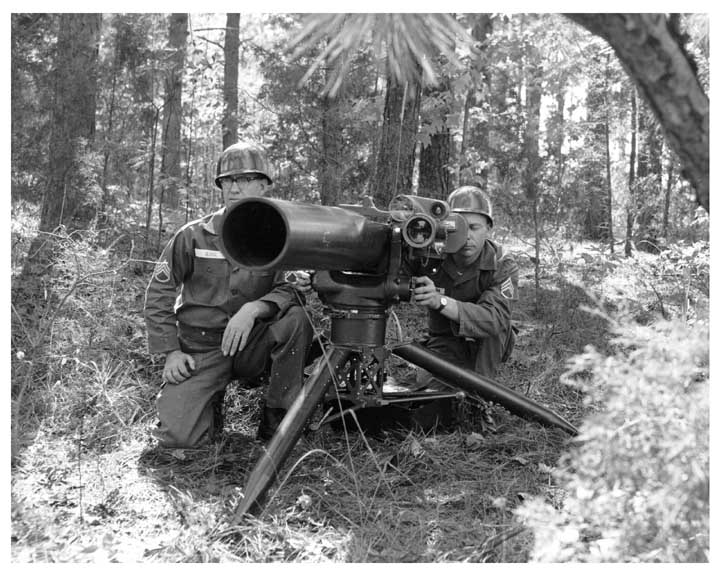

1964 год, прототип будущей системы TOW.

Тот же самый прототип и тот же самый дядька, только в лесу.

Еще одна группа солдат с прототипом.

При разработке TOW основные проблемы возникли в области достижения требуемой надежности. В ходе борьбы за ее повышение элементная база комплекса выросла более чем в четыре раза (с 136 до 591 компонента), но все равно никак не удавалось достичь требуемых показателей надежности. Ракета для нового комплекса оставалась основным источником проблем. Чаще всего рвалась леска, и рыба уплывала вместе с крючком. Провода управления, катушки и места их крепления к ракете оставались самыми ненадежными местами. Причина заключалось в том, что военные захотели от TOW почти вдвое большей дальности, чем у французской SS-10/11, а это вылилось в существенное увеличение стартовых перегрузок. В результате до этого надежное управление по проводам стало основным источником головной боли. Вторым по количеству отказов был тепловой маяк - проклятая лампочка так и норовила разбиться при старте. Кроме того, иногда прогорали сопла двигателя ракеты из-за бодяжной солярки. Все эти беды роняли уровень надежности до 50-60 процентов, что никак не устраивало военных. Еще одной проблемой было небольшое превышение требуемого веса как самой установки, так и ракеты, но на фоне низкой надежности на это просто не обращали внимания.

10 сентября 1965 года, Redstone Arsenal, Alabama.

1966 год, испытания продолжаются…

15.08.1966, полигон White Sands Missile Range (WSMR), стрельбы с мобильной платформы (М274).

1 марта 1967 года, если инженеры не могут помочь решить проблемы TOW, то, возможно, в этом помогут фотографии с кинозвездами? По каким-то причинам (секретность?) фотография отзеркалена – прицел находится с другой стороны установки.

1 марта 1967, еще одна фотография из фотосета с кинозвездами, и на ней прицел тоже с другой стороны. Впрочем, судя по жестам, это вполне может быть не отзеркаленная фотография, а именно перевешенный на другую сторону прицел.

1969 год, одни из последних испытаний прототипа TOW перед выпуском опытных партий.

Раз за разом крутился замкнутый круг: доработка – стрельбы – недостаточная надежность – новая доработка, когда, наконец, в мае 1966 года, после реализации очередной программы улучшений, не были продемонстрированы показатели надежности в 74%, которые более-менее устраивали военных. В 1967 году была запущена в производство серия ракет Golden 400, которая показывала надежность уже на уровне 85 процентов и выше. Именно эта серия впоследствии и была запущена в производство. Параллельно с борьбой за надежность велась разработка комплектов для установки комплекса TOW на транспортные средства, ночного прицела и комплекта для установки на вертолет.

И вот, в тот самый момент, когда уже решался вопрос об утверждении контракта на производство, программа SHILLELAGH едва не похоронила TOW. SHILLELAGH MGM-51 – это управляемая ракета для стрельбы через ствол танковой пушки.

Пусковой контейнер ракеты SHILLELAGH MGM-51.

Легкий танк M551 General Sheridan проектировался как основной носитель для платформы SHILLELAGH.

Производство ракет по проекту SHILLELAGH было запущено еще в 1964 году, и теперь в чью-то светлую голову пришла мысль, что финансирование двух программ по управляемым ракетам будет слишком затратным для военного ведомства. Должен был остаться только один, а поскольку по программе SHILLELAGH наряду с противотанковым велась разработка и ядерного боеприпаса, то выбор был очевиден. Впрочем, обсуждение в конгрессе шло с таких позиций, что расчетная стоимость будущего комплекса SHILLELAGH, адаптированного для стрельбы с наземной установки и мобильных платформ (CVWS – Combat Vehicle Weapon System) будет дешевле, чем уже практически готовый к эксплуатации TOW. Борьба была упорной, сторонники экономии денег никак не хотели сдаваться, и только после проведения ряда тестов и расчетов, которые показали, что конвертация SHILLELAGH в наземную установку технически возможна, но это потребует еще не менее 4 лет и при этом результат по стоимости вряд ли будет дешевле TOW, было принято решение об утверждении TOW в качестве противотанкового средства пехоты и для мобильных платформ. Оставалась не решенной судьба вертолетных комплектов TOW, но их удачный дебют во Вьетнаме (а именно там, в вертолетном варианте и состоялось первое боевое применение TOW) поставил окончательную точку в этом вопросе. Стоит отметить, что по иронии судьбы первое боевое применение TOW было по американскому танку М41 – трофею северовьетнамцев.

А если кого-то интересуют подробности того, как сделать так, чтобы за задание, выполненное с опозданием на 38 месяцев (выпуск пробной партии был одобрен только в апреле 1968), и при этом не полностью соответствующее требованиям технического задания, заплатили почти вдвое больше, чем обещали (окончательная стоимость разработки до выпуска пробной партии составила 102 285 000 долларов при первоначальном бюджете в 51 377 000 долларов), то ему стоит почитать вот эту увлекательную книжечку.

В 1970 году, через два года после начала выпуска пробных партий, под названием «тяжелый противотанковый комплекс BGM-71 TOW» система была принята на вооружение.

Согласно принятым стандартам, на этапе проектирования, как и у всех экспериментальных разработок, аббревиатура начиналась с «Х» (XBGM-71), после принятия на вооружение Х убрали и осталось BGM-71. Буквы G и M в аббревиатуре – это очевидное сокращение от Guided Missile - управляемая ракета. Насчет буквы В обычно пишут, что эта литера традиционно используется для обозначения разработки платформы для управляемых ракет (Base?). Но мне кажется, что на самом деле это сокращение от Badass.

Итак, производству был дан старт, и на заводе закипела работа.

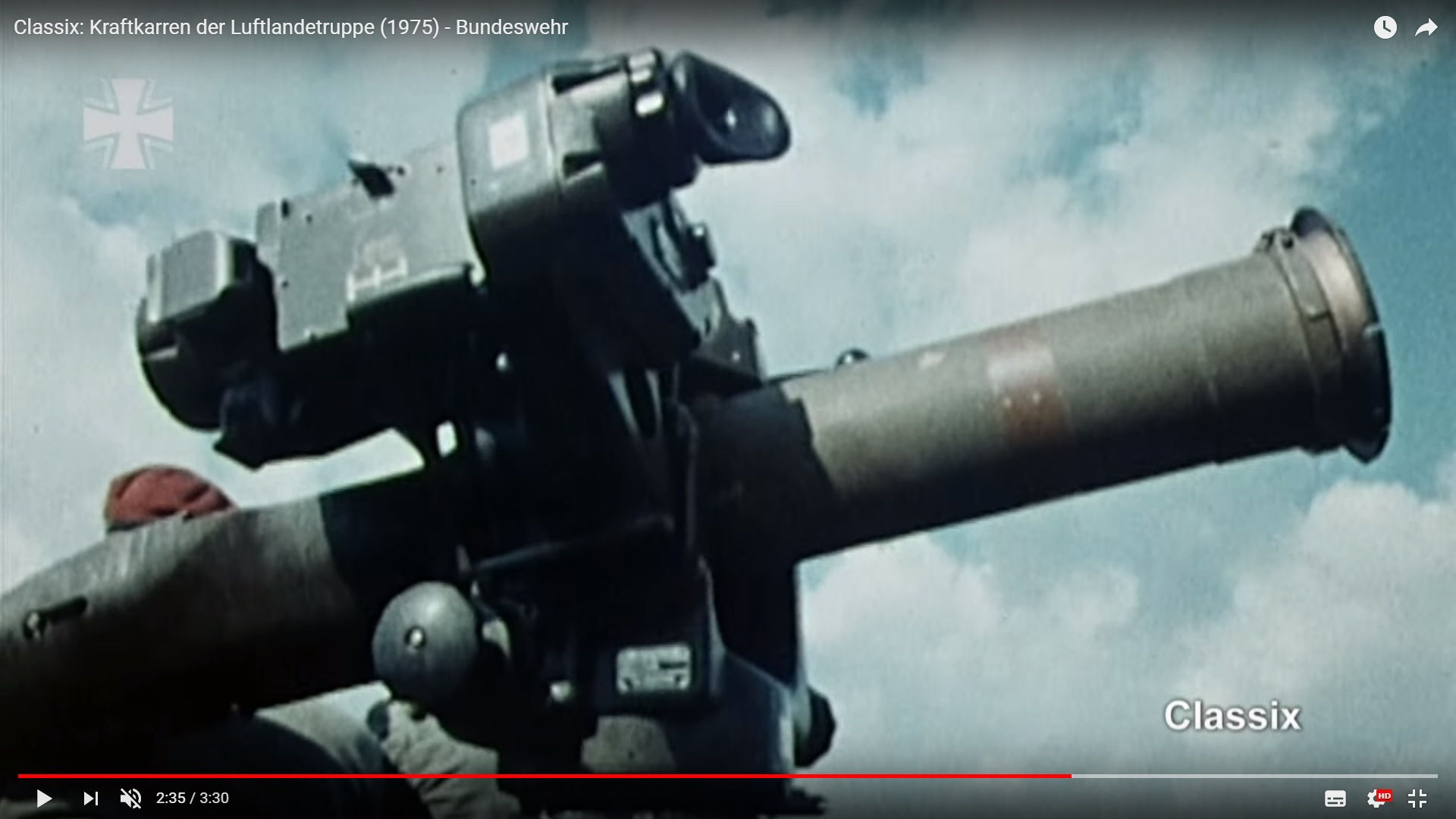

Комплекс пользовался популярностью и поставлялся не только в армию США, но и союзникам по НАТО. И уже в 1975 году можно было наблюдать, как папы современных немцев катались по полигону на папе современных квадроциклов, с установленным на нем папой всего семейства TOW.

На установке отсутствует ночной прицел, который будет принят на вооружение только в 1980 году.

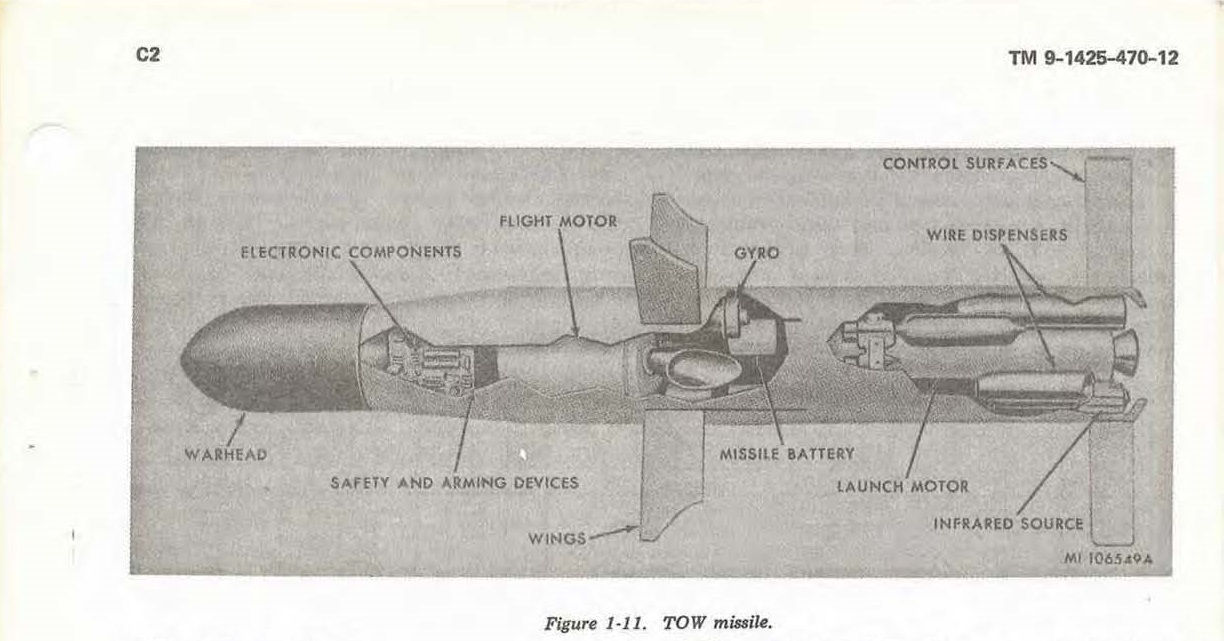

У всего семейства комплекса TOW одинаковая принципиальная схема работы. Оператор наводит прицельную марку на цель и нажимает на курок. После этого из пускового контейнера в сторону цели стартует ракета, в задней части которой располагается тепловой маячок. Система наведения «смотрит» на него и определяет положение ракеты относительно прицельной марки. Если ракета отклонилась от точки прицеливания, по проводам передается корректирующий сигнал и ракета «подруливает» к точке прицеливания. Таким образом, задачей оператора является простое удержание крестика на цели, а задачей системы наведения – попадание ракетой в крестик.

С момента принятия на вооружение комплекс постоянно совершенствовался. Изменения касались как используемых ракет, так и пусковой установки.

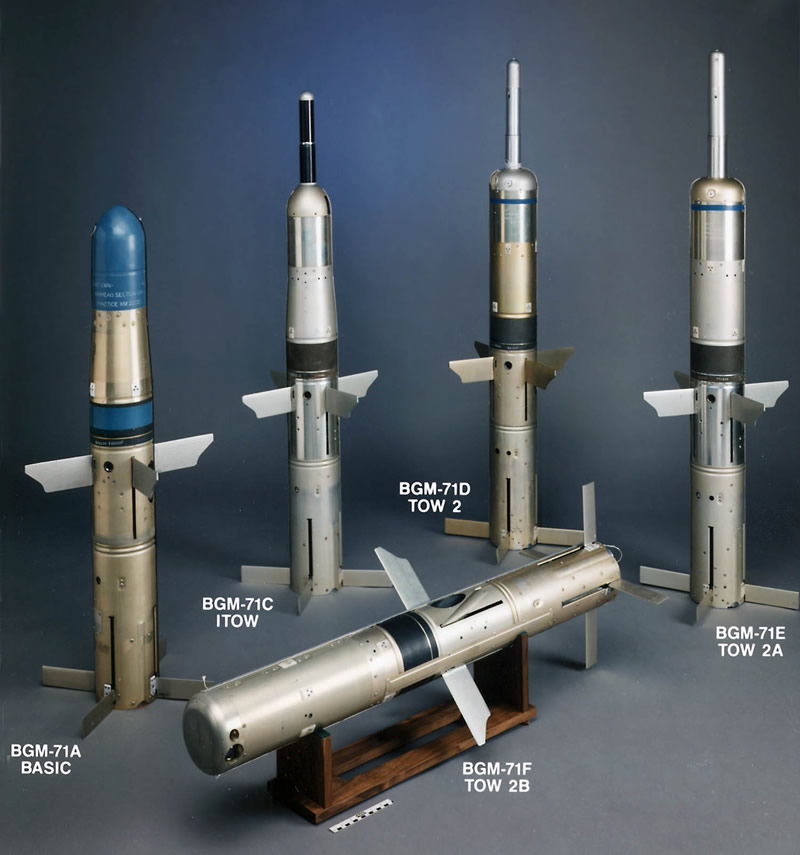

Начнем с ракет. Их номенклатура достаточно обширна, но можно выделить основные классы.

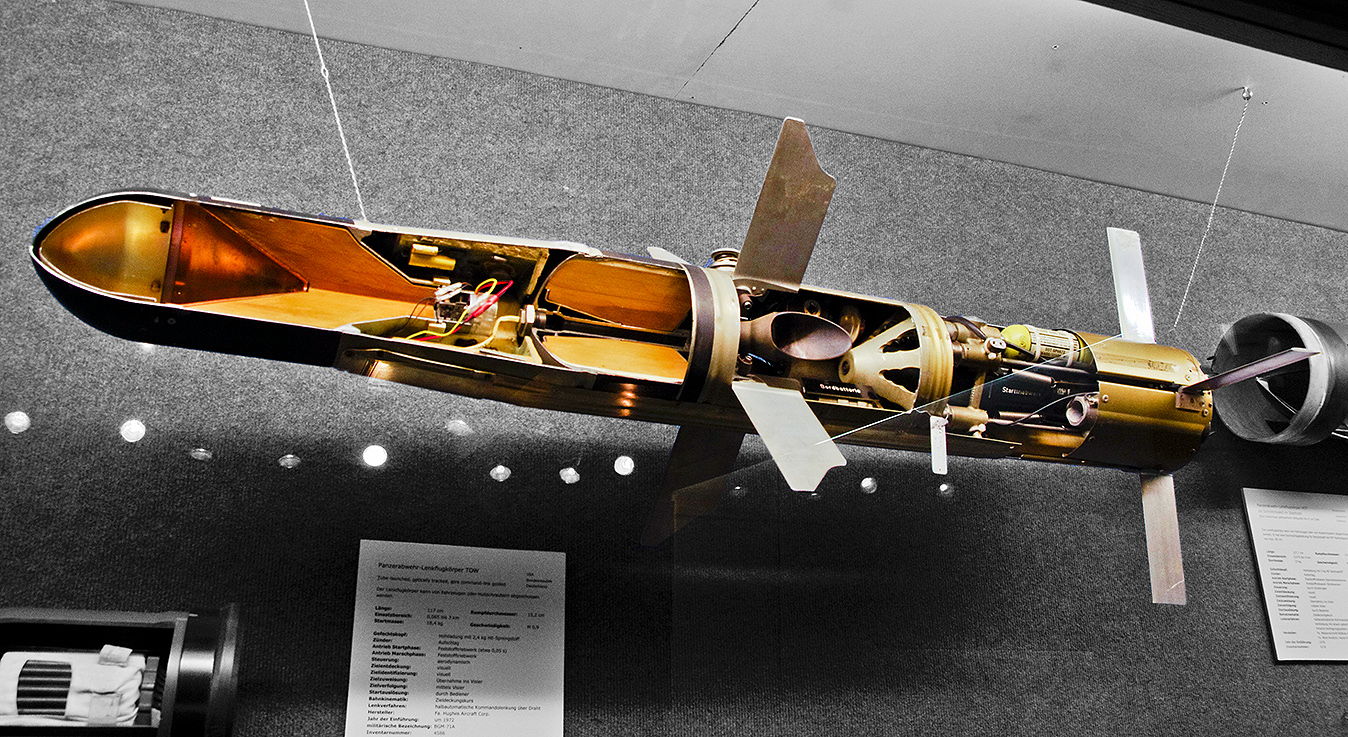

TOW, или как ее еще иногда называют TOW Basic. Эта серия маркируется как BGM-71A (или BTM-71A для практических ракет). Первоначально ракета имела радиус действия в 3000 метров, в 1976 году он был увеличен до 3750 метров (BGM-71В). Такую же дальность пуска имеют и все последующие поколения ракет, за исключением категории AERO, появившейся в 2007 году. Дальность пуска для этой категории составляет 4000 метров. Корпус TOW Basic имеет диаметр 6 дюймов, головная часть – 5 дюймов. В ней находится ударный взрыватель, приводящий в действие кумулятивный заряд с массой взрывчатого вещества 2,4 кг. Это обеспечивает табличное пробитие в 430 мм брони.

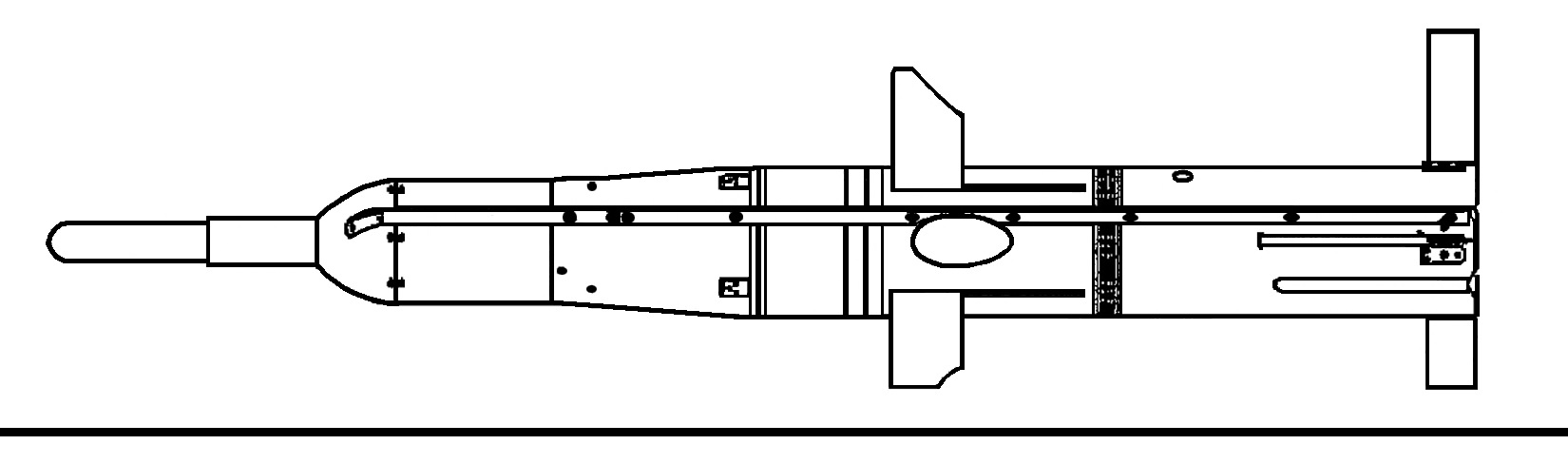

Основные узлы и вид ракеты семейства BGM-71A в разрезе.

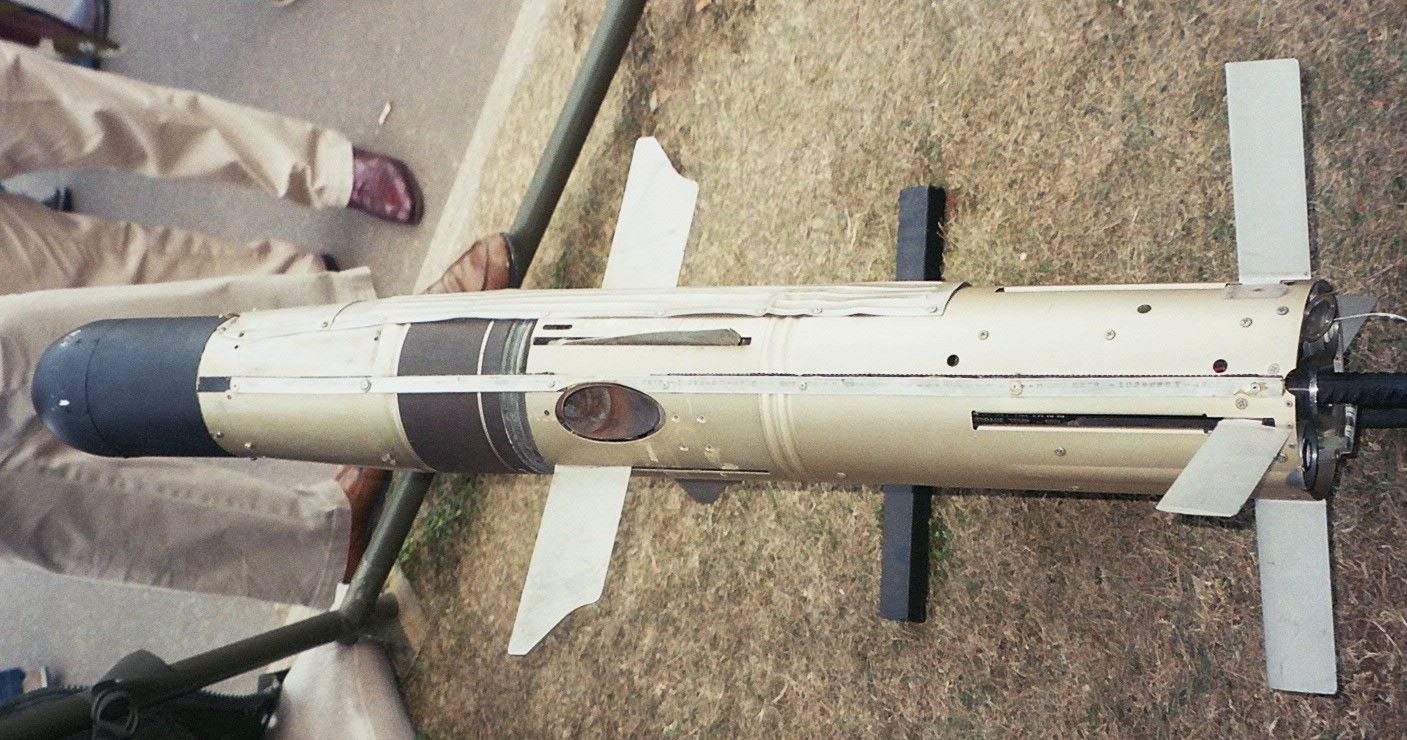

Внешний вид ракеты семейства BGM-71A.

Ракеты данной серии выпускались до января 1976 года, но считается, что на складах все еще могут встречаться запасы как в боевом, так и в практическом (учебном) исполнении. Используются только для целей обучения и тренировки.

Как обычно, через некоторое время военные заявили, что «маловато будет» и в 1981 году появилась модификация Improved (улучшенная) TOW или ITOW BGM-71C. (Тренировочная версия - BTM-71C) Основное улучшение ракеты – это выдвигающийся после запуска нос-штанга с детонатором на конце. Его наличие позволяет осуществлять подрыв кумулятивного заряда на оптимальном расстоянии от брони для улучшения характеристик пробития. За счет появления носа вес заряда ВВ снизился до 2 кг, но при этом за счет подрыва на оптимальном расстоянии, табличное пробитие возросло до 600 мм.

Внешний вид ракеты семейства BGM-71C ITOW.

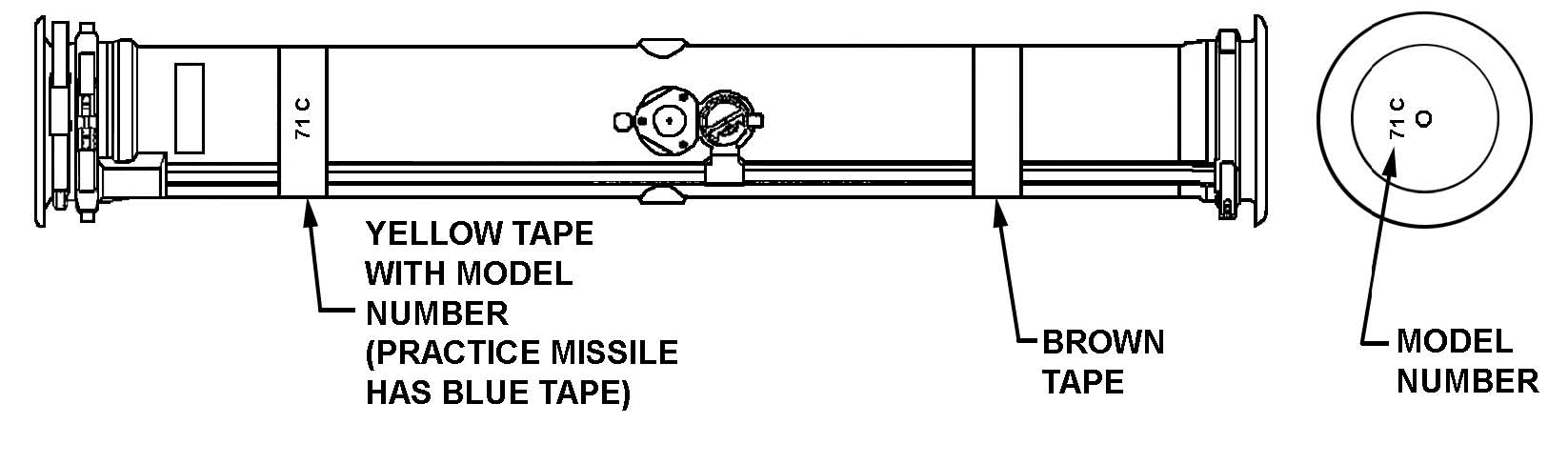

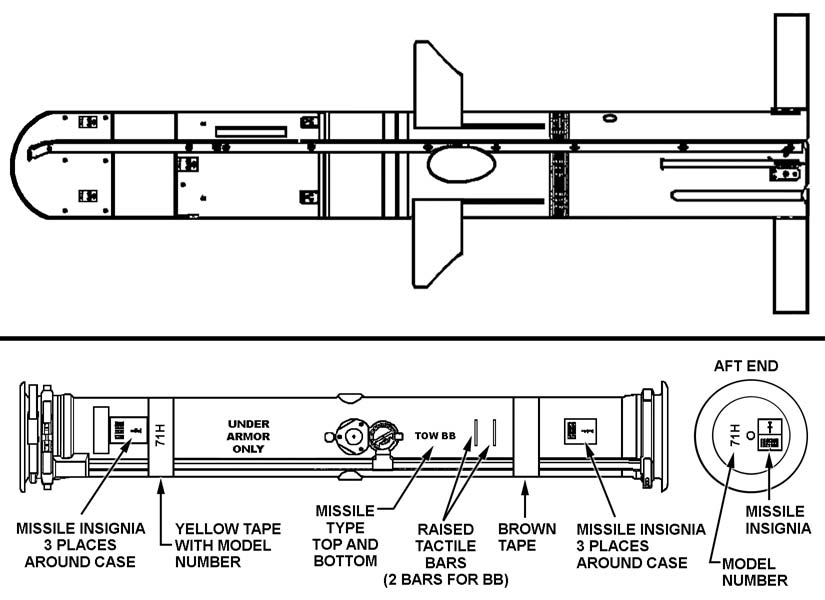

Внешний вид и маркировка пускового контейнера семейства BGM-71C ITOW.

Ракета также уже снята с производства, но указывается, что еще могут быть остатки на складах, используемые в учебных целях.

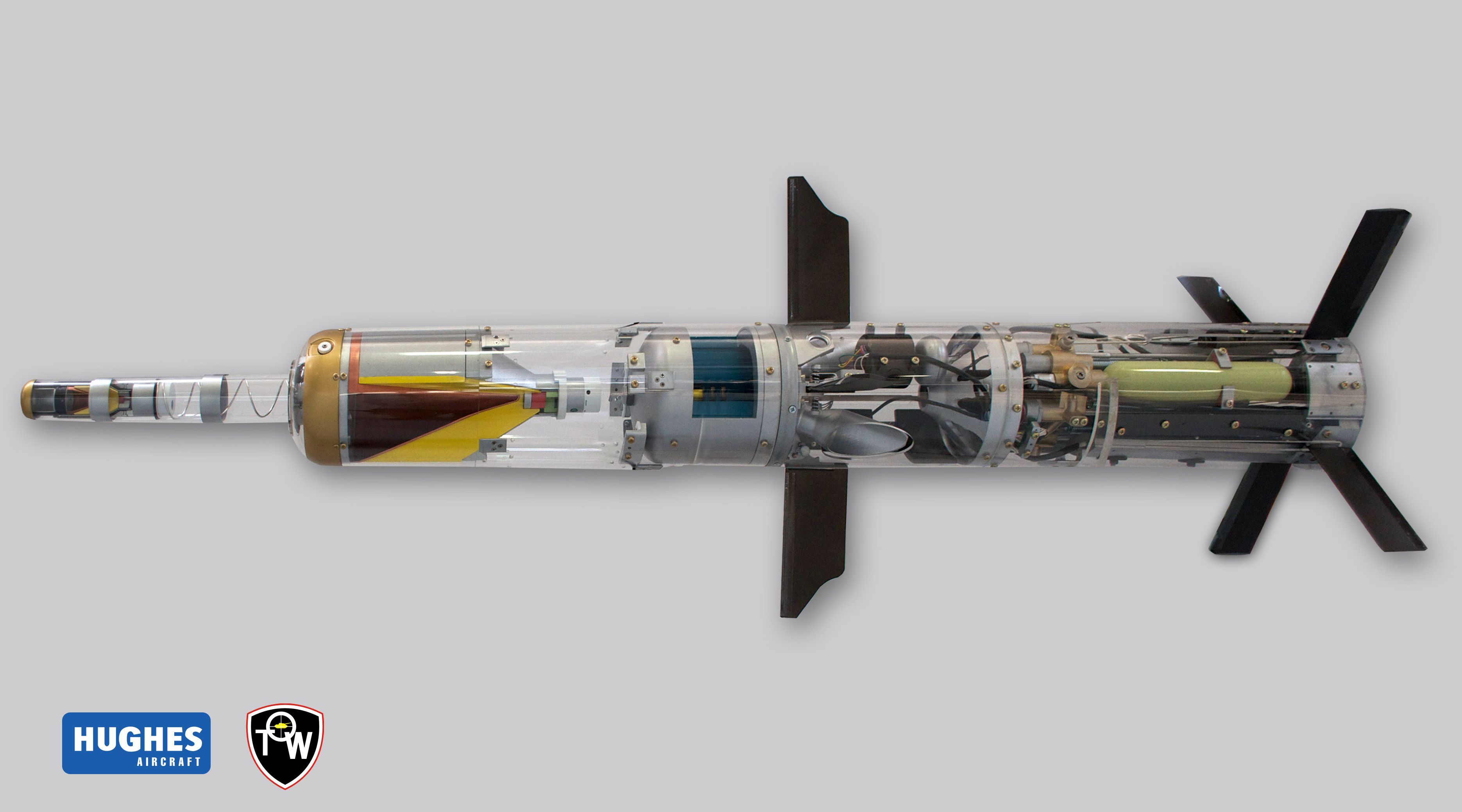

Следующим шагом в развитии явилась принятая на вооружение в 1983 году серия TOW-2 BGM-71D. (BTM-71D в практическом исполнении). У ракет этой серии диаметр головной части был увеличен до 6 дюймов, что позволило увеличить вес заряда, и был добавлен второй маяк в заднюю часть ракеты. Причины увеличения заряда вполне очевидны, а по поводу второго маяка стоит объяснить подробнее. Старый маячок представлял из себя колбу, заполненную ксеноном. При подаче напряжения на электроды возникал разряд, и она начинала «светиться» в диапазоне ближнего инфракрасного излучения. Сигнал маяка был простой, не модулированный. В ходе эксплуатации выяснилось, что из-за одинаковых сигналов маяка у всех ракет, нельзя располагать рядом две пусковые установки. Точнее, располагать-то можно, вот только стрелять одновременно нельзя, так как пусковые установки были не в состоянии отличить сигнал маяка своей ракеты от чужой. Поэтому в наставлениях запрещалось располагать пусковые TOW ближе 300 метров друг к другу. Кроме того, если противник знал диапазон излучения маяков, то он мог легко «заглушить» их с помощью мощных излучателей, работающих в том же диапазоне. В дополнение к перечисленному, излучение в ближнем ИК диапазоне достаточно плохо проникает сквозь пыль, дым, туман. Для решения первой проблемы сигнал ксенонового маяка сделали модулированным, это устранило проблему близкого расположения пусковых установок и примитивные «глушилки» стали неэффективными. Для устойчивой работы в условиях плохой видимости был добавлен второй маяк, работающий в длинноволновом диапазоне инфракрасного спектра. Такое излучение хорошо проникает сквозь дым, пыль, туман, что позволяет точно отслеживать положение ракеты даже в условиях плохой видимости. Увеличение диаметра головной части позволило увеличить массу заряда до 3,1 кг, и пробитие брони увеличилось до 900 мм.

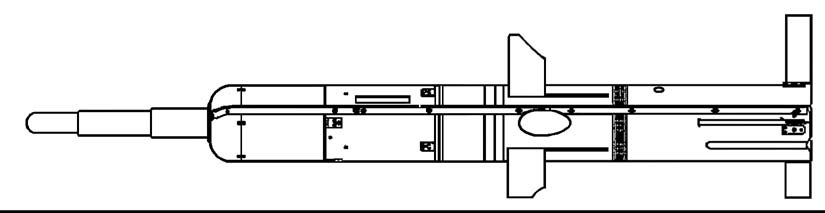

Внешний вид ракеты семейства TOW-2 BGM-71D.

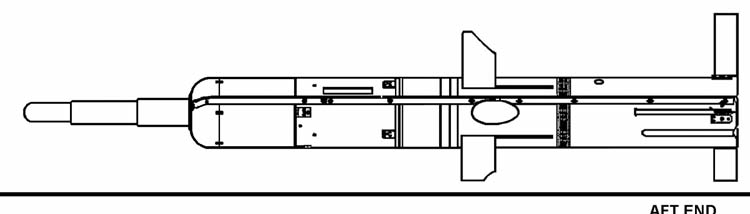

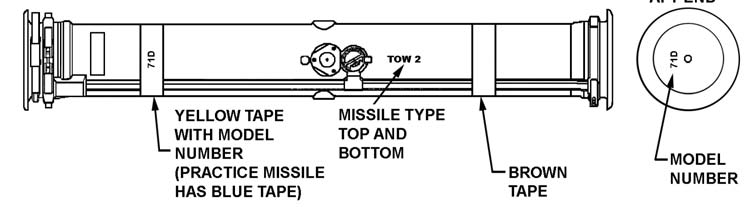

Внешний вид и маркировка пускового контейнера семейства TOW-2 BGM-71D.

Как и ракеты предыдущих серий, TOW-2 BGM-71D уже сняты с производства, а оставшиеся в наличие запасы используются для тренировки расчетов.

Развитие композитной брони и динамической защиты привело к появлению очередной модификации ракеты. В результате в 1987 году появилась серия TOW-2A BGM-71E. В этой серии на конце выдвижного носа ракеты появился небольшой предварительный заряд, вызывающий преждевременный подрыв элементов динамической защиты. За счет появления предварительного заряда масса взрывчатки в головной части увеличилась до 3,2 кг, при этом сохранилось пробитие брони в 900 мм, но уже за динамической защитой.

Внешний вид ракеты семейства TOW-2A BGM-71E.

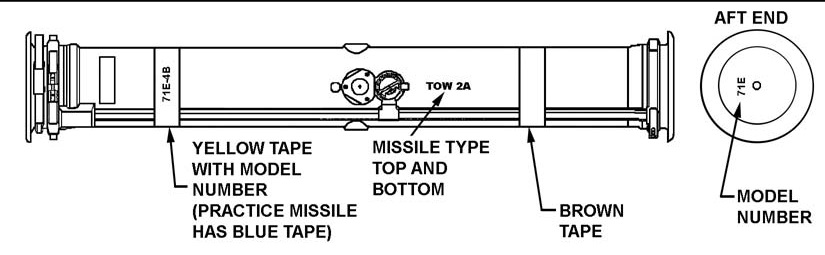

Внешний вид и маркировка пускового контейнера семейства TOW-2A BGM-71E.

Ракеты последних поколений данной серии производятся до сих пор.

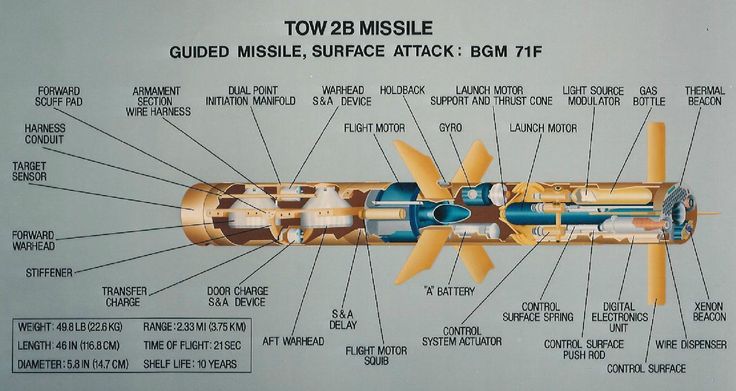

Серия TOW-2B BGM-71F была разработана в 1992 году, в первую очередь для атаки целей, укрытых в капонире или за насыпью. Особенность ракет этой серии заключается в том, что полет осуществляется на высоте 2,5 метра над линией прицеливания. Ракета имеет оптический (контролирующий высоту профиля полета) и магнитный датчики, при одновременном срабатывании которых в момент пролета над целью осуществляется подрыв. В головной части установлено два направленных вниз ударных ядра, осуществляющих поражение цели. Для увеличения вероятности попадания при пролете над краем цели оси ударных ядер ориентированы с небольшим смещением друг относительно друга. В носовой части также установлен ударный детонатор для подрыва при прямом ударе в цель. Ракеты данной серии не должны запускаться в цель над дружественной или уже подбитой техникой, чтобы не допускать ложного срабатывания. Головная часть содержит 2,4 кг ВВ, данных о величине пробития брони нет.

Внешний вид и устройство ракеты семейства TOW-2B BGM-71F.

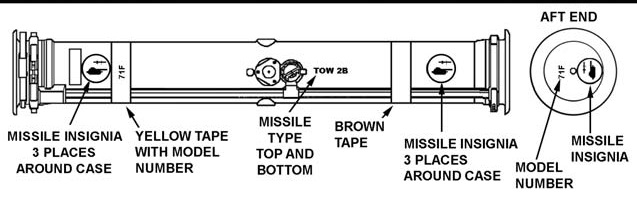

Внешний вид и маркировка пускового контейнера семейства TOW-2B BGM-71F. К традиционному буквенно-цифровому обозначению добавлен значок с танком и пролетающим над ним шурупом.

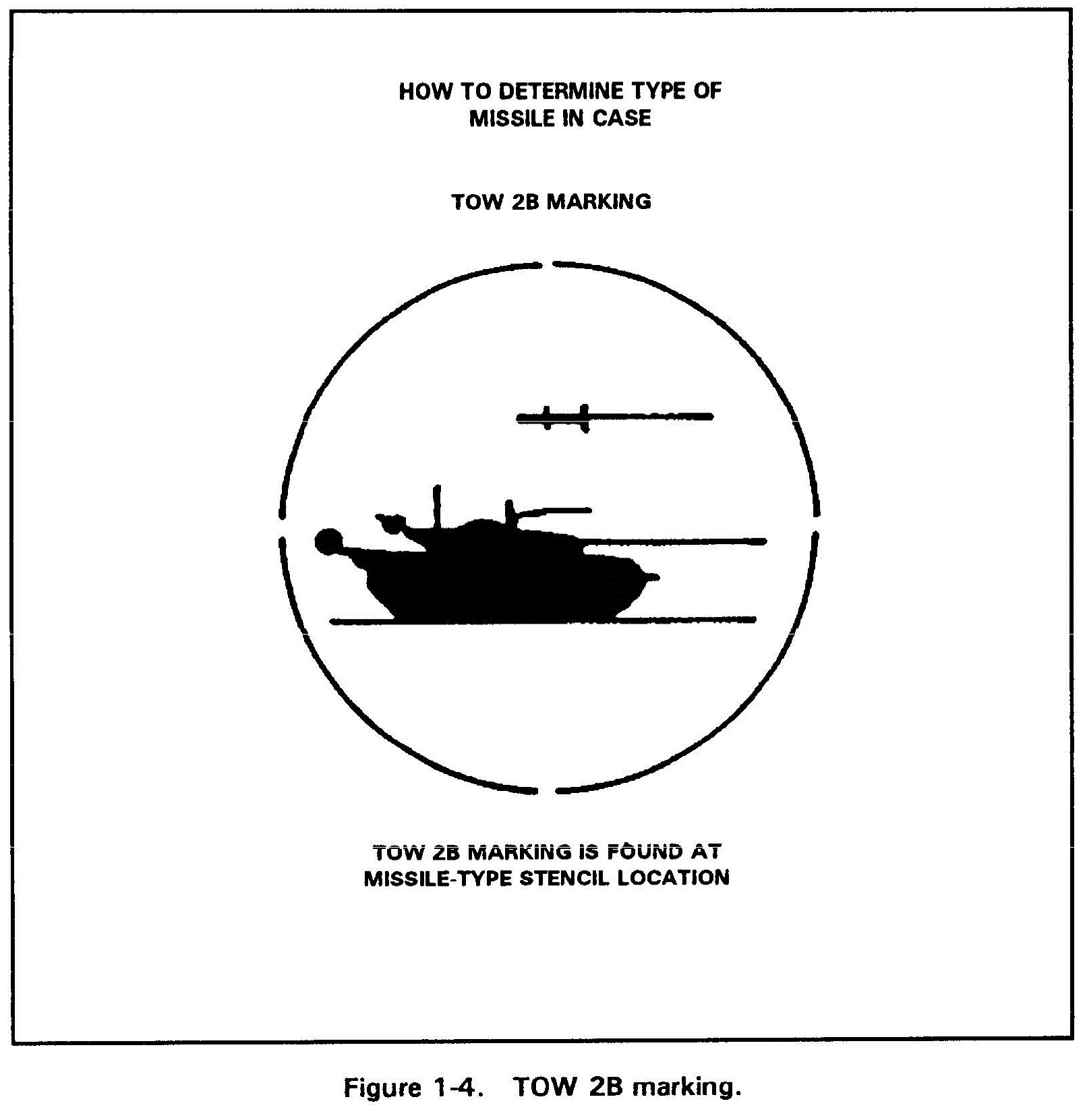

Декаль для маркировки пусковых контейнеров TOW-2B.

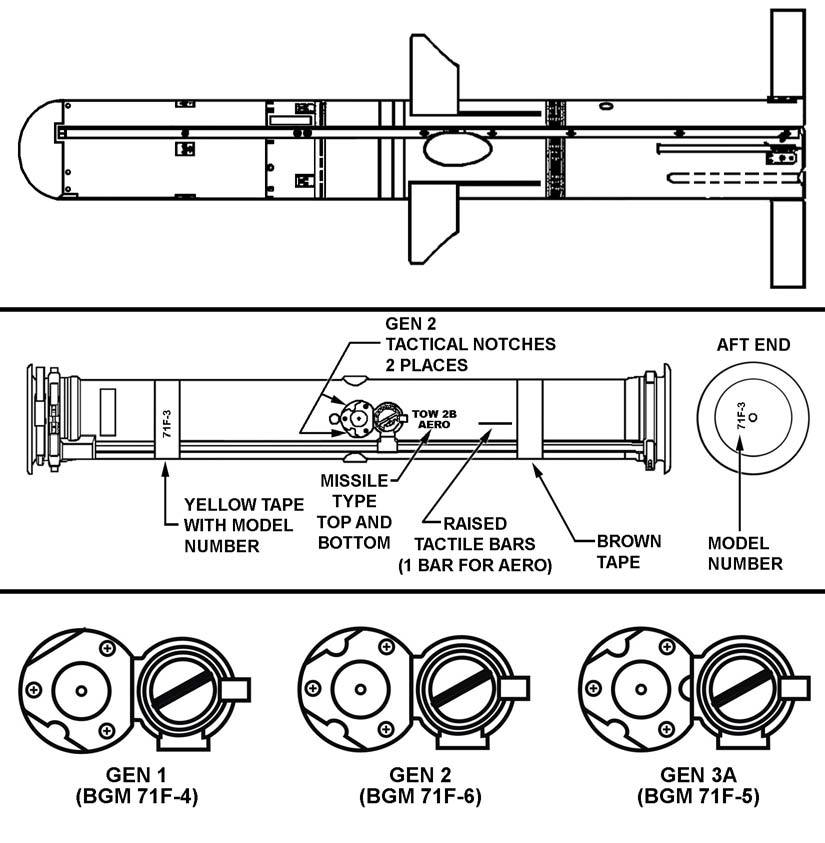

Семейство TOW-2B AERO, предназначенное для использования с вертолетов, может быть также использовано и в наземных установках. За счет использования аэродинамического обтекателя на носу ракеты удалось повысить дальность пуска до 4000 метров. К этой серии относятся модели BGM-71F-3, BGM-71F-4, BGM-71F-5 BGM-71F-6.

Внешний вид и маркировка семейства TOW-2B AERO. Стоит обратить внимание на выпуклую горизонтальную полосу на пусковом контейнере, расположенную рядом с коричневым кольцом и предназначенную для тактильной идентификации в условиях недостаточной видимости, и на отличия разъемов для моделей различных поколений.

Для ведения боев в плотной городской застройке (Military Operations on Urban Terrain - MOUT) была принята на вооружение серия TOW-BB BGM-71H. BB – это сокращение от Bunker Buster. Эта ракета предназначена для поражения целей в укрытиях, разрушения каменных стен и поражения любых небронированных целей в условиях городских боев. Ракеты этой серии предназначены для использования преимущественно из комплексов, установленных на бронированных носителях, незащищенные дружественные силы должны располагаться на расстоянии не менее 120 метров от места пуска. Ракета несет осколочно-фугасную боеголовку с 3,2 кг ВВ, которая пробивает 200 мм бетона с двойным армированием или полуметровую земляную насыпь.

Внешний вид и маркировка TOW-BB BGM-71H. На контейнере нанесены две вертикальные полосы для идентификации в темноте и прямоугольный значок для быстрой визуальной идентификации.

В 2006 году для семейств TOW-2А и TOW-2В была разработана модификация RF. Ракеты этой модификации управляются не по проводам, а по радиоканалу. Отличить ракеты данного типа можно по индексу RF в конце номера модели.

Также велись разработки по модернизации TOW по программе «выстрелил и забыл». Ракеты этой серии должны были получить индекс FF (Fire and Forget). Но в 2002 году, до момента принятия на вооружение финансирование программы было свернуто.

Ракеты основных семейств TOW, сервированные на одном столе.

Кроме модернизации ракет постоянно происходила модернизация и пусковых установок к ним.

Следует напомнить, что комплекс TOW разрабатывался как некая платформа, с возможностью размещения на различных носителях – стационарных, колесных и гусеничных. С самого начала разрабатывались комплекты для установки на М113 АРС (комплект М-233), на М274 MULE (комплект М-225) и на пару джипов М151 (один с пусковой установкой, а второй – для боекомплекта и двоих членов расчета, комплекты М-232 и М-236 соответственно).

TOW первой серии M151 Е2, установленный на М113.

Тоже М113, только на этот раз уже с установкой TOW следующего поколения.

1987 год, TOW на М113А2, Португалия.

1972 год, Вьетнам, TOW M151. На переднем плане две машины с боекомплектом, машина с пусковой – третья.

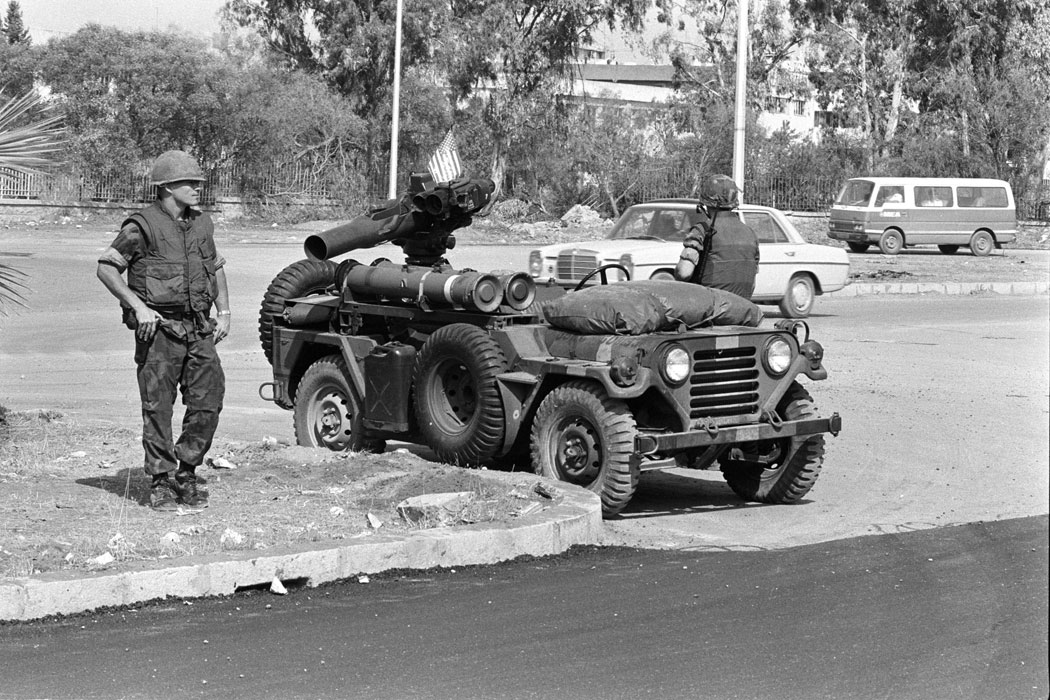

1975 год, TOW M151, учебные стрельбы в Camp Lejeune, Северная Каролина.

1982 год – спустя 10 лет все так же в строю.

Сентябрь 1982 года, Бейрут.

1987 год, Marine Corps, TOW M220 А2 с ночным прицелом.

Позже на смену Jeep пришла платформа HMMWV М966/М1045.

2009 год, испанские морские пехотинцы на пляже.

Стрельбы практическими ракетами в пустыне Невада, Army Ammunition Depot Hawthorne.

Прототип TOW, установленный на платформе MULE М274.

А это уже MULE, из корпуса морской пехоты, только со следующим поколением пусковой TOW.

FAUN KRAKA 640 - немецкий вариант MULE, разработанный для авиадесантных подразделений. Именно он так лихо рассекал на полигонных съемках в 1975 году.

В 1989 году в Бундесвере наконец появилась платформа Wiesel - авиадесантная легкобронированная гусеничная машина для установки различных видов вооружения, в том числе и TOW. Работы над ней начались еще в первой половине семидесятых годов. Глядя на получившийся результат и соотнеся его с затраченным на разработку временем, невольно вспоминаешь мудрость Jim Beam: «You always come back to the basics». Стоило тратить столько времени и денег, если конечный результат был известен заранее?

Но, как бы то ни было, Wiesel прочно прописался в Бундесвере.

Wiesel в составе германских сил в Афганистане.

А это уже Литва, 2015 год, совместные учения противотанкистов.

Несмотря на несколько ироничный тон, на самом деле мне понравился маленький юркий «Wiesel», и когда я выйду на пенсию, то обязательно куплю себе такой, чтобы ездить на охоту. Поэтому вот еще несколько фотографий Wiesel для ценителей.

У этого Визеля другой номерной знак, а это значит, что немцы сделали их как минимум уже две штуки.

И они не только ездят по дороге, но даже иногда и стреляют. (А замочки на него навешали вклюбленные пары нацгвардейцев?)

Интересно, за такую парковку в Бундесвер приходят штрафы?

Ну и куда же без классического: «Три танкиста, выпили по триста…»

Спят усталые игрушки…

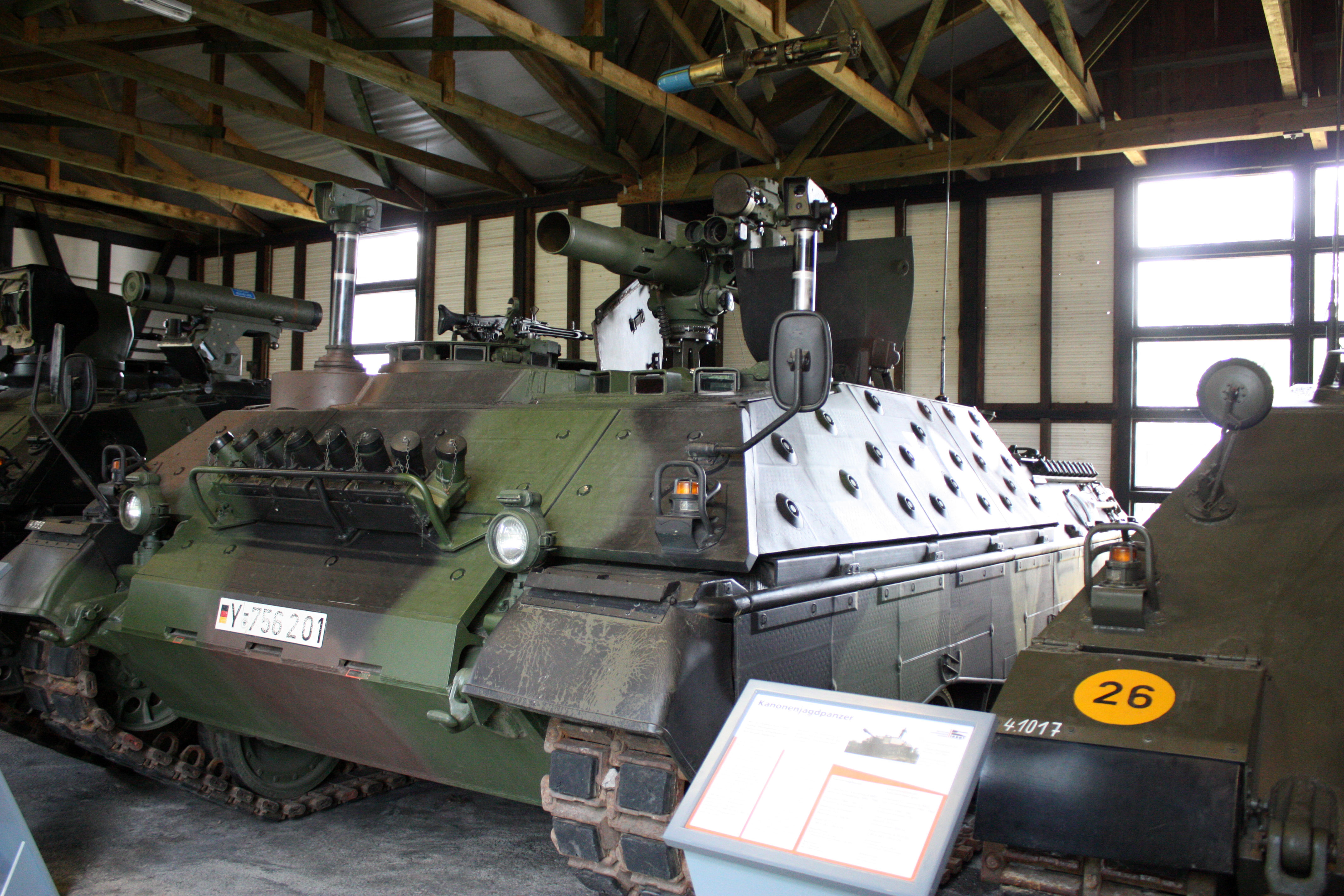

Кроме «Wiesel» в бундесвере под TOW была приспособлена еще одна платформа – Jaguar-2. Первоначально Jaguar-1 разрабатывался под ПТУР собственной разработки - HOT, но, видимо, по настоятельной просьбе партнера (исключительно для целей унификации и упрощения логистики), приспособили Jaguar под американскую систему.

Этот экземпляр из танкового музея в Мюнстере, но, возможно, что при немецкой бережливости еще отыщется что-то на ходу и в войсках. Для тех, кто не смог рассмотреть установку на крыше, наш корреспондент сделал снимок покупнее.

Голландцы не стали разрабатывать под TOW новую платформу, а для начала решили потренироваться «на кошечках» и сделали на земле деревянную рамку, соответствующую размеру люка стоящего на вооружении бронетранспортера, чтобы посмотреть живьем, насколько удобно будет пускать TOW через такую дырку.

Как можно заметить, на заднем плане стоит АМХ-13 VCI, а вот габариты деревянного люка больше похожи на люк выпускавшегося во второй половине 60-х колесного бронетранспортера DAF YP-408. В результате подобных тестов голландцы не смогли сделать выбор в пользу одной платформы, и по итогу установили TOW на обе машины.

Установка TOW первой серии М151, смонтированная на крыше АМХ-13 VCI.

К этому времени на AMX-13 VCI уже устанавливались и SS-11, и ENTAC, так что когда дошла очередь до установки TOW, уже был накоплен большой опыт его использования в качестве противотанковой машины.

А это уже следующее поколение TOW катают на AMX-13 VCI.

Вариант в засаде. На страже Гааги от бесчисленных танковых полчищ красных.

А вот так выглядела установка TOW на DAF YP-408 PWAT.

_AKL061413_.jpg)

Эта же самая машина, только с другого ракурса.

Еще один DAF YP 408 с установкой TOW.

Похоже, что даже в стране тюльпанов и конопляных полей служба у противотанкистов была не сахар.

Сейчас DAF YP-408 PWAT - обитатель музеев, последний из них был снят с вооружения в 1990 году, хотя говорят, что в Суринаме они еще бегают.

А не так давно можно было встретить DAF YP-408 PWAT в составе миротворческих сил в Ливане.

По мере того, как все тяжелые железки подходили под списание, голландцы начали установку TOW на более легкую технику.

Такой вот вариант дорожного патруля. Ценители Мерседеса без труда узнают любимую марку даже под маскировочной накидкой.

Для тех, кто не разглядел подробностей на предыдущей фотографии: голландцы в Ираке в составе Stabilization Force in Iraq.

Канадский вариант для авиадесантных сил на базе Volkswagen Type 183 ILTIS

Первое, что приходит в голову при виде такого, это почему до сих пор нет аналогичной версии на базе ЛуАЗа?

Bradley стреляет ракетами TOW на стрельбах 2016 года.

Нельзя не упомянуть о размещении TOW на полноценных боевых машинах, хотя в этом случае общим является только использование одинаковой линейки ракет. Модуль для загрузки пусковых контейнеров к машинам подобного класса разрабатывался отдельно и не имеет ничего общего с установками на треноге.

Ну и, конечно же, Stryker М1134.

На фоне всех этих современных платформ не стоит забывать и про более традиционные и проверенные временем.

Учебный центр корпуса морской пехоты в Афганистане.

В общей сложности комплекс TOW устанавливался примерно на 1500 различных платформ в разных странах. Но, поскольку разбирается применение TOW в Сирийском конфликте, то мобильные варианты рассматриваться подробно не будут, достаточно ограничиться лишь беглым упоминанием. Кроме того, в тех случаях, когда речь не идет о специальном модуле под пусковые контейнеры, все отличие мобильных вариантов от стационарного использования, как правило, заключается лишь в замене треноги на цилиндрический пьедестал, закрепляемый на транспорте, и появлении в комплектации зарядников и прочих приблуд, позволяющих подключить к комплексу бортовую сеть питания транспортного средства.

За исключением прицелов, общая компоновка пусковой TOW сохранилась практически неизменной с момента разработки.

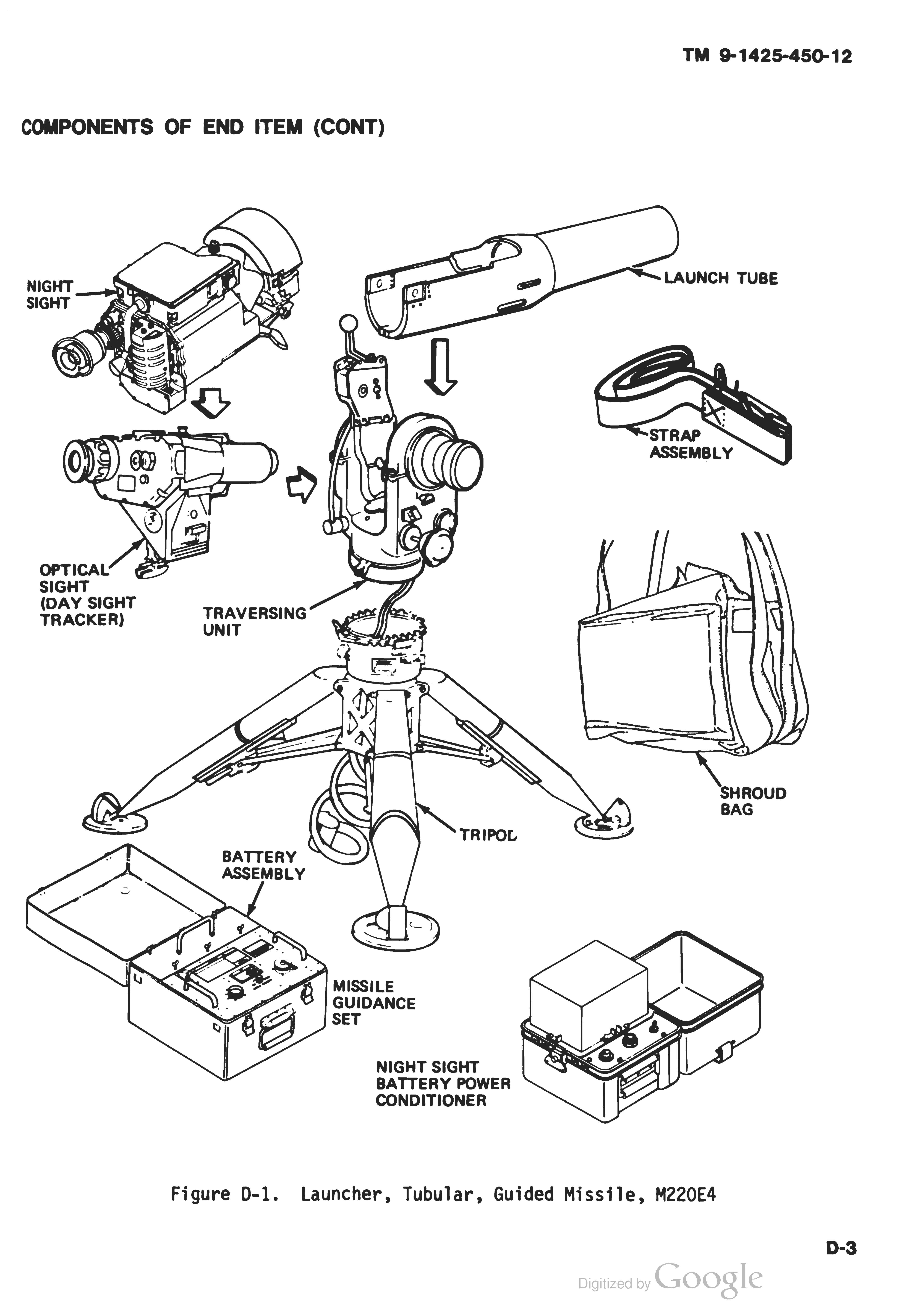

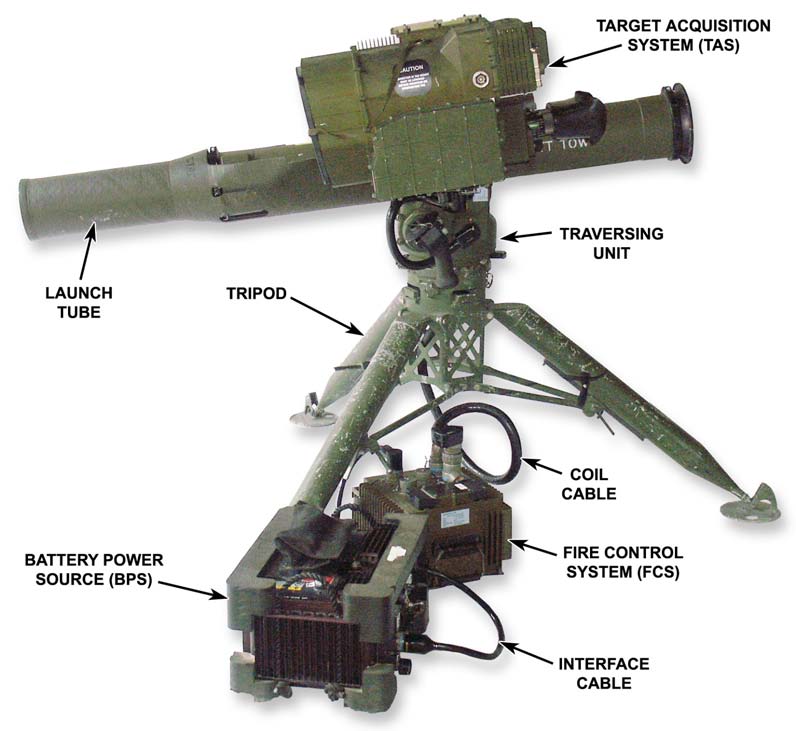

Комплекс без помощи каких-либо инструментов легко разбирается на следующие блоки: тренога (Tripod) или пьедестал для мобильного варианта, траверса (Traversing unit), пусковая труба (Launch tube), дневной прицел (Day sight tracker), блок наведения (Missile Guidance Set – MGS) с аккумуляторной сборкой (Battery assembly), ночной прицел (Night sight). Есть еще ряд дополнительных предметов, которые могут входить в набор в зависимости от типа размещения и версии установки: зарядные устройства для аккумуляторов, коллиматор для ночного и дневного прицелов, картриджи охлаждения, короба, сумки и ремни для переноски.

Первая модель пусковой TOW имела индекс М151. Ее легко визуально опознать по длинной пусковой трубе. М-151 не успела получить ночной прицел, и уже в самом начале 1974 года была заменена следующим поколением. Тем не менее, установки этой модели успели принять участие в войне во Вьетнаме и в арабо-израильском конфликте. Сейчас комплектную пусковую установку этой модели вряд ли удастся увидеть где-либо кроме музея, хотя отдельные компоненты вполне могут использоваться для комплектации более поздних моделей. А тренога подойдет и для самой современной версии TOW.

1969 год, испытания на полигоне в Рэдстоуне (Redstone Arsenal) перед принятием на вооружение.

TOW на полигоне, к блоку наведения пусковой установки дополнительно подключен инструкторский блок для отработки учебных заданий.

Расчет TOW из четырех человек передвигался на двух джипах.

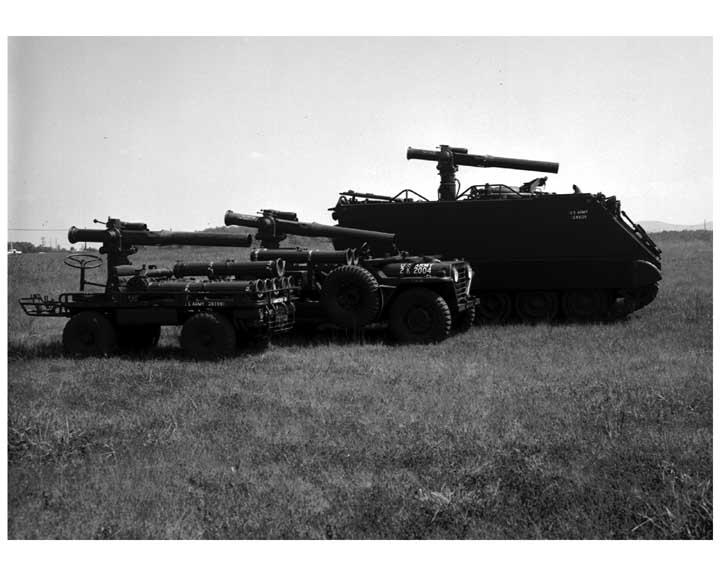

Здесь можно увидеть все варианты базирования, разработанные к моменту приема на вооружение: тренога, MULE M274, два джипа М151 и АРС М113.

Стрельбы учебными ракетами

1972 год, большая дудка, установленная на «муле» М274.

1973 год, 469 батальон 80 парашютной бригады армии Израиля. В октябре 1973 года в ходе поддержки Израиля в войне Йом Кипур, по проекту 9DD была поставлена 81 пусковая установка и 2010 ракет к ним. При этом, из-за необходимости срочной поставки, только 26 установок были взяты со складов, а 55 были изъяты из базировавшихся в Европе подразделений.

Установка TOW М151, поставленная для армии Нидерландов.

Ну разве могли голландцы оставить без внимания такую большую трубу? Кроме того, попутно выясняется, что Россомаха из людей Х начинал свою карьеру капралом в армии Нидерландов.

В сменившей М151 новой модели пусковой установки М220А1 была следующая комплектация. Тренога - М159А1. Траверса - М53. На ней находятся ручки для наведения на цель и спусковой курок, также через траверсу осуществляется электрическая связь между всеми компонентами комплекса: пусковым контейнером, прицелом и блоком управления. Дневной (или, как его иногда называют, оптический) прицел MX-9155/TSQ или MX-8230/TSQ. Больший "глаз" этого прицела используется оператором для наведения на цель, в маленьком, ближнем к трубе глазе находится вращающееся зеркало, которое "ловит" луч от термального маяка в задней части ракеты, благодаря чему осуществляется ее позиционирование. Перед стрельбой необходимо провести процедуру тестирования, которая в числе прочего включает проверку совмещения оптических осей двух "глаз" прицела. Собственно, расчет положения и выдачу корректировочных сигналов производит блок управления (MGS) AN/TSQ-95 или AN/TSQ-102. Если стрельба производится ночью, над дневным прицелом дополнительно должен устанавливаться ночной прицел AN/TAS-4, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне. После монтажа его необходимо откалибровать. Для этого в комплект входит коллиматор, позволяющий надлежащим образом выставить оптические оси прицелов. Все расчеты по управлению ракетой происходят в блоке управления AN/TSQ-95 или AN/TSQ-102. С его же помощью производится первичное тестирование всей системы перед стрельбой. Питание осуществляется от батарейной сборки BB-287(XO-2)/T. Контейнер с ракетой фиксируется в пусковой трубе М22, длину которой несколько укоротили по сравнению с предыдущей версией. Причиной «обрезания» была борьба с воздействием бокового ветра – резкие порывы слишком сильно разворачивали пусковую установку за длинный «хобот». Кроме дополнительной устойчивости, в результате укорачивания получилось и небольшое снижение веса установки.

На этой итальянской открытке установка TOW M220A1. Определить тип можно по ночному прицелу и внешнему виду блока управления. Еще одна подсказка – желтые полосы на ногах треноги.

1997 год, Греция, модель TOW M220A1. Определить тип можно по блоку управления и по отсутствию провода под ночной прицел. Полосы на треноге уже черные, хотя под сколами на правой ноге проступает желтая краска.

01.06.1983, морские пехотинцы проводят стрельбы из установки TOW M220A1. Определить тип можно по блоку управления. Для стрельбы используются ракеты серии TOW Basic.

Установка TOW M220A1 была впервые представлена в мануале 1974 года. В это время ночной прицел еще не входил в штатную комплектацию.

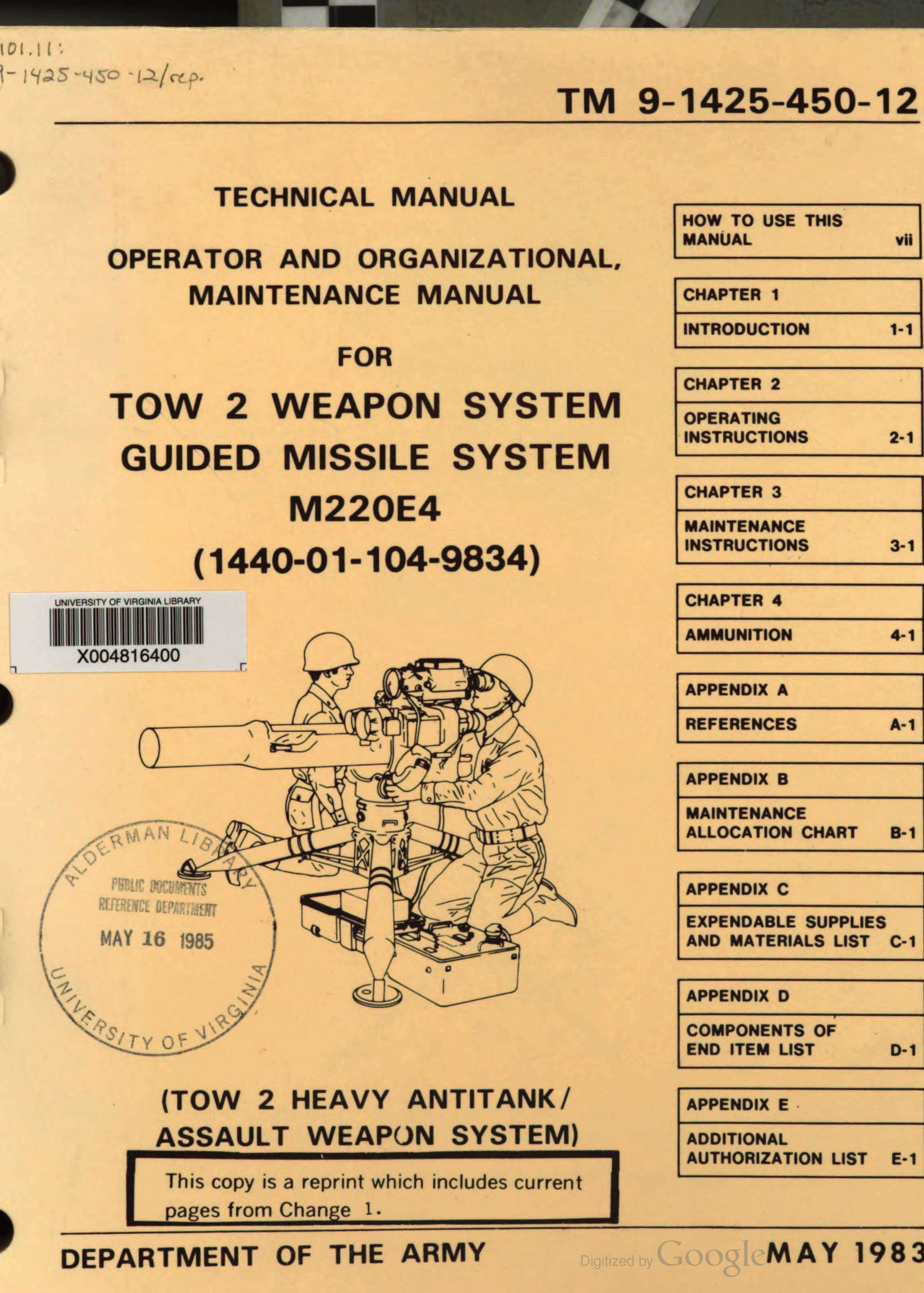

В 1980 году вышла новая версия, включающая появившийся ночной прицел. В этом же мануале была представлена позиция для расчета при стрельбе с треноги.

В то время, как наводчик смотрит в прицел, заряжающий следит, чтобы струя не попала на ботинки никому из стоящих сзади. По характерным позам расчета ценители гороскопов без труда определят знак зодиака автора мануала.

Конечно же, это – близнецы!

А это уже живой расчет демонстрирует посадку строго по мануалу. Или может все было наоборот – картинку в мануал рисовали с этой самой фотографии? На установке есть ночной прицел, который совсем не часто можно встретить на TOW M220A1. Такая ситуация была вызвана тем, что первоначально для TOW планировалось использовать ночной прицел AN/TAS-3 от DRAGON, разработкой которого занималась компания Philips, но военных не устроила его малая дальность (менее 2 км). Был объявлен новый конкурс, в котором участвовали Philips и Texas Instruments. По его итогам (импортозамещение, говорите?) Philips ожидаемо проиграл, и контракт на разработку AN/TAS-4 ушел к Texas Instruments.

Из-за всех этих долгих перипетий с выбором модели и производителя, практически на всех фотографиях установки TOW M220A1 отсутствует ночной прицел.

11.01.1981, младший капрал (LCPL) морской пехоты Вильямс (Williams) смотрит на мир через прицел TOW в ходе совместных учений на территории учебного центра Marine Corps Air-to-Ground Combat Center (MCAGCC), CA.

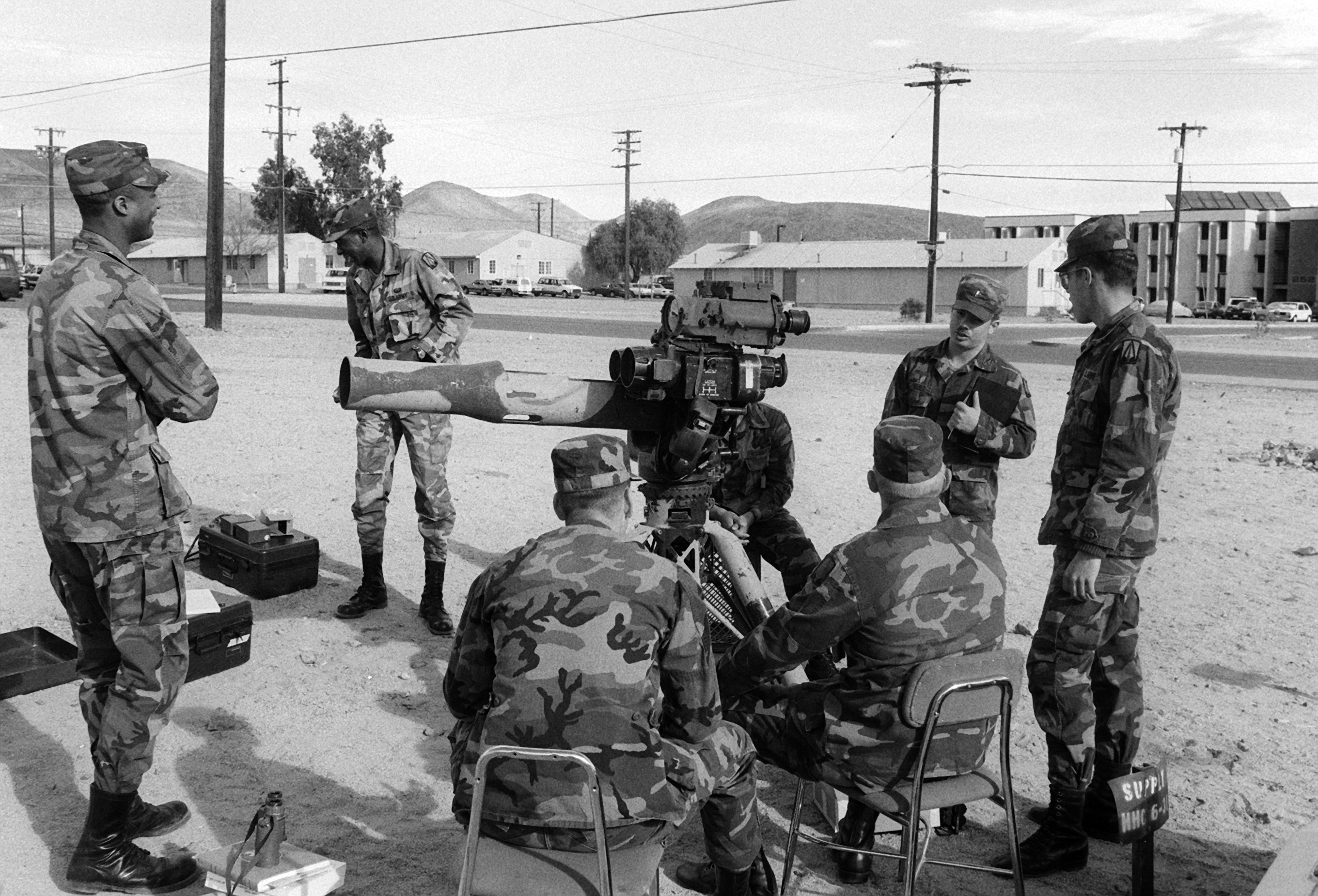

18.03.1981, курсанты курсов офицеров запаса морской пехоты Navy Reserve Officers Training Corps (NROTC) во время весенних сборов на территории Camp Pendleton, CA.

12.01.1982, Военно-морской министр Джон Леман младший (John Lehman Jr)смотрит в перископ TOW во время экскурсии по территории учебного центра Marine Corps Air-to-Ground Combat Center (MCAGCC), CA. Тип установки легко определить по внешнему виду блока MGS.

20.03.1982, учения Gallant Eagle '82, National Training Center, Fort Irwin, CA.

Еще пара фотографий с этих же учений.

28.04.1982, учения Gallant Eagle '82, National Training Center, Fort Irwin, CA.

15.07.1982, курсант Чарльз Мейзенхеймер (Charles C. Meisenheimer) на курсах CONTRAMID '82, Camp Pendleton, CA.

01.05.1983, морпехи из 3rd Battalion, 6th Regiment Combined Arms 5 and 6, база Twentynine Palms, CA.

18.05.1983, экипаж из 3rd Battalion, 327th Infantry, 101st Airborne Division, совместные американо-канадские учения RENDEZVOUS '83.

Июль 1984, рядовой первого класса Вэйн Сандерс и специалист Брэди Джилли из роты A, 1st Battalion, 122nd Infantry (TLAT) Национальной Гвардии штата Джорджия, FORT STEWART, GA.

29.08.1984, расчет TOW из 1st Battalion, 19th Infantry, 25th Infantry Division доблестно прикрывает долину между горами Puu Haleiwa и Puu Waialua на Гавайях от прорыва советских танков.

22.08.1986, королева Беатрикс посещает воинскую часть в Зеедорфе, Нидерланды.

На этой фотографии достаточно интересная комплектация TOW. На треноге уже нанесены темные полосы согласно стандарту для установки следующего поколения. Однако траверса и блок наведения остались от модификации М220А1. Кроме того, на эту пусковую установлен нестандартный ночной прицел. Скорее всего, это тот самый «ночник» Philips, который проиграл конкурс AN/TAS-4 от Texas Instruments.

Следующая модификация пусковой установки - TOW M220А2 появилась в 1982 году, почти одновременно с появлением ракет серии TOW-2 BGM-71D. Основное отличие заключалось в том, что новый ночной прицел AN/TAS-4A работал уже в дальнем инфракрасном диапазоне. Именно модифицированный «ночник» стал следить за вторым маяком в ракете. Кроме того, новый диапазон позволил существенно улучшить возможности наблюдения за полем боя в условиях дымов, тумана, снега. Для того, чтобы новый ночной прицел мог передать информацию для расчетов в блок наведения, была изменена траверса, новая траверса получила индекс М83. С той стороны, на которую вешаются прицелы, добавился хорошо заметный кабель для подключения нового ночного прицела, и разъемы под него, все остальное осталось внешне неизменным. Серьезные изменения коснулись и самого блока наведения. Новый блок наведения AN/TSQ-136 был уже цифровым, в отличие от предыдущей аналоговой версии. Стоит заострить внимание на том, что начиная с этой модификации пусковых TOW, ночной прицел перестал быть опциональным элементом, превратившись в часть системы управления. Для полноценной реализации преимуществ от второго маяка, необходимо постоянное подключение ночного прицела, даже если стрельба производится днем, а наведение на цель осуществляется через дневной прицел. В качестве дневного прицела использовался прицел от предыдущей модели MX-9155/TSQ или более современный MS-8230. Батарейная сборка осталась та же – BB-287(XO-2)T. Без изменений осталась и тренога – М159А1.

TOW М220A2 во всей красе. Помимо наземного варианта изображены и другие платформы для применения комплекса.

3D-модель комплекса TOW M220A2 в «сирийской» комплектации без ночного прицела.

Технический мануал на новую модель. На момент выхода мануала она имеет буквенный индекс Е, что значит – экспериментальная модель. После одобрения он будет изменен на А2.

01.01.1990, комплектная установка TOW М220А2 на полигоне.

27.01.1987, тренировочный центр в Fort Irwin, CA. Судя по сдерживающим смех неграм на заднем плане, настало время охотничьих рассказов.

02.02.1987, учения Operation COLD WINTER'87, наблюдение через оптической прицел.

08.04.1988, боец смотрит в визир ночного прицела и держит руку на пусковом курке, но при этом даже не подключил его кабелем к траверсе, в пусковую трубу установлена стреляная туба от практической ракеты, предохранитель находится в выключенном состоянии.

01.07.1988, школа подготовки в офицеры Quantico, VA. В местах потертостей на треноге проступают закрашенные желтые полосы, которые были нанесены согласно стандарту окраски для TOW предыдущего поколения - M220A1.

16.03.1990, рота D из 2nd Bn., 299th Inf. Национальной гвардии Гаваев на совместных учениях с Южной Кореей Exercise Team Spirit '90.

14.05.1990, солдат из 4th Bn., 22nd Inf., 25th Inf. Div. (Light) переводит надписи на стволе для командующего таиландскими войсками генерала Sundhara Kongsompong (при попытке произнести такое имя все враги должны погибнуть от удушья завязавшимся в узел языком) в ходе учений Cobra Gold '90

27.09.1990, младший капрал (Lance CPL ) Д.П. Райдер (D.P. Ryder) из роты TOW, 3rd Tank Battalion в ходе подготовки к операции «Буря в пустыне». На пусковой трубе залепленная надпись, похожая на SAUDI.

24.02.1991, солдаты из 2го экспедиционного корпуса морской пехоты в ходе наземной фазы операции «Буря в пустыне». Стоит также обратить внимание на защиту ног от верблюжьих экскрементов.

16.03.1991, солдат из 2nd Infantry Division, учения TEAM SPIRIT 91, оранжевая команда. Впрочем те, у кого цветной телевизор, поняли это по цвету ленты на шапке у бойца и без моей подсказки.

Эта модификация TOW стояла на вооружении дольше всех предыдущих вместе взятых, поэтому установки именно этой модификации чаще всего мелькают и у союзников по НАТО.

Голландцы демонстрируют различные виды приборов ночного видения, стоящие на вооружении, фотография относится к периоду 1985-1990 г.г.

1994 год, установка TOW на базе Mersedes, предназначенная для голландских сил в составе миссии в Югославии. Стоит отметить, что для учебных стрельб используется ракета семейства TOW Basic, хотя их производство прекратилось много лет назад, а над штатным AN/TAS-4A закреплен дополнительный прибор ночного видения.

А это снова Штаты:

30.03.1998, младший капрал (Lance Corporal) Лопес (Lopez) из роты Браво во время квалификационных стрельб 2nd Light Armored Reconnaissance Re-qualification (LAR-REQUALEX)'98, Fort Pickett, VA. Правда, от самого Лопеса виден лишь нос и кусок кисти, но родные наверняка опознают. Можно отметить, что в 1998 году американцы используют для учебных стрельб ракеты семейства TOW Basic.

Октябрь 1998, засада голландских охотников в ходе учения Cold Grouse (глухарь) на острове Зеландия, Дания.

Еще одна фотография с этих же учений.

А это тоже голландцы, но уже в другом месте.

08.05.2001, военнослужащие 11 аэромобильного батальона голландских сил в составе миссии СФОР готовы отправиться на место стрельб в ходе учений Dynamic Response в Боснии.

Голландский расчет TOW в учебном центре San Gregorio, Испания. В архиве фотография датирована периодом 1998-2008 годов, но скорее всего это 2006 год.

Если говорить о партнерах по НАТО, то, несмотря на появление следующих поколений TOW, модификация М220А2 остается самой современной из имеющихся у союзников. Вплоть до настоящего времени на фотографиях мелькают только М220А2, а за более современные версии союзникам пока только дают подержаться в ходе совместных учений.

18.04.2012, учебные стрельбы, Тайвань.

08.11.2013, совместные учения армии и национальной гвардии Тайваня.

Еще одна фотография с учебных стрельб в ходе этих же самых учений.

18.03.2017, мероприятие для прессы в учебном центре, Тайвань.

25.10.2017, учебный центр в Altengrabow (одна из бывших военных баз ГСВГ), Германия.

25.10.2017, «Ну наконец-то попали, поздравляю!», учебный центр в Altengrabow (одна из бывших военных баз ГСВГ), Германия.

29.10.2018, нет, это не заброшенный шалаш бомжей в Битцевском парке, присыпанный первым снегом, а солдаты немецкого 232 горноегерского батальона на учениях Trident Juncture’2018 в Норвегии.

В заключение обзора модели М220А2 стоит отметить, что какими бы ни были причины того, что у союзников по НАТО не видно TOW более современных модификаций, сам факт того, что М220А2 до сих пор стоит на вооружении ряда стран (причем намеренно показаны Германия и Голландия, чтобы не было соблазна говорить о том, что у кого-то просто нет денег на то, чтобы купить что-то более современное), свидетельствует о том, что эта модификация вполне отвечает современным требованиям. Да и в Штатах, собственно, даже после принятия на вооружение новых поколений, нет-нет да и мелькнет TOW М220А2 где-то на вторых ролях.

26.03.2003, колонна HMMVW из роты D 1st Light Armored Reconnaissance Battalion, 1st Marines Division застигнутая песчаной бурей где-то в северном Ираке, операция IRAQI FREEDOM

22.07.2003, сержант морской пехоты Марселино Барахас (Marcelino Barajas) демонстрирует TOW родственникам служащих базы USS Tarawa

25.10.2003, капрал Чарльз Мерварт (Charles Mervart) демонстрирует TOW для юных зрителей, Jacksonville Beach, Fla.

21.09.2008, подготовка к учебным стрельбам, Фаллуджа, Ирак

21.09.2008, Фаллуджа, Ирак, установка TOW с предыдущей фотографии в процессе сборки.

09.08.2015, база Tobyhanna, PA. А тут на TOW даже ночного прицела не видно. Интересно, что это – вечеринка по случаю юбилея заслуженного ветерана или презентация новинки для ВС Марокко?

15.06.2016, курсант Кристина Ховальд (Christina Howald), студентка Университета Огайо и офицер запаса на курсах Career Orientation and Training for Midshipmen (CORTRAMID) в Camp Pendleton, CA. Выше уже была фотография с курсов CORTRAMID’82 в этом же учебном центре. Похоже, что если что-то и меняется со временем, то только не программа подготовки для офицеров запаса.

Дальнейшее развитие пусковых установок TOW шло по пути объединения дневного и ночного прицела в единый интегрированный блок, названный Target Acquisition System (TAS). Блок наведения (MGS) был разделен на Fire Control System (FCS) и отдельный модуль для сборки батарей Battery Power Source (BPS). В очередной раз поменялась траверса, на ней добавлены новые кнопки для настройки режимов работы ночника, круглые ручки управления заменены рогульками как у перископа. На эти же рогульки помещены кнопки управления режимами работы прицела. Тренога и пусковая труба остались без изменений. Комплекс получил аббревиатуру ITAS – Integrated Target Acquisition System.

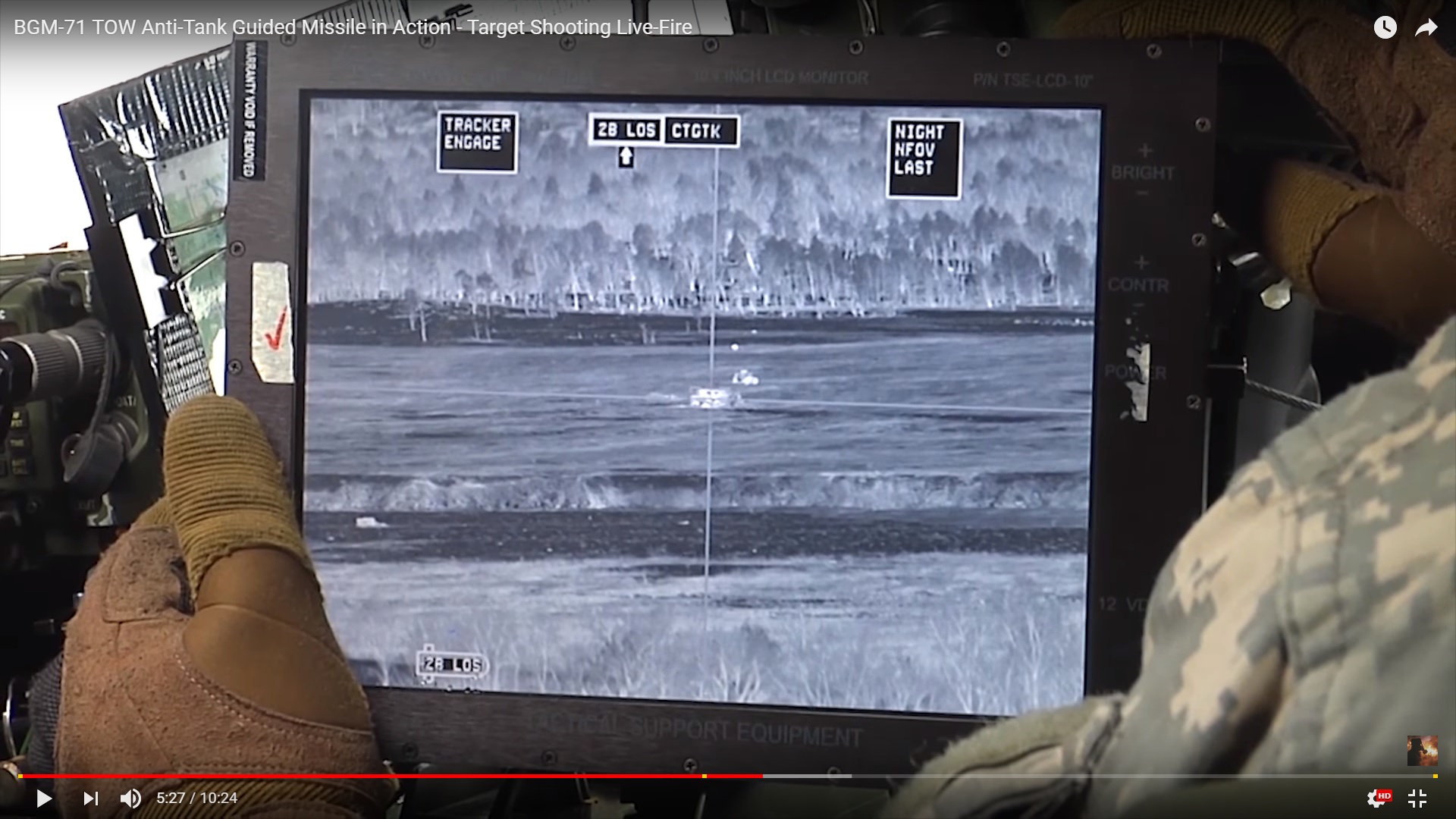

В принятом на вооружение в 1999 году варианте TOW ITAS M41 использовался объединенный дневной и ночной прицел AN/T55-12. Установка получила систему управления огнем (FCS) – AN/TSW-15 и сборку батарей (BPS) - PP-8450/TSS. Кроме того, что дневной и ночной прицелы были объединены в один блок, в системе появились и другие усовершенствования. В прицеле появился встроенный лазерный дальномер, добавился дополнительный режим прицеливания. Если раньше для прицеливания было необходимо только удерживать перекрестие на цели, то теперь появилась возможность дополнительно установить рамки по размеру цели по вертикали и горизонтали, ограничив тем самым коридор на рысканье ракеты на траектории габаритами цели. Такой режим стрельбы позволяет повысить точность, но требует большего времени для прицеливания, поэтому рекомендован для одиночных целей. В случае ведения огня в максимальном темпе следует использовать традиционный способ: только «по крестику». Кроме дополнительных режимов прицеливания у TOW ITAS появилась возможность передачи данных с прицела на сопряженные устройства, например, планшет.

В ходе учебных стрельб картинка с прицела выведена на планшет инструктора.

Общий вид установки TOW ITAS M41 и ее основные компоненты.

Мобильный вариант установки TOW ITAS.

22.07.2003, солдат из 101st Airborne Division (Air Assault) смотрит в прицел на дом, в котором предположительно скрываются сыновья Саддама Хусейна Кусей и Удей, Мосул, Ирак.

22.07.2003, установка TOW с предыдущей фотографии производит выстрел по дому, в котором предположительно скрываются сыновья Саддама Хусейна Кусей и Удей, Мосул, Ирак. Кому-то интересно узнать, попал он в этот дом или нет?

Это результат попадания, ну а судьба сыновей Саддама Хусейна Удея и Кусея, увы, известна и без этого…

15.04.2007, сержант 1-го класса Кеннеди из роты D (Delta) 2nd Battalion, 27th Infantry Regiment, 3rd Brigade Combat Team, 25th Infantry Division, заряжает пусковой контейнер в TOW ITAS, Риад (Riyadh), Ирак.

Следующее поколение ITAS - M41A4 появилось в 2006 году. Над блоком TAS добавилась лепешка Position Attitude Determination System (PADS) для лучшего определения удаленных целей. Согласно заявленным характеристикам, эта опция позволяет удвоить возможности по поиску и определению целей на большом удалении. Кроме того, были добавлены дополнительные встроенные алгоритмы автоматического тестирования и настройки, появились встроенные программы для тренировки расчетов.

3D модель установки TOW ITAS с блоком PADS

Хорошо виден блок PADS, расположенный над интегрированным прицелом. В установку заряжен пусковой контейнер с ракетой семейства TOW 2B.

27.02.2006 морские пехотинцы из Battalion Landing Team, 2nd Battalion, 7th Marines of the 31st Marine Expeditionary Unit (31st MEU) вытащили TOW ITAS на палубу подышать свежим морским воздухом на борту USS Harpers Ferry (LSD 49), Южно-Китайское море. Заметно, что тон окраски интегрированного прицела отличается от тона окраски траверсы, пусковой трубы и треноги.

Фото 1.47.2 February 17, 2010 - A driver fires a BGM-71 TOW at Training Area Lava at Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms, California

17.02.2010 учебные стрельбы в зоне «Лава» тренировочного центра КМП Air Ground Combat Center Twentynine Palms, CA.

Фото 1.47.3 ARABIAN SEA Oct. 23, 2013 Cpl. Kris Holt sights in a M41 TOW missile launcher13th Marine Expeditionary Unit aboard the amphibious assault ship USS Boxer (LHD 4)

23.10.2013, капрал Крис Холт (Kris Holt) из 13th Marine Expeditionary Unit выцеливает бронекитов с палубы десантного корабля USS Boxer (LHD 4), Аравийское море.

Фото 1.47.4 09-12-2014 Bastogne a-special-forces-soldier-with-the-5th-special-forces-group-airborne-HEP11Y

12.09.2014, сержант сил спецназначения (SFS) из состава 5th Special Forces Group (Airborne) в окружении солдат из 1st Battalion, 327th Infantry Regiment, 1st Brigade Combat Team "Bastogne", 101st Airborne Division (Air Assault) готовится к учебным стрельбам на базе Fort CAMPBELL, KY

Фото 1.47.5 USArmy paratrooper Alaska’s Able Company, 3rd Bat, 509th Inf Regiment, 4th Brigade Combat Team Airborne, 25th Inf Division Joint Readiness TrainingCenter Operations Group scenario at Fort Polk La Feb 24 2016

24.02.2016, парашютист из роты Alaska’s Able 3rd Bat, 509th Infantry Regiment, 4th Brigade Combat Team Airborne, 25th Infantry Division в ходе совместных учений на базе Fort Polk, LA. В пусковую TOW установлен учебный пусковой контейнер с холостым патроном, имитирующим звук старта ракеты.

Фото 1.47.6 USArmy paratroopers from the 1st Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade, shoot with an M41 TOW ITAS, February 25, 2016, during Exercise Sky Soldier 16, at Chinchilla training area in Spain

25.02.2016, парашютист из состава 1st Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade готовится к стрельбе из TOW ITAS в ходе учений Sky Soldier 16, тренировочная база Чинчилья (Chinchilla), Испания.

Фото 1.47.7 USArmy paratroopers assigned to Company D, 1st Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade at the 7th Army Training Command Grafenwoehr Training Area in Germany Aug 22 2016

22.08.2016, парашютисты из состава роты D, 1st Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade готовятся к стрельбам в ходе 7th Army Training Command, тренировочная база в Графенвёр (Grafenwoehr), Германия.

Фото 1.47.8 Pvt. Jason Thomas, a Soldier with Delta Company, 3rd Battalion, 7th Infantry Regiment, 2nd Infantry Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division a live-fire range at Fort Stewart, Ga., Dec 10, 2016

10.12.2016, рядовой Джейсон Томас (Jason Thomas) из роты D (Delta), 3rd Battalion, 7th Infantry Regiment, 2nd Infantry Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division в ходе учебных стрельб на полигоне в Fort Stewart, GA.

Фото 1.47.9 New Jersey Army National Guard Infantry Soldiers were familiarized with TOW during a class at the Joint Training and Training Development Center, Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, N.J., May 14, 2018

14.05.2018, солдаты из пехоты Национальной Гвардии штата Нью-Джерси знакомятся с TOW в ходе обучения в Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, N.J. Для целей обучения на каждом компоненте наклеен желтый стикер с номером.

Фото 1.47.10 National Training Center, Calif., on June 1, 2018

01.06.2018, Этан Лаример (Ethan Larimer) из 11th Armored Cavalry Regiment демонстрирует TOW ITAS, используемый для подготовки персонала из Killer Troop, 2nd Squadron, 11th ACR подростку в инвалидном кресле, National Training Center, CA.

Очередной апгрейд TOW ITAS прошел в 2015 году, модернизация получила название TOW EagleFire. В ней были улучшены возможности по скоростной стрельбе, снижен общий вес установки. С новой системой в мобильном варианте появилась возможность ведения огня на ходу, без остановки. Производителем также заявлено, что новая пусковая установка будет стоить на треть дешевле, чем TOW ITAS предыдущего поколения.

Особенностями комплекса TOW является высокая степень совместимости различных поколений. Из пусковой установки первого поколения можно стрелять ракетами всех серий, даже TOW-2B BGM-71F. Только стоит учитывать, что при этом функционал ракеты будет существенно ограничен – для коррекции будет использоваться только один маяк, а полет ракеты будет осуществляться непосредственно по линии прицеливания, а не над ней, как это предусмотрено при обычном использовании. Также и ракеты первых серий могут выстреливаться с помощью современных пусковых установок семейства ITAS, но при этом будет невозможно реализовать в полной мере преимущества новых пусковых установок по сопровождению ракеты в сложных условиях наблюдения.

TOW не зря назван тяжелым противотанковым комплексом: например, широко используемая в Сирии модель М220А2 в собранном и заряженном виде весит более центнера – 111,5 кг. И это только пусковая с ракетой, без учета веса дополнительного оборудования, входящего в комплектацию. Даже по отдельности компоненты получаются достаточно увесистые: тренога – 10 кг, траверса – 26,3 кг, дневной прицел – 14,1 кг, ночной прицел – 9,8 кг, пусковая труба – 5 кг, блок наведения – 17,2 кг, батарея к нему – 9,3 кг, контейнер с ракетой – от 24,6 до 30 кг, в зависимости от типа. Одному такое явно не утащить. Согласно наставлениям, расчет TOW должен состоять из 4 человек – командир расчета, стрелок, заряжающий и водитель. В более поздних версиях наставления, когда вариант использования на треноге уже рассматривается только как вспомогательный, а основным является использование на одном транспортном средстве, расчет сокращается до трех человек – водитель и заряжающий совмещаются. При этом в наставлении особо отмечается факт, что для наземного использования комплекс может быть перемещен силами расчета только на небольшие расстояния, для переноски на значительные расстояния потребуются дополнительные люди.

Примерно так представляли себе транспортировку комплекса авторы мануала.

Фото 1.48 TM 9-1425-450-12 M220E4 207

Фото 1.49 TM 9-1425-450-12 M220E4 208

Фото 1.50 TM 9-1425-450-12 M220E4 209

Фото 1.51 TM 9-1425-450-12 M220E4 210

А, например, в Израиле среди десантников был распространен несколько другой способ переноски.

Фото 1.52 TOW-Mapats-paratrooper-march-tt-2

Как видно, если комплектация TOW будет по сирийскому варианту, то потребуется пять человек: один несет треногу с пусковой трубой (15 кг), второй – траверсу (26 кг), третий – пусковой контейнер (25-30 кг), четвертый – блок наведения (17 кг). На долю пятого приходится батарейная сборка и дневной прицел (23 кг). Если добавить ночной прицел, его батареи и коллиматор, наберется полноценная загрузка для и шестого – 21 кг.

Если кому-то показалось, что это тяжеловато, то вот пример инструкторов из израильского центра "Мадор Тау".

Фото 1.52.1 TOW-atgm-wf-1 (1)

Не стоит думать, что девушек для переноски требуется меньше: в кадре ноги и пусковая труба, траверса, контейнер и еще один рюкзак с дневным прицелом и батарейным блоком. Ящик с блоком наведения остался за кадром (возможно, девушка с ящиком просто упала, пока фотограф готовил фотоаппарат).

А вот как происходила переноска силами расчета в сентябре 2015 на полигоне Central Training Area в Эстонии. Первым из леса вышел солдат с треногой:

Фото 1.53 несут итас 0 эстония 25-09-2015

Далее быстрой рысью показались остальные члены расчета.

Фото 1.54 несут итас 1

Первый несет траверсу, второй – блок управления огнем (FCS), на выходе из леса показался боец, который кверху ногами несет прицел TAS с прицепленной балалайкой PADS. Бойцы так спешат быстрее донести свой нелегкий груз до места стрельбы, что на видео они сильно размыты.

Фото 1.55 несут итас 2

Боец с прицелом идет размеренным шагом, и поэтому его обгоняет быстрой рысью солдат с батарейной сборкой BPS, которому капающая из батарей кислота уже начала разъедать ботинки. Итак, чтобы просто вынести комплекс на поляну, потребовалось пять человек, при том, что пусковые контейнеры уже лежали на позиции. Про упоминаемые в мануале ремни и сумки для переноски тактично промолчим.

Сирийские бригады грузчиков обычно включают в себя от 4 до 7 человек, задействованных в процессе. Итоговое количество зависит от сложности и протяженности маршрута выдвижения на позицию.

Фото 1.56 несут 1

Видно, что первый идет с пусковой трубой в одной руке, следующий за ним несет пусковой контейнер. Третий номер взвалил на плечо траверсу. Следующий за ним в одной руке несет батарейную сборку, а в другой – блок управления (MGS). Груз пятого члена пока разобрать невозможно.

Фото 1.57 несут 2

Все прошли немного вперед, и стало видно, что у последнего на плече тренога. Осталось не понятно, кто же несет дневной прицел? Вполне возможно, что он у оператора. Итого – 6 человек.

Фото 1.58 несут 3

В этом эпизоде видно троих, первый с пусковым контейнером, далее – с дневным прицелом и треногой, третий несет на плече ящик MGS. За кадром остались: траверса, пусковая труба и аккумуляторная сборка, а это еще минимум два человека.

Еще одна похожая ситуация.

Фото 1.58.1 1038092914

У первого на плечах дневной прицел и пусковая труба, второй несет батарейную сборку и треногу, третий – траверсу. В пикапе остались пусковой контейнер и блок наведения, это груз на двоих. Итого – снова пятеро.

Следующая бригада.

Фото 1.59 несут 4

А для этого пуска уже было занято семь человек, не считая оператора. Первый идет с пусковым контейнером, далее – с пусковой трубой и треногой.

Фото 1.60 несут 5

В руках у третьего – две батарейных сборки, а четвертый пока несет руки в карманах. Им осталось поделить на троих траверсу, дневной прицел и хорошее настроение.

Фото 1.61 несут 6

Ну а поскольку хорошее настроение – бесценно, то в итоге у номера четыре забрали одну из аккумуляторных сборок и вручили дневной прицел.

Фото 1.62 несут 7

Если за дело берется здоровая молодежь, то с переноской можно управиться и вчетвером. У первого на плече траверса, второй идет с блоком MGS. Третий несет пусковой контейнер и пусковую трубу, у четвертого – дневной прицел и тренога. Хочется верить, что они не забыли про аккумуляторы, и они уже вставлены в блок наведения.

Теперь снова пример из другой области.

Фото 1.63 Несут 8

Из-за поворота выходит первая тройка. На плече у переднего – пусковой контейнер.

Фото 1.64 несут 9

Второй несет только батарейную сборку. Третий - ящик блока наведения. Из-за поворота показался четвертый бармалей с дневным прицелом на плече.

Фото 1.65 несут 10

Когда первая четверка почти скрылась из вида, из-за кустов появляется номер пять, который несет на плече траверсу.

Фото 1.66 несут 11

А за ним идут еще двое: один с треногой, а второй – с пусковой трубой и второй батарейной сборкой. Итого – семь.

И еще одна группа здоровья.

Фото 1.66.1 18-10-2015 tow

Первый идет с пусковой трубой, второй несет блок наведения, третий – батарейную сборку, четвертый – пусковой контейнер, пятый - треногу, а шестой с седьмым несут траверсу и дневной прицел. Не по мануалу? Зато все спокойно идут и улыбаются, а не быстро бегут семенящим шагом, плотно сжав ягодицы.

После того, как все носильщики с грузом добрались до позиции, комплекс TOW необходимо собрать и привести в рабочее положение. Очевидно, что начать следует с установки треноги.

Фото 1.67 ставим треногу

Тренога имеет три позиции для быстрой установки, которые фиксируются автоматически за счет подпружиненной защелки. Эти позиции отмечены на треноге черными полосками.

Фото 1.68 полосы на ноге

Но если позиции быстрой фиксации по каким-либо причинам не подходят, то можно для каждой ноги выбрать свое положение и зафиксировать его, опустив вниз специальный стопор.

Фото 1.68.1 стопор ноги трипода

Рядом со стопором видна короткая лапка для отжатия защелки из положений быстрой фиксации.

Такая широкая возможность выбора позволяет расположить установку в весьма забавных позах.

Фото 1.69 раскоряка

Для лучшей фиксации на мягком грунте на каждой лапе имеется специальный якорь,

Фото 1.70 якорь вид

который можно заглубить ногой.

Фото 1.70.1 якорь нога 0

Фото 1.71 якорь нога

Или большим камнем, если нога уже устала

Фото 1.72 якорь камнем

Кроме якоря, на лапе есть отверстие на тот случай если треногу требуется прикрутить к полу.

При установке треноги следует учитывать, что она должна стоять ровно. Боковой наклон треноги (вправо или влево) будет приводить к ошибкам в расчетах на корректировку полета ракеты, особенно для целей на большом удалении. При боковом наклоне треноги более 10 градусов установка не работоспособна. Фронтальный наклон треноги (вперед-назад) не так сильно влияет на прицеливание, но тоже имеет свои ограничения – не более 30 градусов. Чтобы быть уверенным в том, что тренога стоит в положенных пределах, на ней есть два пузырьковых уровня, позволяющих проверить правильность установки в обеих плоскостях

Фото 1.73 пузырьки

Фото 1.74 два уровня

После того, как тренога выровнена, сверху устанавливается траверса. Лучше всего делать это вдвоем, так как необходимо пропустить толстый центральный провод, идущий вниз от траверсы в колодец между лапами треноги.

Фото 1.74.1 траверсу вешают

Можно попробовать сделать это и одному, оперев ее на край треноги, но траверса весьма увесистая – чуть больше 25 кг, и держать ее придется двумя руками.

Фото 1.75 траверса 1

Поэтому, для того, чтобы быстро пропихнуть скрученный в спираль провод, потребуется третья рука.

Фото 1.76 траверса 2

Фиксируется траверса на треноге с помощью простого хомута с замком-защелкой.

Фото 1.77 хомут траверсы

Теперь можно повесить на траверсу дневной прицел. Для него есть специальный крючок с контактом с левой стороны траверсы.

Фото 1.78 дневной 0

Прицел вешается на него сверху.

Фото 1.79 дневной 2

После чего плотно фиксируется поднятием вверх рычага.

Фото 1.80 дневной 3

Чтобы прикрепить пусковую трубу, сначала следует вставить сверху в направляющие траверсы два круглых штырька, торчащих в стороны на пусковой трубе.

Фото 1.81 установка пусковой трубы

Фото 1.81.1 пусковая труба

После этого следует опустить вниз трубу.

фото 1.82 опускаем трубу

И зафиксировать ее нижнюю часть защелкой на траверсе.

Фото 1.83 защелка пусковой трубы

Теперь следует подключить кабель траверсы к блоку управления (MGS). Для подключения используется разъем J1 на блоке управления.

Фото 1.84 Страницы из TM 9-1425-450-12 M220E4

Фото 1.85 разъем 2

Видно, что на разъеме пинов – как ног у сороконожки, поэтому нужно следить, чтобы желтые метки на кабеле и на блоке управления совпадали.

Фото 1.86 желтые метки

Осталось до конца затянуть стопорное кольцо для надежной фиксации – и блок MGS подключен.

Фото 1.87 крутим разъем 0

Фото 1.88 крутим разъем

Фото 1.89 крутим разъем 3

Закрытый крышкой на цепочке разъем J2 на блоке управления используется для подключения дополнительного инструкторского блока с целью обучения и проверки навыков, в сирийских условиях случаев его использования не зафиксировано.

Для завершения сборки TOW осталось только подключить батарейную сборку. Под нее есть специальная ниша в верхней части блока управления.

Фото 1.90 ящик с направляющими

В левом верхнем углу ниши виден разъем для подключения батареи, с двух сторон на блоке есть направляющие, по которым вставляется батарейный блок.

Фото 1.90.0 аккумулятор

Фото 1.90.1 вставляем акб

Фото 1.91 вставляем батареи

Для надежной фиксации используется шесть винтов-барашков по периметру.

Фото 1.92 батарея 6 винтов

Наставление требует, чтобы батарея использовалась как минимум с четырьмя винтами в наличии, но для полевых условий в Сирии сойдет и два.

Фото 1.92.1 два болта акб

А если их нет совсем, то можно просто придавить батарею камнем.

Фото 1.93 батарея без болтов

Когда все наконец собрано, перед стрельбой необходимо провести тестирование системы. На блоке есть закрытый красной защитной крышкой переключатель с положениями OPERATE и TEST.

Фото 1.94 переключатель

Нужно поднять защитную крышку с переключателя.

Фото 1.94.1 откидываем колпачок 2

Фото 1.94.2 откидываем колпачок

И нажать на переключатель в положение TEST.

Фото 1.95 перекл тест 2

Фото 1.95.1 тест переключатель

До окончания всех тестов его необходимо удерживать в нажатом положении.

Фото 1.96 перекл тест

Фото 1.96.1 перекл тест

Самой первой в последовательности тестирования будет проверка всех лампочек и надписей на тестовом экране – они загорятся на 3 секунды, чтобы можно было убедиться, что все они исправны.

Фото 1.97 все лампы

Если яркость лампочек маловата, и они плохо видны при ярком солнечном свете, то можно покрутить регулятор диммера и настроить комфортный уровень яркости.

Фото 1.97.1 диммер

Далее автоматически начинается последовательное тестирование всех блоков. Первой проверяется батарейная сборка. Если все в порядке – загорается зеленая надпись BATT PASS.

Фото 1.98 батарея тест

В противном случае появится красная надпись BATT FAIL.

Фото 1.99 батарея протухла

Если батарейный тест пройден успешно, то после небольшой паузы выдаются результаты тестирования остальных модулей: блока управления MGS, ночного прицела PA (Post Amplifier), дневного прицела OSS (Optical Sight System).

Фото 1.100 тесты 1

Так как на эту установку ночной прицел вообще не был установлен, то провести его проверку будет затруднительно, и появление красной надписи PA FAIL является вполне закономерной. Для «сирийской комплектации» отсутствие ночного прицела является нормой.

Фото 1.101 тесты 2

Фото 1.102 тесты 3

После того, как проведена проверка блоков, начинается проверка соосности элементов оптической системы. Если оси прицела и системы слежения настроены правильно, то будет видна зеленая точка в центре немецкого креста.

Фото 1.103 крест центр

Фото 1.104 крест центр 2

Если же соосность двух «глаз» нарушена, то зеленая надпись OSS PASS будет мигать, а на немецком кресте будет мигать красная точка, показывающая в какую сторону есть отклонение, и насколько оно сильное.

Фото 1.105 крест мигает 2

Для коррекции настройки на дневном прицеле есть два регулировочных винта, закрытых крышками.

Фото 1.106 коллиматоры

Чтобы поправить горизонтальную настройку, необходимо открыть защитную крышку.

Фото 1.107 коллиматоры 2

И немного покрутить цапу.

Фото 1.108 коллиматоры верхний+нижний

(Часы Электроника-5 на руке дают +10 к точности настройки)

Крутить следует в ту сторону, при которой красная точка на горизонтальном перекрестье креста смещается к центру. Когда она попадет в центр, то поменяет цвет на зеленый.

Фото 1.109 крест мигает верт

Аналогично происходит настройка по вертикали.

Фото 1.110 коллиматоры нижний 2

Фото 1.111 коллиматоры нижний

Бинго! Теперь все в норме!

Фото 1.112 крест центр 3

Следует помнить, что переключатель на блоке MGS необходимо удерживать в положении TEST до получения всех положительных результатов. Скорее всего предполагается, что в процедуре должны участвовать двое членов расчета – один удерживает переключатель, а второй в это время крутит ручки настройки.

Фото 1.112.1 калибруют двумя руками

Фото 1.112.2 калибруют двумя руками1

Поэтому попытки некоторых операторов все сделать самому приводят к забавным конфигурациям.

Фото 1.113 коллиматоры крутит нижний

Товарищ в синем свитере очень внимательно интересуется каждым этапом процесса, но совсем не спешит помочь. В тот момент, когда оператор уже взвел предохранитель и приготовился стрелять, он вдруг решил посмотреть поближе откуда должна вылететь птичка.

Фото 1.114 птичка

Как вы думаете, он ее таки увидел?

А вот тут оператор проявил просто чудеса изобретательности.

Фото 1.115 калибрует ногой

Хотя если у этого блока MGS была арабская прошивка, то после такого бесцеремонного попрания ногами, этот оператор больше не сможет ни разу попасть в цель из этой установки.

Во время тестирования установка издает звук, похожий на звук работающей кофе-машины. Впрочем, глядя на размеры (и вес) блока MGS легко можно поверить, что в нем есть не только кофе-машина, но еще и небольшой холодильник на одну банку пива. Единственное, что так и осталось непонятным – откуда выпадает попкорн?

Итак, тестирование позади, но если вдруг перед его началом из головы вылетела последовательность действий, то на блоке MGS сверху есть шпаргалка.

Фото 1.116 крест центр 4

Фото 1.116.1 тест инструкция

Теперь можно вставить в установку пусковой контейнер с ракетой. Перед этим необходимо убедиться, что индикатор влажности в заднем торце контейнера голубого или частично белого цвета. Если же он стал розовым – это значит, что ракета отсырела в процессе хранения и ей не стоит пользоваться.

Фото 1.117 индикатор

Фото 1.117.1 индикатор влажности

Фото 1.117.2 fm3-22-32

Далее необходимо снять защитную крышку в носовой части

Фото 1.118 крышка пускового 4

Она крепится специальным хомутом, который нужно раскрыть, перед тем как снять крышку

Фото 1.119 крышка пускового

Фото 1.120 крышка пускового 1

Фото 1.121 крышка пускового 2

Фото 1.122 крышка пускового 3

Но настоящие тоумэны могут снять крышку, даже не раскрывая хомута

Фото 1.122.1 крышка пускового сорвал

Теперь нужно не забыть снять защитный резиновый колпачок на контактах пускового контейнера.

Фото 1.123 колпачок 1

Фото 1.124 колпачок 2

Фото 1.125 колпачок 3

Фото 1.126 колпачок 4

Контейнер полностью готов к установке. Перед установкой контейнера пусковую трубу необходимо привести в положение «восемь градусов вниз».

Фото 1.127 носом вниз 1

И зафиксировать горизонтальный и вертикальный стопоры на траверсе, чтобы пусковая труба не крутилась в стороны и вверх-вниз в процессе заряжания контейнера с ракетой.

Фото 1.128 TM 9-1425-450-12 M220E4 26

Фото 1.128.0.0.1 стопор горизонтальный

Горизонтальный стопор.

Фото 1.128.0.1 стопор1

Фото 1.128.0.2 стопор2

Вертикальный стопор.

Пусковой контейнер следует повернуть контактами вверх, и поставить его торчащие по бокам рогульки в носовой части на направляющие желобки пусковой трубы.

Фото 1.128.1 загружает1

Фото 1.128.2 загружает

Фото 1.129 загрузка 1

После чего продвинуть его вперед до упора.

Фото 1.130 загрузка 2

Фото 1.131 загрузка 3

Фото 1.132 засунул

И опустить вниз, при этом проушины в средней части пускового контейнера должны зафиксироваться в направляющих на траверсе.

Фото 1.133 опустил

Далее следует закрыть верхнюю перемычку траверсы, на которой расположен разъем для подключения пускового контейнера.

Фото 1.134 перемычка 1

И опустить вниз рычаг замка перемычки.

Фото 1.135 перемычка 2

Фото 1.136 перемычка 3

Контейнер, со всеми его рогульками и проушинами, сделан так, что вставить его не той стороной или вверх ногами просто не получится. После заряжания пускового контейнера нужно не забыть освободить горизонтальный и вертикальный стопоры, чтобы установку можно было поворачивать вверх-вниз и в стороны и наводить на цель.

Непосредственно перед стрельбой нужно поднять вверх флажок предохранителя. По наставлениям это должен делать заряжающий,

Фото 1.137 флажок6

Фото 1.138 флажок7

но по сирийской практике, чаще всего его поднимает сам стрелок.

Фото 1.139 флажок

Фото 1.140 флажок1

Фото 1.141 флажок2

Фото 1.142 флажок3

Фото 1.143 флажок4

Фото 1.144 флажок5

Когда флажок предохранителя поднят, ракета подключена к электрической цепи пусковой установки и полностью готова к старту.

Теперь можно прицеливаться и стрелять. Сразу за резиновым наглазником есть кольцо для корректировки диоптрий под глаз наводчика.

Фото 1.144.1 Диоптрии

А правее визира прицела расположен индикатор влажности.

Фото 1.144.2 индикатор влажности прицел

Кроме проблем с электрической частью, влага в корпусе прицела может вызвать запотевание линз, что может помешать произвести точный выстрел. Для поглощения влаги в прицеле находится мешочек с влагопоглощающим составом. Если вокруг сектора 30 голубая кайма, значит состав в рабочем состоянии, если она розовая или белая, это значит, что влагопоглотитель насытился и его следует заменить.

Панорама в дневном прицеле выглядит достаточно просто – никаких значков или прицельных марок: просто крестик на все поле.

Фото 1.145 прицел

Фото 1.146 прицел1

Для удобства прицеливания можно включить подсветку прицельной марки. Переключатель подсветки находится с левой стороны, на дневном прицеле.

Фото 1.146.0.1 подсветка прицела

В теории, необходимость подсветки определяется условиями освещения цели. Если смотреть по сирийской практике, то ей пользуются примерно в половине случаев. Эти операторы предпочли ее включить.

Фото 1.146.0.2 подсветка вкл

Судя по расслабленным позам на заднем плане, стрелять пока никто не собирается.

Фото 1.146.0.3 подсветка вкл1

Фото 1.146.0.4 подсветка вкл2

Фото 1.146.0.5 подсветка вкл3

Фото 1.146.0.6 подсветка вкл4

Фото 1.146.0.7 подсветка вкл5

А вот эти – целились с выключенной подсветкой.

Фото 1.146.0.8 подсветка выкл

Фото 1.146.0.9 подсветка выкл1

Фото 1.146.0.10 подсветка выкл2

Фото 1.146.0.11 подсветка выкл3

Внимательные читатели «Муравьиной тропы» наверняка сразу узнали этого оператора?

Фото 1.146.0.12 подсветка выкл4 02-08-2016 Алеппо муравьед

Фото 1.146.0.13 подсветка выкл5

Совершенно не видно какой-либо корреляции с освещенностью. Впрочем, нельзя исключить того, что некоторые из операторов просто не знают о существовании данного переключателя и осуществляют прицеливание не обращая внимания на его положение.

Для стрельбы необходимо принять расслабленную комфортную позу, при этом правое плечо не должно опираться на пусковой контейнер. Слишком напряженная поза может привести к промаху при стрельбе. Ну а поскольку точного описания требуемой позы нет, то степень комфорта будет зависеть исключительно от фантазии оператора.

Кому-то достаточно простого строительного блока под задницу и под пусковую трубу.

Фото 1.146.1 устроился с комфортом

Для кого-то хочется, чтобы сидеть было помягче, этакий сирийский вариант принцессы на горошине.

Фото 1.146.2 устроился с комфортом1

А кто-то считает, что наоборот, помягче должно быть установке

Фото 1.146.3 устроился с комфортом2

Некоторые привыкли делать все только в позе горного орла.

Фото 1.146.4 устроился с комфортом3

А другие – только в окружении друзей с чайником матэ

Фото 1.146.5 устроился с комфортом4

Как говорится, у каждого додика - своя методика.

Чтобы навести на цель по горизонту необходимо поворачивать трубу двумя руками вправо-влево за две круглых ручки по обеим сторонам траверсы, аналогично тому, как поворачивается перископ на подводной лодке. Для наводки по вертикали эти же ручки нужно крутить (это можно делать как одной, так и двумя руками одновременно).

Фото 1.147 фронт

Фото 1.148 фронт1

Необходимо навести перекрестие на цель

Фото 1.149 прицел с танком

И можно стрелять! Спусковой курок расположен над правой поворотной ручкой и закрыт предохранительной крышкой. Чтобы произвести пуск, ее необходимо откинуть вверх и нажать курок.

Фото 1.150 курок

Фото 1.151 курок1