Культурно-исторические приобретения России за время СВО: Запорожская область

Эта статья — часть серии про историческое наследие вновь возвращённых регионов, будет дополняться по мере освобождения территорий.

Фотография памятника братьям Газдановым в с. Дзуарикау Республики Северной Осетии сделана Mad Maxwell.

Благодарю читателя за фотографии арки Победы и стелы Города Воинской Славы в Мелитополе.

Головная статья про освобождённое наследие

- Курская область (освобождённая после оккупации территория)

- Томская область (бонусная часть)

Природные достопримечательности

Исторические места и памятники

- Замок Попова в Васильевке

- Молочанск — город меннонитов

- Золотой гребень и серебряная чаша из кургана Солоха (Эрмитаж)

- Скелет ногайского слона (Зоологический музей Санкт-Петербурга) и памятник на месте находки в Приморске

- Юмористические памятники Бердянска

- Валы Захарьевской и Петровской крепостей Бердянского района и другие остатки Днепровской оборонительной линии 1770-х

- Арка освободителей в Мелитополе

- Опора немецкого моста через Днепр

- Спасо-Преображенский храм в Конских Раздорах

- Руины Крестовоздвиженского храма в Малой Белозёрке

- Руины меннонитской кирхи в Марьяновке

- Павел Судоплатов (Мелитополь)

- Григорий Чухрай (Мелитополь)

- Николай Антипенко (с. Октябрьское)

- Виктор Арнаутов (с. Успеньевка, ныне не существует)

- Нестор Махно (Гуляйполе)

- Исаак Бродский (с. Софиевка)

- Полина Осипенко (с. Осипенко)

- Прочие

Сомнительные и недостойные Запорожской области

Природные достопримечательности

Каменная могила

Рядом с Мелитополем есть Каменная могила – остатки отмели бывшего Сарматского моря, в которых древние люди оставили множество наскальных надписей. Предположительно служило святилищем. Датировка этих изображений, как и вопрос о создавшей их культуре, до сих пор остаётся нерешённой научной проблемой. Каменная могила была кандидатом на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на Украине с 2006 года.

Исторические места и памятники

Замок Попова в Васильевке

В конце XVIII века доверенное лицо Григория Потёмкина, дворянин Василий Степанович Попов, переехал в Таврическую губернию основать поселение, которое впоследствии станет городом Васильевкой. Его внук, Василий Павлович, построил в 1864–1884 кирпичный дворец в стиле неоготики. Одним из архитекторов выступил Леонтий Бенуа. К сожалению, время, Гражданская и Великая Отечественная войны не пощадили сам дворец, стены и четыре из пяти башен, остатки которых были впоследствии растащены на стройматериалы местными жителями, но даже нуждающиеся в реставрации три флигеля являются одними из самых красивых сооружений всей Запорожской области.

Ниже приведены макет поместья, как оно выглядело во времена расцвета, спутниковое изображение современного состояния поместья (руины в центре не имеют отношения к замку, это недостроенное в современности здание) и фотография одного из сохранившихся флигелей, северо-западного.

Молочанск — город меннонитов

Молочанск, город недалеко от Мелитополя, до Первой Мировой был поселением немцев-меннонитов (гонимых протестантов) под названием Гальбштадт. Нынешнее название, принятое в разгар борьбы с немецкой топонимикой в 1915 году – по реке Молочной, на которой расположен и сам Мелитополь, чьё название, как известно, в переводе с греческого означает «медовый город». Берега у этой Молочной реки, может, и не кисельные, зато «медовые».

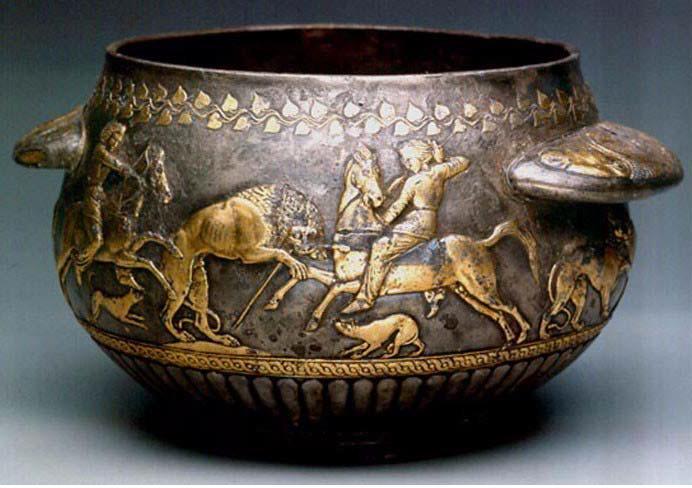

Золотой гребень и серебряная чаша из кургана Солоха (Эрмитаж)

Золотой гребень из кургана Солоха найден в 1913 году в скифском захоронении недалеко от города Каменки-Днепровской нынешней Запорожской области и хранится в Эрмитаже. Считается, что произведение искусства создал греческий мастер, хорошо знакомый с сюжетами скифского народа. Помимо золотого гребня, в Эрмитаже хранится также серебряная чаша со сценами охоты из того же захоронения. Курган сохранился и поныне со вторым названием — Могила Знаменская.

Гребень из кургана Солоха попал на герб Каменско-Днепровского района Запорожской области — и при Украине, и в России.

Малые достопримечательности

Скелет ногайского слона (Зоологический музей Санкт-Петербурга) и памятник на месте находки в Приморске

В июне 1941 года за десять дней до начала Великой Отечественной войны на береговом обрыве Азовского моря возле пгт Ногайска (ныне г. Приморск) тракторист Семён Иванович Сирица обнаружил полный скелет южного мамонта. Бердянский палеонтолог Георгий Манохин верно определил вид животного, палеонтологи СССР подтвердили эти выводы, но извлечь скелет до оккупации Бердянска не удалось. Оставшийся в немецкой оккупации Бердянский палеонтолог Георгий Манохин счёл, что шторма могут уничтожить хрупкие останки, и обратился за помощью к немцам по их извлечению, после чего скелет был перевезён в Берлин, где Манохин опубликовал статью о находке в немецком палеонтологическом журнале Третьего Рейха. После войны за коллаборационизм Георгий Манохин арестован и приговорён к заключению, где и умер. Ящики с костями перевезли по ошибке в Эрмитаж, а затем сделали частью постоянной экспозиции в Зоологическом музее Ленинграда. На тот момент это был единственный полный скелет южного слона в мире, и поныне он остаётся крупнейшим экземпляром.

В 2021 году на месте находки поставлен памятник в виде черепа мамонта и двух его бивней, торчащих из земли (место на карте LostArmour).

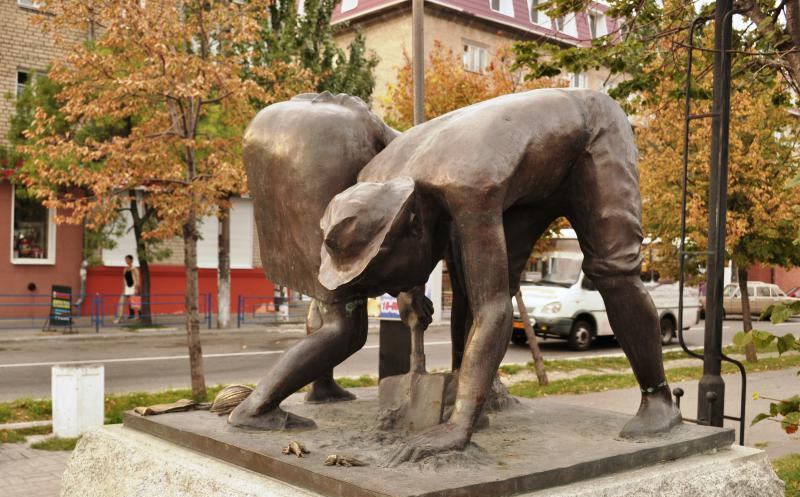

Юмористические памятники Бердянска

В портовом Бердянске в 2000-е годы установлено несколько забавных памятников. Среди них — «Жаба давит» (стоящая на четырёх человеческих головах жаба), «Памятник комару-звонцу» в камышах, «Памятник труженикам земли» (изображающий согнувшихся собирающих урожай дачникам, к подножию местные часто приносят не цветы, а овощи и фрукты) и даже «Грабли «Бердянский успех» 2008–2010 гг. Действующая модель в назидание потомкам». Последний памятник представляет собой грабли, причём изначально ручка зафиксирована не была, позволяя встать на них и поднять на половину пути до лба. Часть скульптур отлита на местном бердянском заводе «Южгидромаш».

Валы Захарьевской и Петровской крепостей Бердянского района и другие остатки Днепровской оборонительной линии 1770-х

Рядом с селом Калайтановка, севернее трассы Мелитополь-Мариуполь вдоль дороги на север от села Червоного Поля (место на карте LostArmour) и в селе Новопетровка у устья реки Берды чуть восточнее Бердянска (место на карте LostArmour) в Бердянском районе сохранились остатки валов Захарьевской и Петровской крепостей Днепровской оборонительной линии. Они очерчивали границу России в причерноморских степях, определённую Белградским мирным договором 1739 года, завершившим Русско-турецкую войну 1735–1739, и тянулись от нынешнего г. Запорожья до Азовского моря в устье реки Берды, построены. Крепости (формата крепостей-звёзд или укреплений бастионной системы) построены в годы Русско-турецкой войны 1768–1774.

В 1782 году свергнутый в ходе мятежа в Крымском ханстве хан Шагин-Гирей переплыл Азовское море и прибыл для переговоров в Петровскую крепость. Новый хан, брат Шагин-Гирея Бахадыр Герай, обратился за помощью к Османской империи, Екатерина Великая поручила отправить на подавление восстания войска, которые успешно справились с задачей, вернув Шагин-Гирею престол. Однако своими казнями мятежников он настроил против себя местное население ещё больше, чем ранее, и для наведения покоя в этом крае и прекращения родоплеменной резни, а также получения стратегического плацдарма в Чёрном Море, русские войска практически бескровно и при поддержке татарских родов, кому были предоставлены дворянские права, присоединили Крым в 1783 году.

С утратой военного значения всей Днепровской оборонительной линии уже с присоединением Крыма крепости были исключены из списка действующих и, очевидно, со временем разобраны на строительные материалы.

Всего существовавало 7 крепостей Днепровской оборонительной линии, от них остались в лучшем случае валы и/или рвы. Среди 5 крепостей, имевших строения внутри (кроме Александровской и Григорьевской), ни одна их не сохранила.

Первые 2 не находятся на данный момент под контролем России:

- Александровская крепость, расположенная в черте г. Запорожья (место на карте LostArmour), утрачена полностью, её следы прослеживаются лишь в археологических раскопках.

- Никитинская крепость (место на карте LostArmour) сохранилась лучше всего из крепостей Днепровской оборонительной линии: видны валы и (у единственной из списка) остатки фундаментов строений внутри крепости.

Остальные 5 находятся под контролем России:

- Григорьевская крепость — полностью утрачена и не имеет однозначной локализации. По первой версии, поддерживаемой картой Шуберта 1860 года с объектом «бывшее Новогеоргиевское укрепление», она находилась к западу от с. Богатого Пологовского района (приблизительное место на карте LostArmour). По другой, земляной вал севернее с. Новопокровки Ореховского района (место на карте LostArmour) мог принадлежать крепости, но вероятно также строительство вала значительно позднее для предотвращения подтопления земель. Есть третья версия, приводимая О. В. Тубольцевым в статье «Втрачені фортеці Дніпровської Лінії» (2015) со ссылкой на записи учителя белогорской школы Ивана Завалича от 1966 года о свидетельствах старожилов, показывающих, что в 1950-е — 1960-е остатки валов крепости между Луговским и Новокарловкой сровняли с землёй местные крестьяне, поскольку они мешали распашке земель. Насколько известно, археологических подтверждений какой-либо из версий на данный момент не существует.

- Валы Кирилловской крепости в с. Семёновке Пологовского района (место на карте LostArmour) сохранились фрагментарно.

- Алексеевская крепость возле с. Белоцерковка Бердянского района (место на карте LostArmour) сохранилась хуже Петровской и Захарьевской, видны очертания валов.

- Остатки Захарьевской крепости (место на карте LostArmour) находятся на открытой местности и лучше выражены на космических изображениях, но сохранились хуже Петровской крепости.

- Валы Петровской крепости (место на карте LostArmour) хорошо выражены на местности, но из-за расположения села Новопетровки прямо на остатках крепости их трудно опознать с земли, они едва различимы и на спутниковых изображениях.

Ниже приведены валы Захарьевской крепости как наиболее сохранной из всех пятерых на этой оборонительной линии, находящихся под контролем России, а также схема, спутниковое изображение и фотография одного из валов Петровской крепости с земли, как обладающей наиболее сложной формой среди всех пятерых.

Арка освободителей в Мелитополе

В центре Мелитополя находится парк Славы и архитектурная достопримечательность — арка освободителей в память об освобождении города 23 октября 1943 года в ходе Великой Отечественной войны. После освобождения вместе со званием Города воинской славы Мелитополь получил и типовую стелу в память о событиях Великой Отечественной.

Опора немецкого моста через Днепр

Опора немецкого моста через Днепр — остатки моста, построенного немецкими оккупантами через Днепр из Каменки-Днепровской в Никополь в 1943 году при использовании принудительного труда местных жителей. Мост проходил над тогда нешироким руслом реки, а над плавнями Великого Луга (позднее затопленного водами Каховского водохранилища) переправа обеспечивалась понтонами. В 1952 году в связи с постройкой Каховской ГЭС и затопления дна Каховского водохранилища мост был уничтожен вместе с опорами, но одну на мелководье близ города Каменки-Днепровской оставили. Теперь на ней часто сидят птицы.

Спасо-Преображенский храм в Конских Раздорах

Юго-восточнее г. Поло́г в селе с названием Конские Раздоры находится освящённый в 1898 году Спасо-Преображенский храм. Строение типичное для храмов конца XIX века, но более массивное из-за массивных четырёхколонных портиков и постройки на вершине самого высокого холма в округе.

Церковь расположена на месте сгоревшей в конце XIX века деревянной церкви, а та являлась перестроенной в 1824 году деревянной церковью 1796 года постройки. Сами Конские Раздоры стали первым поселением, основанным в Пологовском районе — возникло в 1771 году одновременно со строительством Днепровской укрепленной линии. Слобода называлась изначально Конская, но среди местных бытовало название Раздоры, поскольку село раскинулось по берегам рек Мокрой Конской и Сухой Конской. В XIX году село получило нынешнее название — Конские Раздоры. До 1923 года являлось центром Конско-Раздорской волости.

Руины Крестовоздвиженской церкви в Малой Белозёрке

К югу от Днепрорудного в селе Малая Белозёрка Васильевского района расположены руины Крестовоздвиженской церкви 1855 года постройки (на карте LostArmour), архитектурно почти идентичная Спасо-Преображенскому храму в Конских Раздорах, но в значительно худшем состоянии из-за длительного простоя после закрытия в 1930-х годах.

Руины меннонитской кирхи в Марьяновке

В селе Марьяновке Куйбышевского района (по трассе Каменка — Розовка, следующее село после Вершины) в северо-восточной части села находятся руины немецкой меннонитской кирхи 1875 года постройки (на карте LostArmour).

Село основано в 1823 году переселенцами из района Данцига (ныне Гданьск, Польша) как немецкая колония Готланд и носило это имя до 1918. В годы советской области неиспользуемое здание в конце концов пришло в запустение, а крыша разобрана мародёрами. В последние десятилетия сохранялись только фрагментарные росписи по штукатурке на стенах внутри. Нынешнее их состояние неизвестно.

Малые родины

На вновь освобождённых землях находятся малые родины известных людей, в частности, следующих:

- Павел Судоплатов (г. Мелитополь);

- Григорий Чухрай (г. Мелитополь);

- Николая Антипенко (с. Нижний Куркулак, позднее Жовтневое и при майданном режиме Покровское, ныне с. Октябрьское Токмакского района);

- Виктор Арнаутов (указано с. Успеньевка Таврической губернии на территории нынешнего Токмакского района, вероятно, ныне не существует);

- Нестор Махно (г. Гуляйполе);

- Исаак Бродский (с. Софиевка Бердянского района);

- Полина Осипенко (с. Новоспасовка, ныне с. Осипенко Бердянского района).

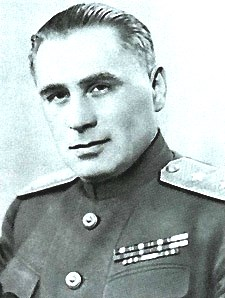

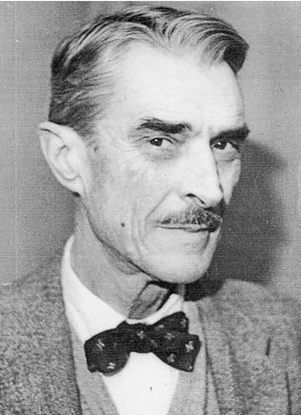

Павел Судоплатов (Мелитополь)

Павел Анатольевич Судоплатов выступил в Роттердаме в 1938 году ликвидатором Евгена Коновальца — руководителя ОУН, предшествующего Бандере. Операция прошла безупречно: Судоплатов вошёл в доверие к националисту под легендой активиста ОУН, подарил ему под видом коробки конфет взрывчатку, которая взорвалась у Коновальца в руках, успешно скрылся и оставил Советский Союз вне подозрений насчёт организации убийства. Ликвидация Коновальца была ответом на теракты украинских националистов, в ходе одного из которых в 1933 погиб секретарь Консульства СССР во Львове Андрей Майлов. В годы Великой Отечественной руководил деятельностью партизанского отряда Дмитрия Николаевича Медведева, организовывал диверсионную деятельность против немцев на Кавказе и радиоигру против них.

После смерти Сталина по обвинению в организации «бессудных расправ над советскими гражданами» в конце 1940-х (теми, кого сочли предположительными агентами американского влияния или связанных с украинскими националистами) и ввиду связей с Берией арестован в 1953 году и приговорён к 15 годам заключения с лишением всех наград. В тюрьме перенёс три инфаркта, лишился зрения на один глаз, освобождён в 1968 по отбытии срока. Полностью реабилитирован в 1992 году, после чего выпустил книгу мемуаров о своих операциях, откуда общественности впервые стало известно его участие в операциях вроде ликвидации Коновальца (до этого практически вся деятельность Судоплатова была секретной).

После освобождения родного Мелитополя в его честь названа улица.

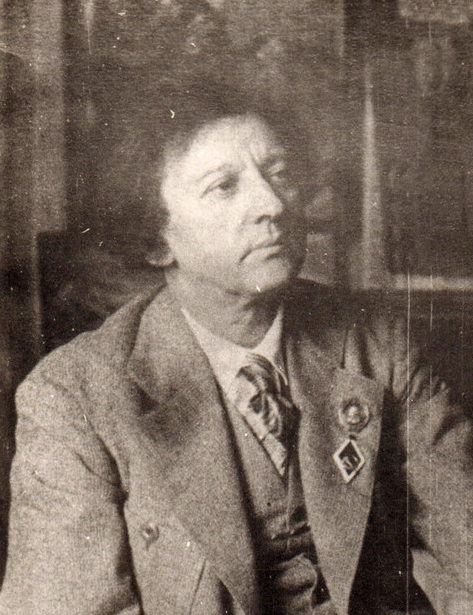

Григорий Чухрай (Мелитополь)

Григорий Наумович Чухрай служил в Великую Отечественную в роте связи воздушно-десантных частей. Был четырежды ранен, получил Орден Красной Звезды за успешно проведённую разведку в тылу врага в Черкасской области и Орден Отечественной войны II степени за то, что пленил вражеского солдата и уничтожил из трофейного пулемёта шестерых вражеских солдат.

После войны выступил режиссёром нескольких фильмов, среди которых наиболее примечательны биографический «Адмирал Ушаков» 1953 года и особенно «Баллада о солдате» 1959 года, классика советского кино о войне хрущёвского времени, получивший большую славу также за рубежом с номинацией на «Оскар». Фильм повествует о нескольких днях из жизни русского бойца, подбившего из противотанкового ружья два немецких танка, получившего в честь этого отпуск и путешествующего в родную деревню повидаться с матерью, при этом в самом начале фильма говорится, что солдат погиб на войне и похоронен в чужой стране. Примечательно решение режиссёра, несмотря на наличие у киностудии исторически аутентичной формы красноармейца начала войны, сознательно одеть бойца на экране именно в форму с погонами: «Снимая картину для советского зрителя, я втайне надеялся, что её увидят и за рубежом, в странах, через которые наша армия гнала фашистскую нечисть. А вдруг люди, видевшие советских бойцов уже в новой форме, заметив на форме героя петлицы, не смогут совместить эти два образа? Нет, скажут, нас освобождали не эти… Вот почему мы одели Алёшу в форму конца войны».

Ещё один знаковый психологический фильм Чухрая — «Трясина» 1977 года, где уже потерявшая на Великой Отечественной войне мужа и старшего сына мать (её играет уроженка Константиновки ДНР Нонна Мордюкова), спасая уцелевшего младшего сына (он тоже должен был отправиться на фронт, но поезд разбомбили), решила спрятать на чердаке дома, чем по сути разрушила жизнь сразу троих людей: сама мать превратилась в скрытную и подавляемую муками совести женщину, вынужденную даже прогнать своего старшего сына Степана, когда тот обнаружился живым и явился домой (в результате ушёл в другой дом), и в конце концов умерла, а младший постепенно потерял моральный и даже человеческий облик, по окончании войны весь обросший наконец вышел на улицу и умолял арестовать его за дезертирство, но в связи с амнистией милиционер не захотел это сделать и лишь потребовал уйти с глаз долой, в конце просто оставив его одного. Сюжет фильма имеет сходство с повестью Валентина Распутина «Живи и помни» 1974 года, хотя о знакомстве с ним Чухрая неизвестно, вероятно случайное совпадение.

Николай Антипенко (с. Октябрьское)

Николай Александрович Антипенко участвовал в Гражданской войне, в Великую Отечественную был интендантом и начальником управления тыла. Его деятельность по обеспечению войск и подготовке к освободительным операциям 1942–1944 годов высоко оценили в своих мемуарах Жуков и Рокоссовский. Член коллектива разработки труда «Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Оставил книгу собственных воспоминаний «На главном направлении» (предисловие к которому составил Жуков, до своей смерти остававшийся другом Антипенко), а также «Рядом с Г. К. Жуковым и К. К. Рокоссовским» как книгу воспоминаний о двух маршалах.

Виктор Арнаутов (с. Успеньевка, ныне не существует)

В сети местом рождения Виктора Михайловича Арнаутова указано с. Успеньевка Таврической губернии, с уточнением, что речь о землях нынешнего Токмакского района, который полностью находится под контролем России. На одном сайте указано альтернативное название села «Успенницы». Однако найти на старинных картах такой н.п. автору статьи (Mad Maxwell) пока не удалось, поэтому Виктор Михайлович помещается в статью предположительно.

Юность провёл в Мариуполе, где учился живописи. В Первой Мировой войне воевал кавалеристом, награждён Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой ветвью за то, что в боях у эстонской мызы Вальденроде вывел отряд из окружения и присоединился к своим. В 1918 присоединился к армии Колчака, а в 1920 с её поражением эмигрировал в Харбин, а затем в 1925 году в США. Там принял участие в создании многочисленных фресок и росписей зданий, в частности, Колледжа Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско.

Виктор Михайлович впоследствии смягчил свои взгляды касаемо советской власти, в частности, в 1938 присоединился к Коммунистической партии США, в годы войны возглавлял Русско-американское общество по помощи России. В 1961 году совершил поездку в СССР, а в 1963 вернулся в Жданов (Мариуполь), где оформил ряд панно и росписей местных достопримечательностей, среди которых была мозаика в аэропорте Мариуполя. Умер в 1979 году.

Нестор Махно (Гуляйполе)

Выходец из семьи государственных крестьян Нестор Иванович Махно уже в 17 лет вступил в местную «Крестьянскую группу анархо-коммунистов». Их идеологией было самоуправление, ликвидация власти как «прослойки паразитов», устранение иерархии в обществе и свободный доступ всех его участников ко всем благам. В 1908 году Махно был арестован за убийство чиновника военной управы Гуляйполя, приговорён к смертной казни, заменённой пожизненной каторгой. В тюрьме познакомился с Котовским и Аршиновым, которые повлияли на его образование и убеждения. Амнистирован после Февральской революции, вернулся в Гуляйполе, где стал комиссаром Гуляйпольского района и в сентябре 1917 конфисковал собственность помещиков и раздал крестьянам. В свете гражданской войны махновцы начали борьбу с УНР Петлюры, которая сменилась на Украинскую Державу на штыках австрийцев и немцев. В апреле 1918 года, учитывая недавно заключённый большевиками Брест-Литовский договор, заключил с красными соглашение о поставках оружия с целью борьбы против оккупантов. Махно помогало открытое восстановление Скоропадским власти помещиков, что вызывало ненависть среди рабочего класса и способствовало присоединению целых сёл к махновцам (называвших себя революционными повстанцами). Тактика внезапных нападений кавалерии Махно с использованием тачанок с пулемётами оказалась успешной против вражеских отрядов, и под властью махновцев оказалась значительная часть нынешних Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской областей и ДНР. После отступления немцев в ноябре 1918 года борьба продолжилась с деникинцами, махновцы в феврале 1919 года официально вошли в РККА, сохраняя организацию и знамёна. Самыми крупными победами стало взятие Екатеринослава (ныне Днепропетровск) в декабре 1918, также Мариуполя в марте 1919. Вследствие идеологических разногласий с большевиками, стремившимся установить твёрдое государство, в 1920 году советское государство объявило махновцам войну, которая закончилась летом 1921 года прижатием остатков сил к румынской границе, через которую анархист покинул УССР.

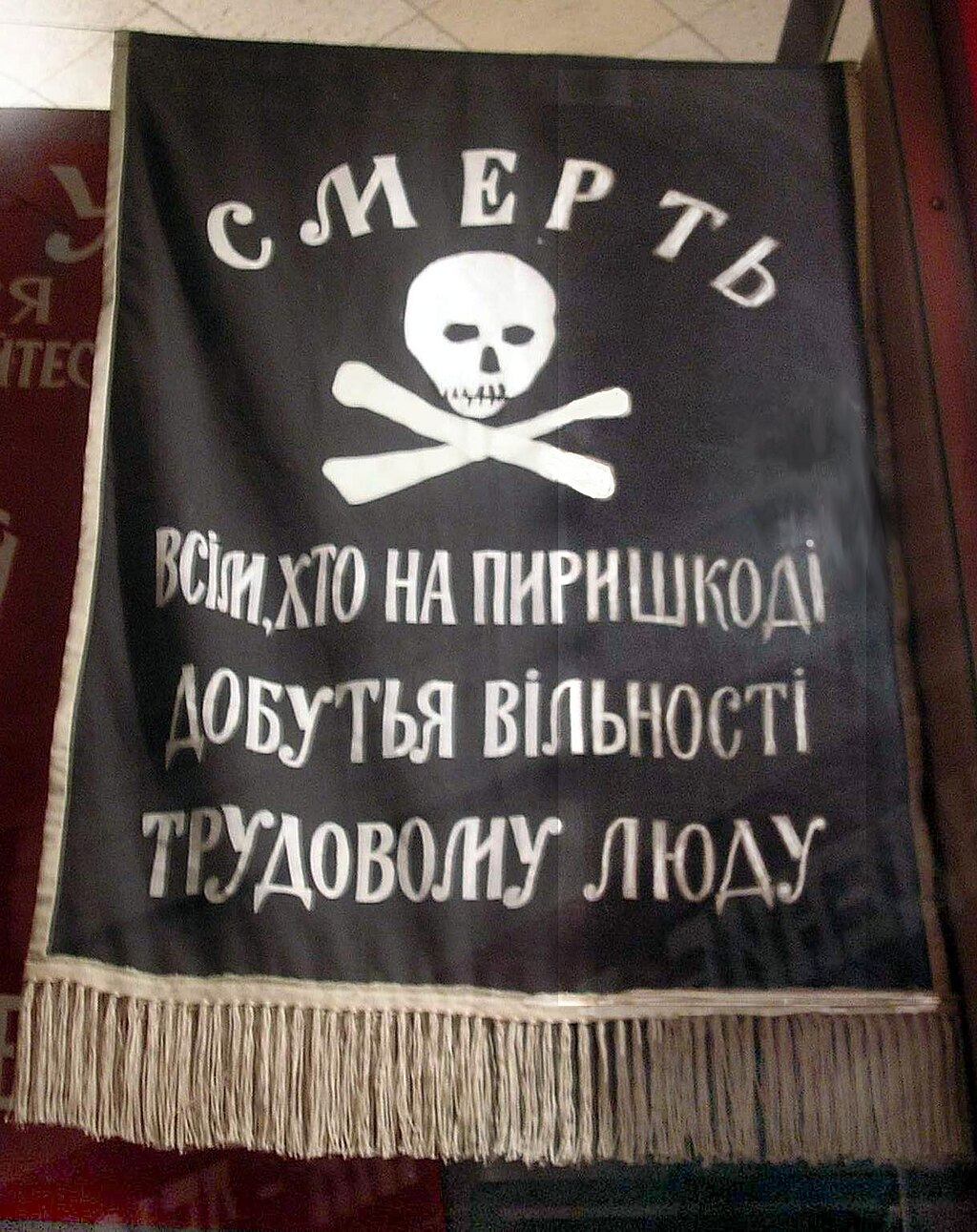

Распространённый образ якобы махновского знамени с черепом и надписью «Смерть всім, хто на пиришкоді добутья вільності трудовому люду» («Смерть всем, кто препятствует добыче свободы рабочему народу») самим Махно в 1927 году описывался как не имеющий отношения к его движению. По более достоверным исторически свидетельствам очевидцев, настоящее чёрное знамя махновцев носило русскоязычную надпись: «Власть рождает паразитов. Да здравствует анархия!»

Махно не владел украинским языком (его родным был суржик) и в воспоминаниях открыто писал, что требования служащих гетманата обращаться к ним только на украинском, с которым он однажды столкнулся при поездке из Москвы в Харьков — «требование фиктивных украинцев, которые народились из-под грубого сапога немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон», и указывал подобную языковую политику как противоречащую идее свободы трудового народа украинских земель.

Нестор Махно среди прочего писал стихи. Среди его самостоятельных сочинений наиболее примечательно «Проклинайте меня, проклинайте», где он в стихотворной форме уже после поражения и бегства за границу разъясняет свои идеалы. А к казацкой песне «Любо, братцы, любо» он придумал новый куплет:

«Кинулась тачанка полем на Воронеж,

Падали под пулями, как спелая рожь.

Сзади у тачанки надпись „Хрен догонишь!“

Спереди тачанки надпись "„Живым не уйдешь!“»

Судьба у семьи Махно была трагической. Сам Нестор Иванович рос без отца, умершего на следующий год после рождения сына. Все четверо его братьев не пережили Гражданскую войну — один погиб на полях Первой Мировой, второго убили петлюровцы, третьего белые, четвёртого красные. Жена Галина Кузьменко и дочь Елена Михненко уже умершего за десять лет до того Махно в 1945 году арестованы советскими властями в Берлине, мать за участие в движении Махно и «контрреволюционной деятельности» приговорена к 8 годам ИТЛ, дочь сослана в казахский Джамбул, где по отбытии срока с ней воссоединилась мать. Дочь осознанно решила не заводить своих детей, опасаясь, что имя деда испортит жизнь и им. В годы Перестройки в 1990 Елена Михненко реабилитирована, умерла в Казахстане в 1993.

В советском кинематографе Махно появлялся не раз (например, в фильме «Александр Пархоменко» 1942 года режиссёра Леонида Лукова в исполнении Бориса Чиркова), но, как правило, образ был исключительно отрицательным вплоть до гротеска. В память о Махно и его идеях борьбы с помещиками-угнетателями в его родном Гуляйполе установлен памятник.

Исаак Бродский (с. Софиевка)

Исаак Израилевич Бродский окончил городское училище в Бердянске, затем учился живописи в Одессе и Петербурге, в частности, пять лет был учеником Ильи Репина. До революции писал пейзажи, но в 1917 году перешёл к портретам известных людей, начав с Керенского, впоследствии создав множество монументальных просоветских произведений, в частности, «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде» (1920–1924), «В. И. Ленин в Смольном» (1930), известный портрет Сталина 1928 года (приведён ниже). Стал одним из основоположников жанра соцреализма в живописи. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1932).

В Санкт-Петербурге находится Музей-квартира И. И. Бродского (не путать с петербургским Музеем-квартирой И. А. Бродского, поэта и Нобелевского лауреата) в доме, где он жил, с авторским собранием работ его учителя Репина, также Кустодиева, Серова, Малявина. Имя Бродского носит основанный им в 1930 году Бердянский художественный музей, куда сам художник передавал картины из своего собрания.

Полина Осипенко (с. Осипенко)

Полина Денисовна Осипенко была лётчицей-первопроходцем, установившей несколько мировых рекордов женских полётов. В частности, возглавила беспересадочный полёт Севастополь — Архангельск, участвовала в женском перелёте Москва — Комсомольск-на-Амуре, и, несмотря на возникшую сложность ориентирования на местности, аварии и жёсткой посадки самолёта, выжила с остальными участниками полёта и установила рекорд по дальности женского полёта. Одной из первых женщин удостоена звания Героя Советского Союза. Погибла в авиакатастрофе в ходе испытания. В её память с 1939 по 1958 город Бердянск носил имя Осипенко, переименована в её честь и малая родина.

Прочие

Менее известны в наше время, однако заслуживает отдельного упоминания ряд других уроженцев вновь освобождённых территорий:

- с. Скельки Васильевского района: один из первых закрепивших Красное Знамя на колонне Рейхстага Пётр Щербина.

- с. Дмитровка Приазовского района: дважды Герой Советского Союза, оставшийся в 1943 в результате ранения без обеих рук, но продолживший командовать генерал Василий Петров (с. Дмитровка Приазовского района)

- г. Бердянск: начальник в 1931–1936 Конструкторского бюро танкостроения Харьковского паровозостроительного завода им. Коминтерна (ныне Харьковское конструкторское бюро им. Морозова), один из заложивших основы конструкции танка Т-34 Афанасий Фирсов, актёр эпизодов в фильме «Чапаев», исполнитель роли главного героя в фильме «Путь корабля» и фронтовик Виктор Яблонский, художник-соцреалист Пётр Белоусов, сценарист фильма «Москва — Кассиопея» 1974 года Авенир Зак, второй режиссёр фильма «Тот самый Мюнхгаузен» 1980 года Леонид Черток.

- пгт Черниговка Черниговского района: младшая сержант дорожных войск, регулировщица у Бранденбургских ворот в 1945 году, попавшая на фотографию Льва Рюмина (всего военные корреспонденты сделали несколько снимков разных регулировщиц) Лидия Овчаренко.

- г. Токмак: основатель запорожского КБ «Прогресс», главный конструктор авиадвигателя М-89 самолёта Су-2 периода Великой Отечественной, руководитель работ по созданию двигателей самолётов и вертолётов, включая Ан-12, Ан-24, Бе-12, Ил-18, Ту-95, Ту-114, Ми-8, Герой Социалистического Труда Александр Ивченко.

- г. Гуляйполе: Леонид Юхвид, выступивший автором либретто «Свадьбы в Малиновке», а потом и сценаристом одноименного фильма.

- с. Марфополь Гуляйпольского района: один из ведущих руководителей махновцев, участвовавший в переправе РККА через Сиваш в Крым и действиях против Врангеля Семён Каретников.

Следует отметить путешественника Фёдора Конюхова (с. Чкалово Приазовского района), к которому автор статьи не сформировал однозначного отношения.

Ряд знаменитостей прожили в этих краях много лет и связали с ними часть своей биографии, часто не теряли с ними связь, не являясь при этом их уроженцами: помимо перечисленных выше, можно отметить актрису фильма «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную (Мелитополь) и советского композитора, одного из прототипов крокодила Гены Яна Френкеля (Пологи).

Хасанбек Асахметович Газданов был седьмым и последним из братьев Газдановых из села Дзуарикау нынешней Северной Осетии, погибших в боях Великой Отечественной; Хасанбек Асахметович пропал без вести у с. Тимошовка Михайловского района. В родном селе братьев им установлен памятник, часто называемый «Семь журавлей».

Есть захоронения других известных людей, в частности, командира первого Мариупольского ударного советского батальона, подчинённого Махно героя Гражданской войны Кузьмы Апатова (с. Работино Токмакского района, родился в г. Карачеве ныне Брянской области).

Сомнительные и недостойные Запорожской области

В разговоре о героях того или иного региона сложно умолчать о ряде личностей, либо значительно прославившихся в своё время, но сомнительно или одиозно, либо чьи последующие поступки обнулили прошлые их иногда великие заслуги. Разговор будет в том числе об уроженцах либо тружениках ещё не освобождённых частей Запорожской области.

Виктор Николаевич Андриенко (Запорожье) всесоюзно прославился в 1986–1988, озвучив в мультфильме Черкасского «Остров сокровищ» Билли Бонса и капитана Смоллетта, переозвучил за Джигарханяна одну из реплик в фильме, в записи которой обнаружился брак (диалог Трелони и Сильвера в таверне), а также сыграв одного из пиратов «в живых» вставках. До этого он озвучивал в «Айболите» той же студии «Киевнаучфильм» Крокодила. К роли Смоллетта он вернулся и в видеоигре «Остров сокровищ» 2005 года, позднее запомнился также ролью Мюллера (пародия на исполнение роли Броневым) в комедийном скетче «Раскрашенный Штирлиц» от «Большой разницы». В качестве пародиста либо каскадёра приложил руку к ещё нескольким десяткам фильмов и телешоу. С началом СВО несколько месяцев воздерживался от политических комментариев, но потом высказался против России, в частности, обвиняя её в украинской провокации в Буче и говоря, что «для нормализации отношений с Россией там должно вырасти другое поколение».

Дмитрий Иванович Донцов (Мелитополь) был видным теоретиком украинского национализма начала XX века. Первоначально участвовал в подпольной борьбе против царского режима в рядах социал-демократов, позднее к 1910-м его взгляды приняли антироссийскую направленность, в 1913 на украинском съезде во Львове выступил с воззванием в будущей войне поддержать Германию и Австро-Венгрию против России. Донцов заявлял, в частности: «Австро-Венгрия стоит перед дилеммой: или разделить судьбу Турции, или стать орудием новой революции новых народов Восточной Европы… Актуален не лозунг самостоятельности. Актуальным, более реальным и быстрее достижимым является лозунг отделения от России, уничтожения всякого объединения с нею, — политический сепаратизм».

При этом будущий глава Советской России и Советского Союза Ленин горячо поддержал высказанные на этом съезде сепаратистские идеи Донцова и его критику «москвофильства», созвучную его теории о «великорусском шовинизме»: «Эта статья — настоящая шовинистическая травля украинцев за «сепаратизм». <...> Г-н Мих. Могилянский потерял настолько чутье азбучного политического приличия, что он бросает против Донцова и против всего съезда украинских студентов грубые, бранные слова из лексикона черносотенцев, превосходно зная, насколько невозможно для его противников опровержение взглядов „Речи“, выступление перед русской аудиторией на той же трибуне, столь же решительное, открытое, свободное. Марксисты никогда не дадут закружить себе голову национальным лозунгом — всё равно, великорусским, польским, еврейским, украинским или иным. Но марксисты не забывают также азбучной обязанности всякого демократа бороться против всякой травли какой бы то ни было нации за „сепаратизм“, бороться за признание полного и безоговорочного равноправия наций и права их на самоопределение. Можно и должно спорить с национал-социалами вроде Донцова, но подлая травля за „сепаратизм“, травля людей, не могущих защищаться, есть предел бесстыдства наших кадетов». («Кадеты об украинском вопросе». Опубл.: Газета «Рабочая Правда», № 3, 16 июля 1913 г.. Цит. по: Ленин В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. / В. И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — 5-е изд. — М.: Гос. изд-во полит. лит., 1973)

Впоследствии Донцов поддерживал информационно войну Германии против России в ходе Первой Мировой войне, участвовал в составе петлюровской УНР. Комплиментарно относился к идеям Муссолини, поддержал приход ко власти в Германии нацистской НСДАП. В конце войны через Францию выехал и осел на территории Канады, выдан Советскому Союзу не был, несмотря на поступающие запросы. Умер в Монреале в 1973.

После переворота 2014 года новая власть пыталась насаждать в Мелитополе память о Донцове: переименовала улицу в его честь, установила памятную доску. В 2022 году после освобождения Россией города от киевского режима улицу Дмитрия Донцова переименовали в улицу Павла Судоплатова, а доску демонтировали.

Хельмут Оберландер (Молочанск) — украинский коллаборационист из меннонитского поселения, с приходом немцев служивший переводчиком в Вермахте, а потом принимавший участие в уничтожении евреев и цыган награждённый Железным крестом II степени. Сбежав в американскую зону оккупации, он иммигрировал в Канаду в 1954 и получил гражданство в 1960, скрыв факт службы в Айнзатцгруппе. В 1995 году, когда правительство Канады узнало об умолчании этого факта при получении гражданства, начался крайне неспешный суд: двадцать два года с перерывами до 2017 года доказывали его вину, лишив в конце концов его гражданства, и ещё четыре ему позволяли подавать апелляцию по вопросу его депортации, отчего в 2021 году через двадцать шесть лет после начала разбирательств Хельмут умер своей смертью. Дело Оберландера вместе с прочими эпизодами вроде чествования в парламенте ССовца Ярослава Гуньки, укрытия персонажей вроде Дмитрия Донцова легло чёрным пятном на репутацию Канады, создав ей ореол «приюта для нацистских преступников».

Марк Даниилович Безручко (Токмак) воевал в Первой Мировой в Восточно-Прусской операции 1914 года. После 1918 года перешёл на сторону УНР, его подразделения участвовали в советско-польской войне на стороне Польши. После поражения УНР в 1920 году в 1921 году был её военным министром в изгнании, впоследствии участвовал в работе УНР в изгнании. Погиб в Варшаве в феврале 1944 года при невыясненных обстоятельствах.

Владимир Анатольевич Ходов (Бердянск) — один из команидров террористов в ходе захвата заложников в Беслане в 2004 году, единственный известный уроженец УССР среди бесланских террористов. За семь лет до этого перешёл в ваххабитский ислам. Среди террористов в школе №1 отличился особой жестокостью над женщинами и детьми, заставляя часами сидеть в неудобной позе, бил детей-заложников, которые пытались осторожно размяться или пойти в туалет, запрещал пить из умывальников, в переговорах по телефону со своей матерью наотрез отказался слушать её просьбы отпустить заложников и потребовал больше ему не звонить. Убит 3 сентября 2004 в ходе штурма.

Прочее

Упоминания Запорожской области в произведениях искусства

Ряд местных объектов появлялся в произведениях искусства.

В сборнике очерков не поддержавшего Октябрьскую революцию Аркадия Аверченко «Двенадцать портретов» (1922) в рассказе «Керенский (Третий портрет)» сатирически описывается абсурдно медленная поездка Керенского из Севастополя в Москву по железной дороге, в том числе с остановкой в Мелитополе, где он описывает эту длящующую уже третий день поездку как необычайно быструю и записывает это в достижения по искоренению разрухи большевиками.

На нескольких музыкальных сервисах в анонимной компиляции Clubbo Sampler Vol. 2 (2005) есть загадочная запись под названием Symon Drushevsky — Field Recording of Konservnaya Banka Contest (1919 field recording from Berdyansk, Ukraine), представленная как полевая запись некоего Симона Друшевского исполнения мелодии на струнном инструменте в Бердянске в 1919 году. Это современная мистификация: на это указывают крайне «рваный» характер записи, малообъяснимый лишь деградацией звукового носителя, а также надпись на обложке Music to believe in, странные названия других песен вроде Yorgi — Oye Mi Konservnaya Banka Montuno, невозможность найти ни эту, ни другие песни в других источниках. Аудиозапись приведена ниже.