Культурно-историческое наследие Курской области, возвращённое в ходе СВО

Эта статья — часть серии про историческое наследие вновь возвращённых регионов. Здесь затрагивается территория, которая была утрачена после начала СВО и потом возвращена.

Курская область с 6 августа 2024 года пережила многомесячную оккупацию, доходившую до 3,3% территории вместе с городом Суджей. Во время неё вооружённые украинские формирования контролировали около 50% Кореневского и 80% Суджанского района вместе с небольшими территориями Беловского, Большесолдатского и Глушковского районов, доходили до Льговского. Тем не менее, благодаря работе защитников России, враг не сумел полностью овладеть ни одним из районов области, за вычетом Суджи не смог оккупировать ни одного городского населённого пункта области, был остановлен до начала боёв за райцентры-пгт Глушково и Коренево, а бои за Тёткино, находившееся в особо уязвимом географически положении, завершились поражением ВСУ.

К 16 апреля 2025 года практически все оккупированные земли были освобождены в ходе контртеррористической операции, к 22 апреля флаг России появился над последней достопримечательностью — мельницей Долгорукова, а 26 апреля с освобождением Горнали официально объявили о полном освобождении всей области.

Фактическая дозачистка наиболее труднодоступных урочищ непосредственно на границе (порядка 20 км²) продолжилась и позднее, но эти земли уже не могли служить плацдармами ВСУ и не имели культурно-исторического значения для помещения в эту статью: к 7 мая 2025 враг был выбит из всех подобных урочищ, за исключением участка за Сеймом в районе р.п. Тёткина. Попытки контратаки мая-июня 2025 в районе Тёткино и Нового Пути после этого не увенчались успехом, и к 7 июля 2025 враг опять был выбит со всех участков Курской области, кроме района за Сеймом. К 27 августа 2025 года ВС РФ переправились за Сейм, и на эту дату стало известно об окончательном освобождении Курской области де-факто.

На этих вновь возвращённых землях есть несколько памятных объектов регионального уровня.

Головная статья про освобождённое наследие

- Донецкая Народная Республика

- Запорожская область

- Луганская Народная Республика

- Сумская область

- Харьковская область

- Херсонская область

- Томская область (бонусная часть)

- Знаменская церковь в Борках

- Руины усадьбы и мельницы Долгорукова

- Руины водяной мельницы в Крупце

- Суджанский острог (полностью утрачен) и последующая военная история Суджи

- Большое Горнальское городище

- Горнальский Николаевский Белогорский монастырь

- Дворец для любимой

Малые достопримечательности

Знаменская церковь в Борках

Церковь иконы Божьей матери «Зна́мение» — освящённый в 1898 году пятиглавый храм в византийском стиле, автор проекта — губернский архитектор Баумиллер. Среди имущества было евангелие в голубом бархате и отделанными медью углами, отпечатанное в Москве в 1775 году. К сожалению, во время украинской оккупации церковь значительно повреждена и разграблена.

Руины усадьбы и мельницы Долгорукова

В селе Гуево в роще находятся остатки усадьбы местного мецената, князя Петра Долгорукова (1866–1951). В родительском имении Гуйва он в 1911 году начал строить в неоклассическом стиле усадьбу, в которой планировал 365 комнат — по числу дней в году. Однако в планы сначала вмешалась Первая Мировая, куда его призвали в армию, потом он, не приняв Октябрьскую революцию, бежал на Северный Кавказ и эмигрировал оттуда. В результате в усадьбе князь не прожил ни дня. Усадьбу некоторое время использовали для госпиталя, потом для клуба и школы, но затем закрытое здание начали разбирать на стройматериалы местные жители.

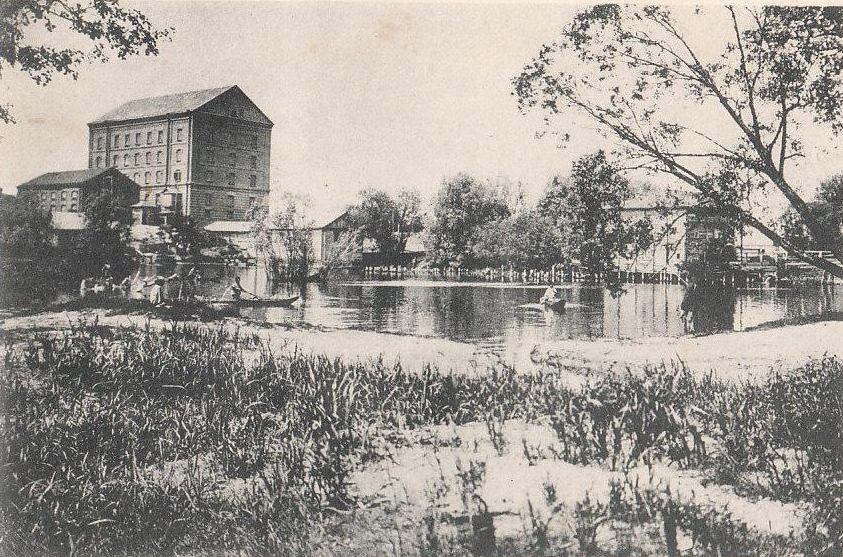

На другом берегу Псёла находятся более сохранные руины пятиэтажной паро-водяной мельницы. Она строилась князем для нужд местных в конце XIX века и пришла в запустение после закрытия.

Приведены фотографии начала XX и начала XXI веков.

Руины водяной мельницы в Крупце

В селе Крупце Беловского района, кратковременно оккупированном в ходе похода ВСУ на Гирьи (примерно с 12 по 15 августа 2024), находятся руины мельницы купца Соломатина 1868 года постройки (на уровне первого этажа) и в большей сохранности мельничный амбар 1881 года постройки. Единственный частично сохранившийся мельничный комплекс в округе, хотя и значительно растасканный местными жителями на строительные материалы в 1990-е. Выявленный объект культурного наследия Курской области.

Суджанский острог (полностью утрачен) и последующая военная история Суджи

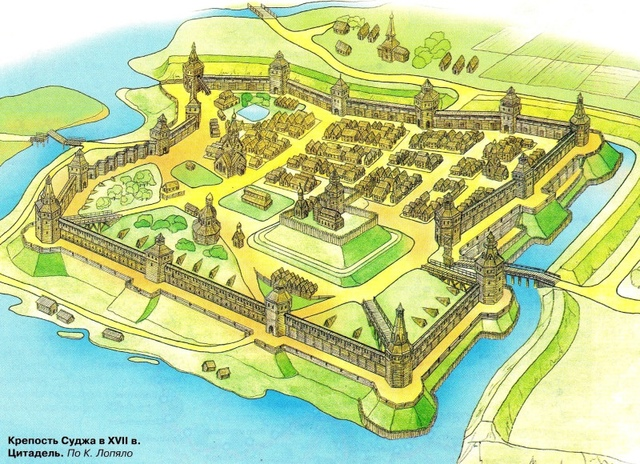

Город Суджа основан в 1661 году переселенцами с Гетманщины, подавшими челобитную царю Алексею Михайловичу с разрешением основать поселение. Люди бежали от притеснений польских католических властей Речи Посполитой. На реке Судже был построен деревянный острог с земляным валом, он прикрывал московские земли с юга. После «вечного мира» с Речью Посполитой 1686 года город оказался в тылу и утратил военное значение, и за XVIII век укрепления полностью обветшали. Их остатки и земляные валы уничтожены в конце XVIII — начале XIX веков при перестройке города, и в современной Судже следов крепости не осталось никаких. Здесь (на сайте old-kursk.ru, статья от М. М. Озерова и И. П. Бабина) можно увидеть дополнительные материалы по истории суджанской крепости.

Впрочем, войны ещё не раз прокатились по Судже.

1917—1919. В 1917 году немцы оккупировали Суджу, пгт Коренево и ряд других курских городов (как минимум Путивль, Мирополье, Льгов, Рыльск и Обоянь), позднее этими землями управляла марионеточная УНР Скоропадского. В конце 1918 года с поражением Германии в Первой Мировой войне в Суджу вошла РККА, и в течение пары месяцев с ноября 1918 до января 1919 Суджа была резиденцией Временного рабоче-крестьянского правительства Украины — предшественницы Украинской ССР. После этого в годы Гражданской войны Суджа несколько раз переходила из рук в руки, пока Красная Армия не закрепилась в 1919 году окончательно. В первое десятилетие советской власти в угоду «национальных меньшинств» велась украинизация этого района, свёрнутая в конце 1920-х при Сталине.

1941—1943. 18 октября 1941 года в годы Великой Отечественной Суджа оккупирована нацистской армией. Немцы пытались открывать школы и гимназии и влиять на умы молодёжи, клеили объявления с требованием доносить о советских партизанах в оккупационную военную комендадуру. У населения изымали деньги в обмен на оккупационную марку, не имевшую хождения в самой Германии, население угоняли в Германию на принудительную работу. В Ивнице Суджанского района произошла трагедия, называемая «суджанской Хатынью»: местная жительница выдала разведке Красной Армии расположение немцев, которых тут же ликвидировали. Немцы, узнав об этом, с 28 февраля по 2 марта 1943 года сожгли, расстреляли и закидали гранатами 183 местных жителей, включая 31 ребёнка, деревня полностью сожжена, немногие выжившие разбежались по окрестным сёлам (по счастью, во время СВО украинцы до Ивницы не дошли). Действующие в Суджанском районе партизанские отряды, в частности, ликвидировали в декабре 1941 года немецкого старосту в хуторе Леонидов (ныне деревня Леонидово). Суджа была освобождена 3 марта 1943 года бойцами Воронежского фронта после шестнадцати с половиной месяцев нацистского ярма. Перед отступлением немцы разграбили и сожгли значительную часть предприятий и учреждений города.

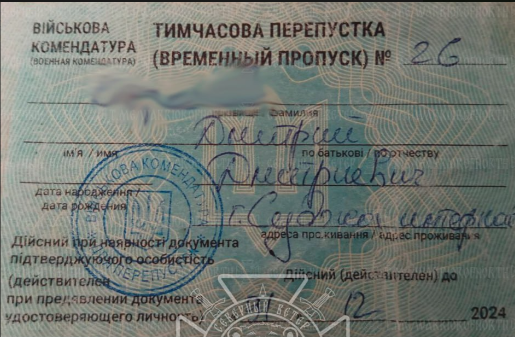

2024—2025. 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область, и 14 августа 2024 года город Суджа оккупирован украинскими вооружёнными формированиями, к сентябрю 2024 на пике оккуппированы были примерно 75% Суджанского и 50% Кореневского районов Курской области. Украинцы организовали «военную комендатуру в Курской области» с центром в Судже, поставив наместником генерала-майора ВСУ Эдуарда Москалёва, ввели комендантский час и пропуска с двуязычными украинско-русскими надписями (приведён на нижней фотографии). В Судже уничтожен самолёт-памятник МиГ-29, установленный в ближайшем к малой родине Гуревича городе у восточного въезда.

Часть оставшегося пожилого населения согнали жить в школу-интернат, 1 февраля 2025 года разрушенный запуском ракеты с украинской территории, вероятно, для избавления от нелояльных мирных жителей. Другую часть угнали в Сумы под предлогом «эвакуации из зоны боевых действий» и отдавали впоследствии в ходе обменов, фактически используя как заложников. В оккупированных частях Курской области, главным образом в Суджанском и Кореневском районах, населению зачастую зимой не привозили еду: ярким свидетельством стал найденный дневник умершей в оккупации 77-летней жительницы села Мартыновки Татьяны Васьковой, описывающей страдания женщины от холода и голода осенью 2024 года, дневник обрывается в начале ноября. В Черкасском Поречном, семья местных жителей запросила у оператора БПЛА ВС РФ хлеба, и им сбрасывали с БПЛА еду, поскольку оккупанты не давали. Часть жителей умерла в отсутствие лекарств и медицинской помощи, что подтвердили даже вражеские издания, там же привели свидетельство настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже Евгения Шестопалова, что одного человека в Судже застрелили из-за нарушения комендантского часа. В Казачьей Локне баллончиками с синей и жёлтой красками, по цветам своего флага, украинцы осквернили мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Церкви в зоне оккупации разграблены, включая храмы в Борках и Черкасском Поречном, во время зачистки Снагости Кореневского района в вещах ликвидированного ВСУшника бойцы ВС РФ обнаружили награды ветерана Великой Отечественной, Николая Андреевича Пташкина. Продуктовый магазин «Пятёрочка» в Заолешенке на одном из въездов в Суджу оккупантами был разграблен, а стены расписаны краской и маркерами ВСУшниками надписями с названиями их родных мест.

11 августа 2024 года два ВСУшника записали видео, как один из них со Stahlhelm Вермахта с молниями СС на шлеме на въезде в пригород Суджи Заолешенку издевается над заблудившимся пытавшимся выбраться к своим 74-летним местным жителем Александром Степановичем Гусаровым, разыгрывая роль немецкого оккупанта, говоря «Иван, иди пей водка», «Ja» и называя «schweine». 18 августа, по свидетельству соседей, Гусарова ещё видели в Гоголевке живым (потерявшись, он пошёл в обратную сторону от позиций ВС РФ), но в апреле 2025 года при осмотре села, как сообщили дочь и зять, его нашли в Гололевке уже мёртвым с крупной раной в животе. По состоянию тела смерть случилась в марте за несколько дней до освобождения села 28 числа, то есть с большой вероятностью отступающие ВСУ убили Гусарова из чистой злобы.

В ряде сёл вроде Русского Поречного в подвалах найдены тела местных жителей, в том числе со связанными руками. Позднее поступило сообщение от главы Пореченского совета Елены Жадановой, что из 92 жителей деревни, оказавшихся в оккупации, лишь 10 сумели сбежать в первые месяцы. Ещё 24 на 5 июня 2025 оставались пропавшими без вести, из всех остальных жителей Русского Поречного не выжил никто.

Часть убитых в первые месяцы и дни оккупации украинцы не только не похоронили, но даже не убрали с места гибели хотя бы ради «уничтожения улик». 9 февраля 2025 в одном из освобождённых сёл найден убитый ветеран Великой Отечественной войны, рядом на стуле всё ещё висел пиджак с наградами. При освобождении у выезда из Суджи обнаружена изрешеченная пулями оккупантов при попытке эвакуации в первые дни вторжения ВСУ машина с телом женщины-водителя и пустым детским креслом на заднем сиденье — проезжающие мимо на позиции украинцы лишь украли автомобильные номера. 28-летняя готовящаяся стать матерью Нина Кузнецова получила смертельное ранение 6 августа 2024 при попытке эвакуации из Куриловки и умерла в тот же день в районной больнице в Гончаровке, забрать тело до захода ВСУ не успели — найдена после освобождения там же в больнице. В Черкасском Поречном в Церкви Воздвижения Креста Господня тела убитых мирных так и остались в ней до освобождения.

Всего, по сообщению прокурора Курской области Алексея Цуканова 27 мая 2025 года, во время оккупации 2024—2025 погибло 313 человек, судьба ещё 789 оставалась неизвестной.

Суджанцы самостоятельно организовали подпольную работу против украинцев: мирная жительница Ирина укрывала в своём доме двух срочников, радиолюбитель Сергей М. с помощью радиостанции передавал эвакуировавшимся родственникам сведения о людях в оккупации, их телефоны, сам принимал новости из России и передавал оказавшимся в оккупации, оставшийся в городе бывший сотрудник российской полиции «вёл охоту» на ВСУшников из охотничьего карабина, добывая патроны в том числе кражей у вражеских солдат, и свидетельствовал о ещё одном пока неизвестном стрелке, кого безуспешно искали оккупанты.

Суджа освобождена 13 марта 2025 года после 211 дней оккупации, без малого семи месяцев, чему помогла и военная хитрость — в рамках операции «Поток» бойцы прошли свыше 10 км по трубе ветки магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм, проделали выходное отверстие и 8 марта 2025 года неожиданно возникли позади вражеских позиций, отчего ВСУ дрогнули и в совокупности с огневым воздействием на трассы подъезда с потерями оставили позиции в районе города.

Большое Горнальское городище

К востоку от с. Горнали (женский род топонима считается нормативным) расположено Большое Горнальское городище — погребённые остатки поселения восточных славян (племя северян) X века на правом высоком берегу Псёла. Его соответствие какому-либо летописному городу пока однозначно не установлено. По одной из версий, это город Жолваж из «Списка русских городов дальних и ближних» из рукописных сборников XIV–XVII веков.

Горнальский Николаевский Белогорский монастырь

Мужской монастырь, основанный в 1671 году и перестроенный в XVIII и XIX веках, расположен между с. Горналью и Большим Горнальским городищем. Главная святыня — местночтимая Пряжевская икона Божией матери, обретённая в 1862 году. С ней совершались крёстные ходы в уездной центр Суджу и крупный тогда заштатный город Мирополье ниже по течению Псёла. В начале XXI века по возобновлении работы монастыря оба крёстных хода восстановились — и поход от Горнали в Мирополье был единственным совершаемым через границу России крёстным ходом. В 2014 году в связи с закрытием границы России с Украиной он продолжился в Суджу. С началом СВО монастырь неоднократно обстреливался, а в августе 2024 года был оккупирован в первые дни вторжения в Курскую область и превращён в опорный пункт, однако по меньшей мере Пряжевская икона рук мародёров избежала, её удалось эвакуировать в Курск.

Дворец для любимой

Сафоновка Кореневского района Курской области не была в оккупации в 2024–2025 годы, однако бой с передовой колонной бронеавтомобилей ВСУ шёл на юго-восточной улице села — один уничтоженный бронеавтомобиль HMWWV проезжал всего в 140 метрах от усадьбы графа Викторова, он же «Дворец для любимой». Окрестности усадьбы стали последним рубежом в Курской области, который ВСУ не смогли преодолеть.

Эту усадьбу с архитектурными отсылками к замкам Средних веков построил в конце XIX века помещик Иосиф Викторов в знак любви к немке, которая отказалась стать его женой и переехать в Россию. После революции в этом здании открылась школа, в которой также есть краеведческий уголок, посвящённый истории края, памяти землякам-фронтовикам и труженикам тыла.

Малые родины

На вновь освобождённых землях Курской области находятся малые родины известных людей: в частности, Ивана Митина (г. Суджа) и Михаила Гуревича (д. Рубанщина Суджанского района).

Иван Митин (Суджа)

Иван Григорьевич Митин разработал советские глушители «БраМит» для нагана и трёхлинейки, часто применяемых диверсионными группами Красной Армии в Великую Отечественную войну. Это были первые в мире серийных приборы для бесшумной и беспламенной стрельбы из огнестрельного оружия (ПББС), оказавшие дальнейшее влияние на создание ПББС (глушителей) к оружию спецназа уже после войны. «БраМит» был назван изобретателем в честь себя и брата Василия Митина, который в создании конструкции, однако, участия не принимал. Имя конструктора сейчас незаслуженно подзабыто, и он сам не получил и доли той славы, которую имело его изобретение, поскольку был вместе с братом репрессирован по обвинению в «контрреволюционной организации с целью свержения советской власти» (помимо самооговора братьев со множеством несостыковок, в деле были и материалы вроде собственноручной листовки Ивана Митина, по одной из версий, являвшиеся провокацией ОГПУ): брата Василия расстреляли в 1937, сам конструктор Иван, доведя своё изобретение до финала уже в «шарашке» на Соловках и в Лубянке, не получил свободы и умер в Бутырской тюрьме в 1946. Известно, что как минимум Иван Григорьевич был посмертно реабилитирован. Ниже приведены «БраМит», установленные на трёхлинейке и нагане.

Михаил Гуревич (д. Рубанщина)

Михаил Иосифович Гуревич — выдающийся авиаконструтор, Герой Социалистического Труда, вместе с Артёмом Микояном создавшим самолёт, истребитель-перехватчик МиГ-3 периода Великой Отечественной войны (названный по фамилиям обоих конструкторов). Впоследствии имя МиГ обрели основанный ими авиазавод и его дальнейшая продукция, которая до сих пор используется ВВС различных стран. Ниже приведены МиГ-3 периода Великой Отечественной и многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ.

Прочее

В д. Леонидово Суджанского района родился Секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству (1962–1964) Василий Иванович Поляков, к которому автор статьи не сформировал определённого отношения.

В слободе Гончаровке Суджанского района жил участник революционного движения 1905 года Пётр Андреевич Заломов, прототип героя романа Горького «Мать» Петра Власова.

Один из основателей Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы, «каде́ты») князь Пётр Дмитриевич Долгоруков жил в Гуйве, ныне с. Гуево Суджанского района. Начал создание усадьбы в Гуево, но завершить не успел в связи с Первой Мировой войной и Октябрьской революцией. Сохранились и остатки мельницы, бывшей результатом благоустройства своего умения.

Ходит версия (скорее всего, недостоверная, из разряда «народной этимологии»), что часть имени кемеровского города Анжеро-Судженск происходит от названия курского города Суджи — переселенцы (по другой версии, ссыльные) в окрестности посёлка Анжерка (по имени реки Анжеры) были курянами, поэтому деревню неподалёку назвали недалеко назвали Судженкой в память о курской Судже, впоследствии Анжерка получила двойное имя по недалеко находящейся деревне. Более вероятным лингвисты считают происхождение от татарского слова «суджак» — «речка». На это указывает и зафиксированная в документах 1868 года форма названия деревни как «Суржанка», которое противоречит версии с этимологией от «Суджа».