Культурно-историческое наследие России: Томская область

Головная статья про освобождённое наследие

- Донецкая Народная Республика

- Луганская Народная Республика

- Запорожская область

- Сумская область

- Харьковская область

- Херсонская область

- Курская область (освобождённая после оккупации территория)

Знаками + помечены разделы в процессе создания/редактирования.

Выражаю благодарность Ольге Хмельницкой (Государственный архив Томской области [ГАТО]) за предоставление материалов для статьи, а также Сергею Буркатовскому (SerB) за уточнение статуса ныне не существующего посёлка Бор.

Также использовались материалы авторского проекта Романа Петрушина «Град над Томью» (ряд фотографий исторических зданий и сооружений города с соответствующими ватермарками), «Томского Обзора» (мост через Медичку, фотография Сергея Вицмана, лавка купца Родюкова в Нарыме), «РИА Томск» (съёмка с БПЛА бывшего здания Карандашной фабрики), «Сибирской католической газеты» (иллюстрация Белостока), «Яндекс.Панорам» (уничтоженный бывший склад на Кузнечном взвозе, сгоревшие дома усадьбы Казакова на ул. Мельничной, 29 и 31, граффити в 2015 году на ограждении снесённого бывшего 334-го Военно-клинического госпиталя, уничтоженное здание усадьбы Королёва), «Томского историка» (аэрофотоснимок перекатов на реке Томи), фотоальбома «Томские краски» (карта Томской области), вики-проекта «Руниверсалис» (карта положения Томской области в России).

Фотографии Томска, Синего Утёса, Коларово сделаны Mad Maxwell и членами его семьи (кроме всех помеченных ватермарками и соответствующих авторов/правообладателей либо с их отдельным упоминанием, всех архивных фотографий XIX–XX веков, а также аэрофотоснимка перекатов в районе Лагерного сада, фотографий зоологического музея и Сибирского ботанического сада ТГУ, «каменной бабы» из 2016 года, демонтированного памятника любовника в Музее истории Томска).

- Лагерный сад

- Здание винного склада (пр. Ленина, 1)

- Томский политехнический университет (ТПУ, пр. Ленина, 30)

- Бульвар пр. Кирова и музей деревянного зодчества (особняк Крячкова, пр. Кирова, 7)

- Томский государственный университет (ТГУ, пр. Ленина, 36)

- Белая соборная мечеть (Московский тракт, 43)

- СибГМУ, площадь Новособорная, ТУСУР (пр. Ленина 38, 40)

- Здание Томской мэрии (торговый дом Кухтериных, пр. Ленина, 71)

- Краеведческий музей (дом Асташева, пр. Ленина, 75)

- Дом офицеров и губернская аптека (пр. Ленина, 50, 54)

- Дома Семёновой и томский почтамт (пр. Ленина 56, 58, 93)

- + Область деревянной застройки по ул. Максима Горького

- Центр татарской культуры (дом Хамитова, ул. Максима Горького, 36)

- + Дом Москова (ул. Татарская, 37, 46)

- Красная соборная мечеть (ул. Татарская, 24)

- Дума города Томска (доходный дом Голованова, пер. Нахановича, 8)

- + Томский областной художественный музей (доходный дом Орловкой, пер. Нахановича, 3)

- Губернаторский квартал

- Памятник А. П. Чехову

- Иверская часовня (пл. Ленина, 13 с. 1)

- Богоявленский собор (пл. Ленина, 7)

- Воскресенская гора и Томский деревянной острог (полностью утрачен), музей истории Томска, деревянный рубль (ул. Бакунина, 3)

- + Католический храм Покрова Богородицы и флигель дома М. А. Бакунина (ул. Бакунина, 4, 14)

- Улицы Розы Люксембург, Обруб и Шишкова

- Троицкая церковь (ул. Октябрьская, 43)

- Воскресенская церковь (ул. Октябрьский взвоз, 10)

- Белое озеро и водонапорная башня, жилые деревянные дома на ул. Пушкина, пер. Макушина и Кустарном

- ТГАСУ и окружной суд (Соляная площадь, 2, 2 корп 2, пер. Макушина, 8)

- Хоральная синагога (ул. Розы Люксембург, 38)

- Школа №2, бывшее здание приходских училищ (ул. Розы Люксембург, 64)

- Школа № 16 и жилые деревянные дома (пер. Сухоозёрный, 6, ул. Войкова, 19, 21)

- Знаменская церковь и жилые деревянные дома (ул. Войкова, 2, 14, 16, 18)

- Доходный дом Родюкова («Наша Гавань», ул. Карла Маркса, 31)

- Здание Народной бесплатной библиотеки Макушина (ул. Карла Маркса, 25)

- Склады купца Горохова (ул. Набережная реки Томи, 27)

- Памятник свиньям с поросятами (пер. Кооперативный, 2)

- Здание управления путей сообщения (ул. Карла Маркса, 2) и Каменный мост

- Площадь Батенькова и Аптекарский переулок

- Казанская церковь (ул. Крылова, 12Б)

- Первое пятиэтажное здание в городе, бывшие казармы Томского училища связи (ул. Крылова, 19, 20, 21А)

- Деревянная солдатская синагога (пр. Фрунзе, 15)

- Здания губернской гимназии, усадьбы Болотова, памятник Ермаку и Горсад (пр. Фрунзе, 5, 9, 9А, ул. Советская, 43)

- Особняк Хомича (ул. Белинского, 19)

- «Дом со шпилем» и усадьба Молодкина (ул. Кузнецова, 17, 20)

- + Буфф-сад, церковь Святой Марии (ул. Карташова, 28) и Игуменский парк

- + Дом купца Голованова (ул. Красноармейская, 71)

- + «Дом с жар-птицами» (Российско-немецкий дом, ул. Красноармейская, 67/1)

- + «Дом с драконами» (ул. Красноармейская, 68)

- + Здание Томского областного кожно-венерологического диспансера (Женская богодельня Калинина Шушляева, ул. Красноармейская, 17)

- + Петропавловский собор (ул. Алтайская, 47)

- + «Дом с грифонами» (ул. Тверская, 66А)

- + Область деревянной застройки по ул. Дзержинского (ул. Дзержинского, 5, 6А, 16, 21)

- Военно-медицинский институт, памятник «Шилке» и вокзал Томск-1 (ул. Киевская, 107/пр. Кирова, 49, 57, 70)

- + Ул. Елизаровых, площадь Южная, «башня Лунева» (ул. 19-й Гвардейской дивизии, 36А)

Прочие достопримечательности Томска

- Усадьба Е. А. Королёва (полностью утрачена, пр. Ленина. 143)

- Усадьба П. В. Иванова (полностью утрачена, пер. Сакко, 5)

- Здание 334-го Военно-клинического госпиталя (полностью утрачено, ул. Сибирская, 83А)

- Усадьба А. Ф. Громова (полностью утрачена, ул. Герцена, 46)

- + Бульвар 50-летия Победы, часовня Георгия Победоносца и памятник БМП-1

- + Красные казармы (ул. Пушкина, 63, 63Г, 63/4с21, 63с12, 71, ул. Северный городок, 50, 59)

- + Михайловская роща

- + Окрестности вокзала Томск-II (ул. Стародеповская)

- + Церковь апостолов Павла и Петра в районе бывшей Спичфабрики (ул. Центральная, 12А)

- + Усадьба А. А. Грацианова (ул. Белинского, 72)

- + Ботанический сад на Мокрушина

- + Театр 2+Ку (пер. Южный, 29)

- + Памятник Счастью (ул. Шевченко, 19/1)

- Дом-«Китайская стена» (ул. Алтайская, 126) и история названия улицы Сергея Вицмана

Достопримечательности и объекты области

- + Посёлок Ключи

- + Синий утёс и Церковь Спаса Нерукотворного в Коларово

- + Таловские чаши

- + Семилуженский казачий острог

- + Памятник Ленину в Северске (закрытый город, заранее оформить пропуск)

- Сибирский Белосток (труднодоступный)

- Нарым — бывший город старше Томска (крайне труднодоступный)

- Обь-Енисейский канал (практически недоступный)

- + Васюганское болото (крайне труднодоступое)

- Грустина

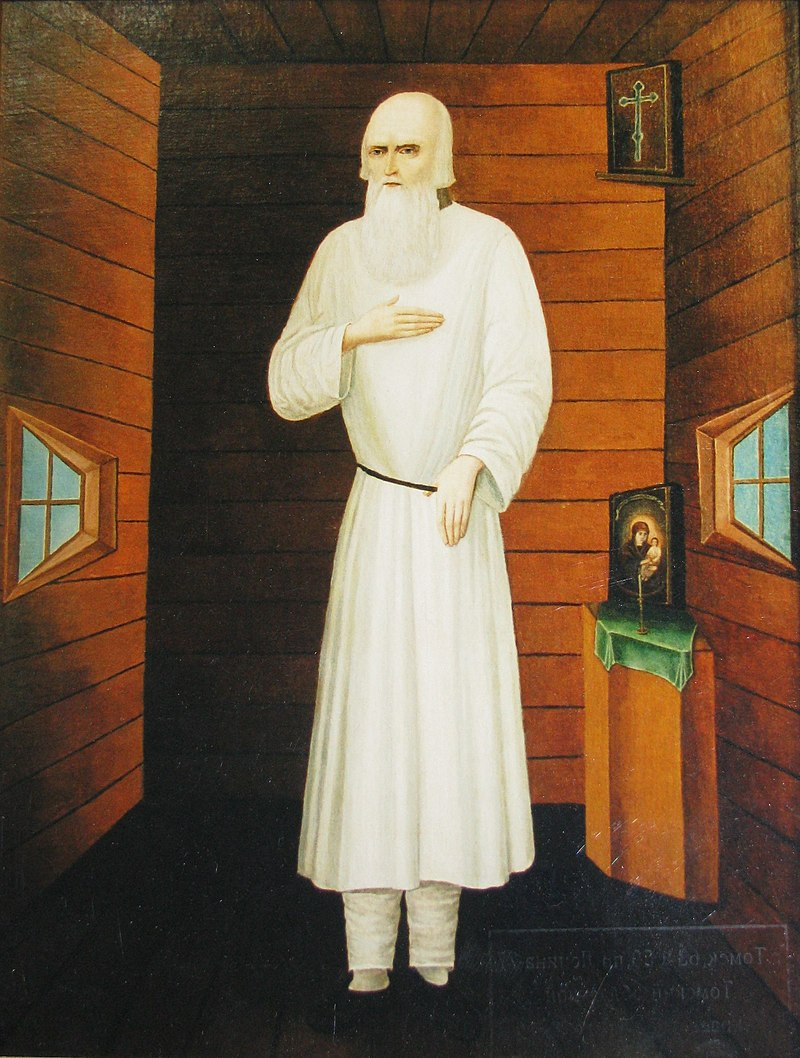

- Миф о старце Фёдоре Кузьмиче

- Миф о происхождении Изумрудного города

- Легенды о томских тоннелях и томском метро

- + Легенды о проведении железной дороги в обход Томска

- Легенды о «золоте Колчака»

- + «Праздник топора»

- «Бессмертный полк»

- Николай Баранский (Томск)

- Нина Дарузес (Томск)

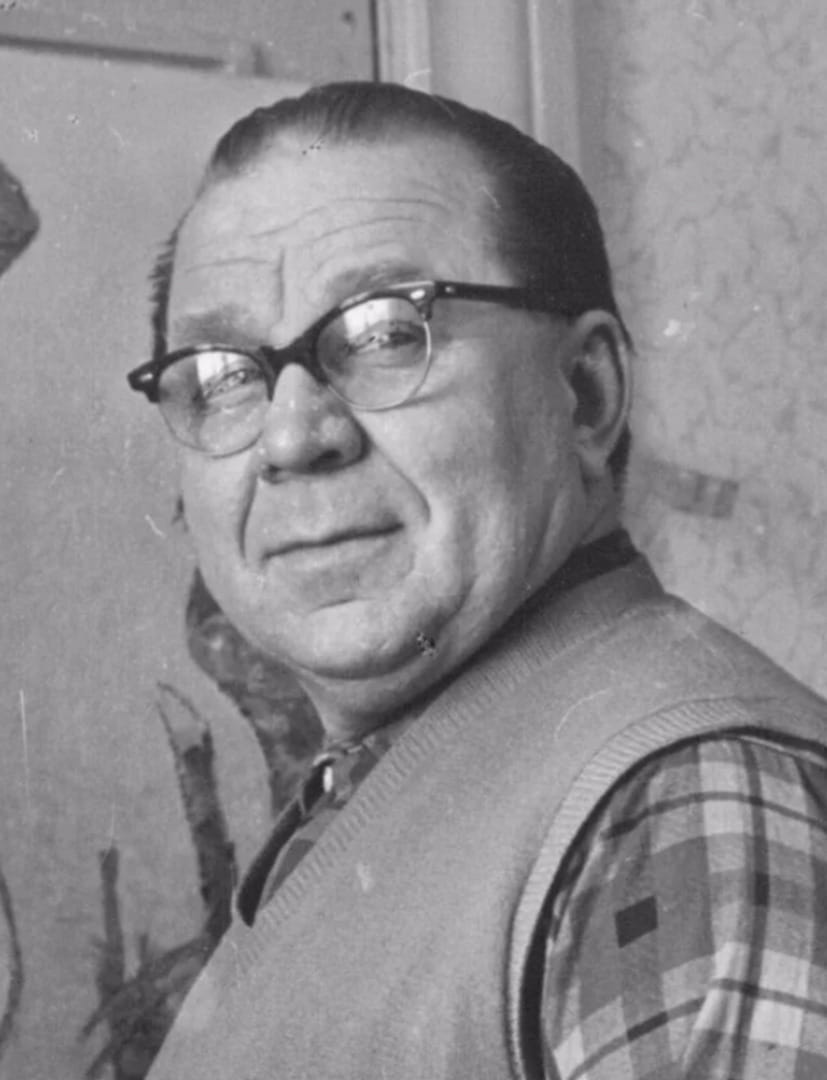

- Евгений Рачёв (Томск)

- Татьяна Проскурякова (Томск)

- Николай Рукавишников (Томск)

- Дарья Юргенс (Томск)

- Иннокентий Смоктуновский (д. Татьяновка)

- Фёдор Зинченко (д. Ставсково, ныне не существует)

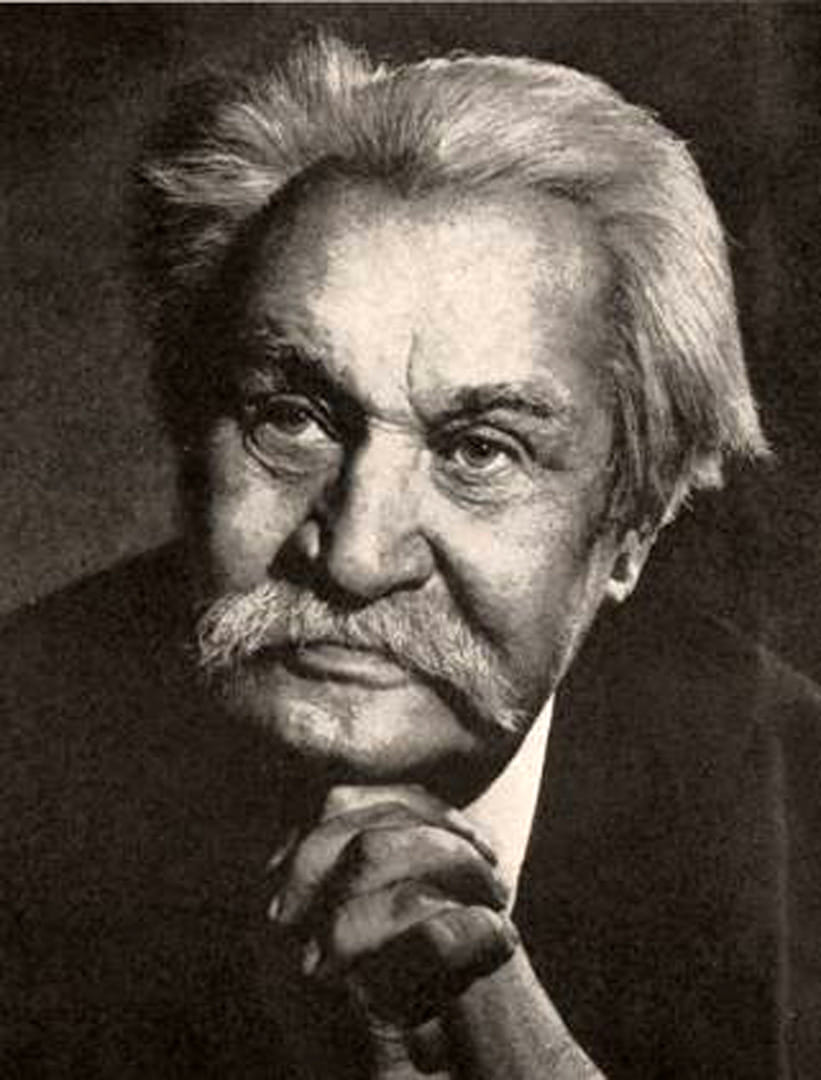

- Георгий Марков (с. Ново-Кусково)

- Михаил Андреев (Бундюрский лесоучасток, ныне не существует)

- Прочие

Сомнительные и недостойные Томской области

Введение

Томская область ввиду удаления от транспортных маршрутов вроде Транссибирской магистрали посещается туристами довольно редко: областной центр расположен в тупике, так что в городе не получится побывать проездом между другими точками маршрута — а одна только автомобильная дорога от Новосибирска занимает 4 часа. Нерегулярная «Ласточка» идёт ещё дольше, 5 часов, обычные поезда от Новосибирска также идут от 5 часов. Поэтому Томская область пока остаётся на периферии знания о собственной стране.

Безусловно, в России есть и более труднодоступные регионы вроде Чукотского автономного округа, и менее известные вроде Пензенской области или Забайкальского края, о которым не местным может оказаться сложно вспомнить даже один факт.

Но при попытке перечислить все известные факты о Томске сразу после упоминания в нём наличия деревянной архитектуры (вряд ли люди при этом вспомнят хоть один конкретный дом) и ТГУ следующими уже сразу пойдут шутки про «Тоже Офигенный Морской Стратегический Крейсер» и «Тоже Отдалённое Место Ссылки Каторжников» про схожесть названий Омска и Томска и пародийные новости про город и его жителей от «АВМЯК». Томск воспринимается не как реальный город, а как фольклорная локация «всего самого странного, что только быть случиться в России».

Как уроженец Томска, живший там почти 20 лет, я (Mad Maxwell) решил исправить упущение, написав про свой родной регион статью по образу цикла об освобождённом от ВСУ наследии России. Тем более для посещения Томска не нужно ждать ни освобождения, ни удаления линии фронта, его красотами можно наслаждаться уже сейчас.

Томская область занимает 314 391 км². Большая часть её необитаема, практически не освоена и приходится на обширные болота, в том числе крупнейшее болото в мире на междуречье Иртыша и Оби — Васюганское. Почти все водные объекты Томской области относятся к бассейну Оби и её притоков, среди которых в пределах области крупнейшие левые — Шегарка, Парабель и Васюган, а крупнейшие правые — Томь, Чулым, Кеть и Тым. По юго-западной границе области проходит граница бассейна Иртыша, крупнейшего притока Оби в целом. На северо-востоке области в Верхнекетском районе вблизи от бывшего Обь-Енисейского канала несколько малых рек относятся к бассейну р. Кас и, соответственно, Енисея (в частности, Малый Кас по координатам на карте LostArmour).

Область расположена в зонах средней и южной тайги, крайний юг приходится на область подтайги (природная зона перехода от южной тайги к лесостепям: в Западной Сибири отсутствует промежуточная между природными зонами тайги и степей зона широколиственных лесов, характерная для Европы). Как и во многих других регионах Сибири, в естественном виде растёт формирующая верхний лесной ярус лиственница, которая практически не встречается в природе в Европейской части России.

В силу того, что основанный в 1604 году город после окончания набегов степных кочевников в конце XVII века из войн видел только Гражданскую без городских боёв, в нём гораздо лучше по сравнению с заставшими Великую Отечественную войну регионами сохранилась жилая архитектура начала XX века и старше, особенно деревянная. В Томске порядка 700 объектов только деревянного зодчества без учёта каменных зданий. В 2020 году на встрече с легендарным польским путешественником Яцеком Палкевичем (среди прочего первым дошёл с экспедицией до истока реки Амазонки в 1996 году) он, услышав, что я из Томска, признался, что сам не был, но мечтает когда-нибудь посетить и увидеть деревянную архитектуру. Удалось ли ему с тех пор, я не знаю. Но читатель сможет посмотреть мою малую родину, по крайней мере, виртуально.

Маршрутная прогулка

Маршрут пешком займёт 30 с лишним километров интенсивной прогулки на 6 и более часов, не включая посещение музеев. По моему опыту, лучше разделить хотя бы на два-три дня с учётом возможного посещения музеев либо ехать на велосипеде.

Можно взять с собой немного кедровых орешков (семена сибирского соснового кедра) — покормить белок. Их можно встретить практически в каждом парке Томска, но особенно много в Университетской роще.

Маршрут охватывает не вообще все сохранившиеся старинные здания Томска 1930-х годов постройки и ранее (более полный список можно увидеть на специализирующемся на обзоре старинной архитектуры сайте Романа Петрушина «Град над Томью», а выжимку — там же в списке 150 лучших, по мнению автора, старинных домов Томска), но лишь те, которые можно назвать наиболее фотогеничными и которые можно легко наблюдать с земли.

Некоторые из старинных зданий, за исключением даты постройки, большого интереса для фотографа в рамках маршрута в разовой туристической поездке на сутки-двое-трое не представляют и/или находятся в слишком неудовлетворительном виде, искажены поздними перестройками. Некоторые из них, как бывшее здание Карандашной фабрики примерно 1915–1917 годов постройки (ул. Войкова, 75 с5, на фотографии ниже, сделанной РИА Томск), со всех сторон огорожены заборами, так что сделать красивые кадры с земли не получится, а разрешение во время СВО на съёмку с БПЛА могут и не дать.

Лагерный сад

На продолжении юго-западного и главного въезда в город Томск после южного Коммунального моста через Томь начинается улица Нахимова. По правую сторону идёт Лагерный сад — обширный лесопарк, переходящий в естественный лес по правобережью Томска, и заодно историческая местность. Люди здесь жили давно: ещё в 1896 году в Лагерном саду при строительных работах обнаружена палеолитическая стоянка с сохранившимся скелетом мамонта, пополнившим коллекцию Зоологического музея Томского государственного университета (университет будет четвёртой по счёту остановкой впереди по маршруту).

Название это местность получила из-за того, что в XVIII–XIX веках в лесу располагались летние лагеря Томского пехотного полка, среди прочего в 1812 году одним из последних выходивших из Москвы, прикрывая отступление Русской армии в Тарутино. Поэтому в 1979 году именно здесь был открыт мемориальный комплекс с выбитыми на стелах именами томичей, погибших в Великой Отечественной войне. Но осмотр можно начать возле Олимпийской школы резерва, где ставят бронетехнику и пушки советского времени: для примера на фото показаны КШМ на базе БТР-60 (возможно, ПУ-12) с эрзац-башней, танк Т-62 и 152-мм гаубица образца 1937 года.

Центральную часть Лагерного сада часть составляет аллея, ведущая к насыпному холму с Вечным Огнём и памятником Родине-матери, вручающей оружие сыну.

За памятником находится обширный склон Томи, образованный взрезанием Томи древних пород каменноугольного периода. К реке с набережной ведут спуски, а с вершины открывается панорама реки Томи — главная природная достопримечательность Томска и одна из лучших речных панорам в России. Из-за низинного положения левого берега и сохранения природных лесов на правом берегу почти вся попадающая в поле зрения местность не застроена, а сама Томь шире большинства рек в черте городов европейской части России.

У берега есть несколько скальных обнажений, видимых с нижней террасы.

Летом в межень (обычно в августе) здесь обнажаются каменистые перекаты из кремнистого сланца, по которому в отдельные годы можно дойти дальше середины русла Томи, не промочив ног. Некогда Томь была судоходна и выше вплоть до Новокузнецка, но из-за маловодья, а также вычерпывания гравия из русла реки в этом месте сильно обмелела. Ниже — собственноручно добытый там «кусочек дна».

С нижних и средних террас можно, минуя улочки Томска, попасть в другой лесочек, расположенный вокруг стадиона «Политехник» (бывшее название «Буревестник», и местные до сих пор так его называют), простирающийся далеко на юг. Летом здесь часто катаются на велосипедах и роликах, а зимой — на лыжах. Вместе с Лагерным садом это одно из излюбленных мест прогулок для томичей. «Политехником» эта маршрутная прогулка и закончится, а сейчас дорога на север.

Здание винного склада (пр. Ленина, 1)

Ядро застройки Томска делится на исторические районы. Так, сразу на север от Лагерного сада начинается Верхняя Елань. «Елань» — старинное слово, означающее «поляна, прогалина», а «Верхняя» отражает перепады высот надпойменных террас на правом берегу Томи, которые до сих пор остаются в Томске значительными, несмотря на выравнивание местности при застройке города и прокладывании асфальтовых трасс.

Вообще в Томске много топонимов отражают его неровный рельеф: исторические районы Пески, Болото, Мухин Бугор, Юрточная Гора, Воскресенская Гора, Шведская Гора, Каштачная гора, Верхняя Елань, Нижняя Елань, улицы Кузнечный Взвоз, Октябрьский Взвоз, Загорная, Обруб, посёлок Крутоовражный... Но сейчас дорога будет «под горочку». Опытный велосипедист может даже минутами не крутить педали.

От Лагерного сада на север простирается восьмикилометровый проспект Ленина — главная и вторая самая длинная улица города после Иркутского тракта. До революции его части носили собственные названия: от Лагерного сада до Томского государственного университета он назывался улицей Садовой, между ТГУ и нынешней площадью Ленина — улицей Почтамтской, северная часть — улицей Миллионной. Периодически звучат предложения придать проспекту Ленина более уникальное имя, переименовав его в Университетский проспект. Было бы оправданно, учитывая, что 4 из 6 государственных вузов города расположены на нём подряд на одной стороне, и каждый из них входит в лучшие в России по своему направлению. Ещё с рубежа XIX–XX веков город местные из-за наличия передовых университетов иногда зовут его «Сибирскими Афинами».

Однако первая достопримечательность будет ещё до этого — старинное кирпичное здание по правую сторону. В конце XIX века в Российской империи сложилась система, при которой винокуренные заводы были частными, а производимый ими спирт закупался казной. В Томске возникла потребность сооружения крупнейшего винного склада в губернии производительностью 400 тысяч вёдер сорокоградусного вина в год. Проект был составлен в главном управлении Казённого ведомства гражданским инжерером Владимиром Николаевичем Пясецким, подрядчиком был купец I гильдии Самуил Овсеевич Шифманович, а архитектором — Константин Константинович Лыгин (его постройки в этой статье появятся ещё не раз). Здание построено в 1900–1902, завод закрывался на время сухого закона в 1914–1925, после чего здесь открылся Томский ликёроводочный завод. Сейчас здесь расположен торговый центр «Гостиный двор», сторожки преобразованы в магазины, ещё две постройки используются под жилой дом и склад.

Томский политехнический университет (ТПУ, пр. Ленина, 30)

Первым из университетов идёт Томский политехнический университет (ТПУ), первый технический вуз в азиатской части России, основан в 1898 году под названием Томского технологического института Императора Николая II (ТТИ). В разработке его проекта принимал участие создатель периодической таблицы химических элементов Дмитрий Иванович Мендеелеев, который не смог переехать в Томск и стать первым ректором ТТИ по семейным обстоятельствам. Среди выпускников ТПУ были конструкторы вертолётов Николай Камов и Михаил Миль, архитектор Останкинской телебашни Николай Никитин, физик и фантаст Александр Казанцев. Кроме того, глава Ленинграда в 1927–1934 и известный революционер Сергей Киров оканчивал в ТПУ подготовительные курсы.

Главный корпус здания ТПУ построен по проекту архитектора Роберта Робертовича Марфельда в 1896–1900 годах, в 1907 пристроены дополнительные объёмы. Самим строительством руководил инженер Андрей Дмитриевич Крячков. В годы Великой Отечественной его занимало эвакуированное Ленинградское артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии (ЛАТУЗА).

Бульвар пр. Кирова и музей деревянного зодчества (особняк Крячкова пр. Кирова, 7)

После спуска от ГЗ ТПУ на восток уходит проспект Кирова, названный так ещё в 1927 году в честь самого известного большевика, жившего в Томске и учившегося в ТПУ. У корпуса ТПУ находится памятник Сергею Кирову. Студенты политеха часто развлекаются, тайком перекрашивая его сапоги в яркие цвета. Недавно провели раставрацию памятника, очистив его от лишних слоёв краски.

Большая часть проспекта представляет собой бульвар, ещё одно любимое место для прогулки томичей. До революции это были две улицы — Бульварная (до нынешней площади Дзержинского) и Всеволодо-Евграфовская (между площадями Дзержинского и Кирова). Участок после поворота проспекта Кирова к югу на вокзал Томск-1 собственного названия не имел.

Возле Томского электролампового завода находится музей деревянного зодчества. Он располагается в бывшем особняке гражданского инженера Андрея Дмитриевича Крячкова, памятнике деревянного модерна. В музее представлена экспозиция деревянных наличников и другие фрагменты декора не сохранившихся дореволюционных зданий.

Дерево использовалось для строительства томских жилых домов не только из-за его обилия и дешевизны: его часто выбирали для жилых объектов из-за комфорта проживания. Например, большинство гражданских построек Крячкова кирпичные. Что-то похожее встретится дальше в проектах Федоровского: Мариинская гимназия сделана из красного кирпича, а по частному заказу – деревянный дом Родюкова, тоже северный модерн. При этом на отдельных улицах (Магистратская) вводился прямой запрет на деревянные постройки, но его старались обходить.

Томский государственный университет (ТГУ, пр. Ленина, 36)

Следующим после спуска с первой террасы начинается исторический район, как легко догадаться, Нижняя Елань, где расположен Томский государственный университет (ТГУ). Основанный в 1878 году, он стал первым университетом в Российской Империи за Уралом, причём к моменту его открытия в 1888 году в Томске проживало лишь около 30 тысяч человек.

Первым зданием слева после главного корпуса ТПУ будет Научная библиотека ТГУ — ещё одно здание, созданное А. Д. Крячковым, открытое в 1888 году одновременно с главным корпусом.

Архитектором главного здания выступил Александр Константинович Бруни, воплощал его Павел Петрович Наранович. Заложено оно в 1880 году, открылось в 1888.

Университетская роща и окружающие корпуса содержат много исторических памятников и музеев Томска. Так, Зоологический музей имеет в коллекции множество находок древних млекопитающих, включая найденный в Лагерном саду скелет мамонта. Сибирский ботанический сад в тепличных условиях круглый год содержит множество тропических растений.

Если нет времени посещать музеи, можно ограничиться наружными достопримечательностями. Прямо перед главным зданием ТГУ слева и справа от него расположены «каменные бабы». Это древнетюркские скульптуры X–XII веков н.э., найденные в Алтае и Семиречье.

Сначала осмотрим находящиеся слева от входа в главное здание (точка на карте LostArmour). Левое изваяние найдено в 1880 году в насыпи могильного кургана в Семипалатинской области. Правое нашли на Алтае в долине реки Ануй, оно было частично присыпано землёй. До попадания в ТГУ по неустановленным обстоятельствам она лишилась лица. Впрочем, вандалы нашли из этого выход, просто дорисовав лицо синей краской. На третьей фотографии эта же статуя, но сфотографированная в 2016 году, когда краска ещё не так выцвела. Как ни странно, томичи полюбили её именно в таком виде.

На фотографии ниже расположена правая группа статуй (точка на карте LostArmour). История попадания левой в Томск пока не установлена, правая найдена в Семиречье на Алтын-Эмельской станции (современный Кербулакский район Алматинской области Казахстана) в XIX веке и пожертвована ТГУ Семипалатинским областным музеем. Она отличается наибольшей проработкой среди своих соседей, вместо чаши в руке у изображённого мужчины сокол.

Неподалёку севернее (у входа в СибГМУ) находится мост через речку Медичку... без самой реки. Он построен в 1909 году А. Д. Крячковым в стиле модерн, это было самое первое железобетонное сооружение в Сибири.

Позднее река исчезла, а мост остался, хотя его арка оказалась закопанной, видны только перила. К сожалению, сейчас находится в плачевном состоянии и выглядит невзрачно. Ниже представлены его фотографии начала XX века, 2007 и 2025 годов (последняя сделана собственноручно).

Ещё в Университетской роще можно легко встретить белок. Людей не боятся, от кедровых орехов совсем не откажутся, даже сами могут заползти на колено за ними, если склониться и в руках держать. Только играть с ними не стоят — если укусят, придётся уколы от бешенства делать.

Белая соборная мечеть (Московский тракт, 43)

За главным зданием ТГУ находится спуск в Татарскую слободу — исторический район частной застройки, где проживали сибирские татары. Второе название Татарской слободы — Заисточье, он был некогда отделён от основной части Томска протокой с названием «исток». За кварталом, занимаемым ТГУ, после небольшого Университетского озера лежит Московский тракт — улица, исторически часть тракта через паромную переправу (располагалась на месте нынешнего южного моста через Томь) в Москву.

Очередная особенность Томска — ряд больших и выходящих из города проспектов и шоссе сохранили в имени слово «тракт». По своему расположению относительно застройки города они сопоставимы с московскими шоссе (Ленинградское, Новорижское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Ярославское и пр.). Помимо Московского тракта, в Томске также есть Иркутский тракт (восточный выезд из города, трасса на Мариинск), Коларовский тракт (село Коларово), Богашёвский тракт (село Богашёво, где находится аэропорт) и Шегарский тракт (ведёт на село Шегарка, ныне райцентр Мельниково). Есть и крохотный Чулымский тракт, теперь фактически переулок внутри микрорайона Спичфабрики.

По этом образцу названы названия и более новых «трактов»: Придорожный тракт, ведущий в квартал Левобережный, Кузовлевский тракт, входящий в северный объезд Томска, и Чекистский тракт, ведущий в Северск, название которого образовано от бывшего посёлка Чекист.

На Московском тракте находится историческая белая соборная мечеть — здание архитектора Андрея Лангера, построено в 1913 году на средства томской мусульманской общины, которые хотели иметь в городе вторую мечеть (после Красной, которая тоже будет частью маршрута). Белой она названа по цвету стен. В советское время она была закрыта для служений, в ней находилась татарская школа, затем цех карандашной фабрики, в 1990-х отреставрирована и возвращена верующим.

СибГМУ, площадь Новособорная, ТУСУР (пр. Ленина 38, 40)

Теперь можно подняться наверх тем же маршрутом до улицы Ленина.

Рядом с ТГУ находится главный образ Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Здание построено в 1892 году по проекту архитектора П. П. Нарановича как часть медицинского факультета ТГУ, выделенного в отдельный университет в 1930 году. Рядом со зданием установлен памятник 2005 года беременной женщины в виде металлической каркасной конструкции скульптора Николая Гнедых, где сквозь тело женщины виден её будущий ребёнок.

С востока начинается площадь Новособорная. Некогда на ней располагался большой Троицкий кафедральный собор, в честь которого площадь получила название. Строительство началось по типовому проекту Константина Тона в 1844 году, а закончилось только в 1900. Это был главный и самый крупный храм Томской епархии. В 1930 году при советской власти собор закрыли, а в 1934 году уничтожили, разбив на его месте сквер. После распада Советского Союза храм восстановлен не был. С 1920 года это место носило название площадь Революции, в том числе потому, что здесь проходили митинги и забастовки 1905 года. В 1997 году историческое название Новособорной площади было возвращено; переименование произошло безболезненно, поскольку ни один жилой дом в Томске не имел её адреса, став одним из немногих удачных примеров возвращения в Томске исторического названия.

Сейчас на этой площади расположен большой фонтан и сквер со множеством скульптур (на картах Яндекса называется Троицким, но местные такое название не используют, вероятно, ошибочное). Большая их часть, правда, не очень интересная, хотя любопытны расположенная сразу за фонтаном колонна («Студенчество Томска») и братская могила большевиков, расстрелянных при правлении Колчака.

Напротив площади Новособорной расположено главное здание четвёртого университета на улице Ленина — Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Оно было построено в 1897 году по проекту архитектора Павла Петровича Нарановича. Изначально оно использовалось ТПУ, на базе двух факультетов которого в 1962 году выделили отдельный университет.

Здание Томской мэрии (торговый дом Кухтерина, пр. Ленина, 71)

В Томске есть любопытная преемственность в использовании дореволюционных зданий: как в здании томского почтамта находится отделение почты, а в здании полицейской управы — отделение МВД, так и в нынешнем здании Томской мэрии до революции располагались казначейство и казённая палата.

Здание построено в 1899–1900 годах как торговый дом Е. Кухтерина по проекту архитектора Константина Константиновича Лыгина — одного из самых известных томских архитекторов, уроженца Кременчуга. Характерная черта томских «лыгинских» проектов — красный кирпич, использование бежевого песчаника для отделки. Первый этаж до революции занимал магазин товарищества «А. Усачев и Г. Ливен», один из крупнейших книжных магазинов Томска.

Краеведческий музей (дом Асташева, пр. Ленина, 75)

Прямо напротив здания томской мэрии находится усадьба золотопромышленника Ивана Асташева — дом в стиле ампира, один из старейших в Томске, построен в 1838–1842 годах в стиле ампир. В 1878 году наследник передал особняк Томскому духовному ведомству для Архиерейского дома, а в годы советской власти здесь организовали краеведческий музей. В здании бывшей церкви располагается органный зал Томской филармонии.

Дом офицеров и губернская аптека (пр. Ленина, 50, 54)

Отсюда и до реки Ушайки начинается новая историческая местность, называемая «Уржатка». Это русифицированный вариант тюркского слова, которое означает «понижающаяся уступами местность» или «крепкий берег». А по восточной стороне проспекта Ленина примерно до нынешней улицы Гоголя идёт район с более прозрачным названием — Юрточная гора: здесь некогда располагались татарские юрты.

Следующая пара зданий — снова творения архитектора Константина Лыгина. Первым идёт дом общественного собрания, построенный в 1898–1900 годах. Здесь до революции устраивались спектакли, культурные вечера. В 1931 году здесь устроен гарнизонный дом РККА, поэтому в народе устоялось новое название — «Дом офицеров».

Следом через одно строение находится здание, построенное в 1906 году как аптечный магазин фирмы «Штоль и Шмитъ». Сейчас — «Губернская аптека», где продаются лекарства; ещё одно здание, сохранившее своё предназначение из дореволюционных времён. Внутри сохранился интерьер прежней аптеки со старинной мебелью и деревянными витринами.

Дома Семёновой и томский почтамт (пр. Ленина 56, 58, 93)

Впереди край очередного крутого спуска. Слева за автобусной остановкой начинается улица Трифонова, переименованная в честь уроженца Колпашевского района Томской области, Героя Советского Союза Феоктиста Андреевича Трифонова. До 1965 года она называлась Татарским переулком, поскольку является очередным спуском в Татарскую слободу.

Угловой дом на Ленина и Трифонова (где начинается спуск на запад) и следующий сразу за ней — это два доходных дома Ирины Степановны Семёновой. Арендаторы использовали их как жилые, под конторы, лавочки, учебные курсы и т.д., а вырученные деньги выплачивала по обязательству детям умершего мужа от первого брака. Здание по Ленина, 56 построено до 1883 года, а следующее — в 1900.

На другой стороне проспекта Ленина чуть дальше находится здание Томского почтамта, построенное в 1901 году для томских телеграфа и почты — очередное томское здание, сохранившие своё первоначальное предназначение.

Область деревянной застройки по ул. Максима Горького и Татарской

Теперь предстоит немного вернуться обратно до СибГМУ и спуститься вниз в Татарскую слободу по Московскому тракту. Здесь, на ул. Максима Горького и Татарской, осталась целая область деревянной застройки начала XX века, не искажённая строительством более современных каменных сооружений. Можно оценить деревянные наличники, они у практически каждого дома уникальны.

(будет ещё доснято)

Центр татарской культуры (дом Хамитова, ул. Максима Горького, 36)

Следом встретится дом Карима Хамитова, татарского купца и мецената, 1905 года постройки. В Русско-японскую войну он сдал в армию 12 тысяч лошадей, получив за каждую от 30 до 80 рублей и построив дом за вырученные деньги. К сожалению, автор проекта и архитектор неизвестны. В 1918 году Хамитов участвовал в обеспечении лошадьми белого Временного Сибирского правительства. При смерти в 1919 году завещал деньги на строительство моста через Томь.

Сейчас здесь располагается центр татарской культуры (во время съёмки на ремонте).

Дом Москова (ул. Татарская, 37, 46)

Красная соборная мечеть (ул. Татарская, 24)

По дороге к следующей локации будет небольшая башенка. Это бывшая водоразборная будка, в начале XX века служившая для раздачи воды населению.

Следующая остановка — Красная соборная мечеть, ещё одно здание, построенное на средства татарского купца Карима Хамитова, но чуть раньше, в 1904 году, вместо прежней деревянной. Впотную к нему расположено здание медресе, мусульманской школы. В советские времена мечеть использовалась для ликёрно-водочного завода, возвращено верующим в 2002 году, а в 2014 году она реконструирована с возвращением утраченных в советское время минарета и купола.

Дума города Томска (доходный дом Голованова, пер. Нахановича, 8)

Дальше по Татарской улице мы возвращаемся на проспект Ленина. По пути у пересечения Татарской и Источной можно отметить здание ТЭЦ-1 (до его постройки здесь располагалась так называемая Конная площадь), но сейчас эти локации не фотогеничны. Некогда здесь (на пересечении нынешних ул. Беленца, ул. Татарской и ул. Источной) была Конная площадь, ныне осталась как адрес, но в основном застроена зданиями ТЭЦ-1.

У Театрального сквера ожидает здание, способное вызвать лёгкое чувство дежавю из-за сходства с администрацией Томска. Оно действительно построено по проекту Лыгина по заказу купца Георгия Голованова в 1899 году. На нижних этажах торговали обувью и головными уборами, а потом здесь возник гастроном. Ныне на нижних этажах располагается томский сетевой магазин «Мария-Ра», а на верхних этажах заседает Дума города Томска.

Губернаторский квартал

Дальше от реки Ушайки вплоть до Богоявленского собора начинается район, называемый Губернаторским кварталом. Здесь находится и Администрация Томской области (часто называемая местными «Белый дом»), и Томский драмтеатр, и Томская филармония. Здесь можно и остановиться передохнуть, и расслабленно прогуляться, и увидеть ещё несколько достопримечательностей. Дореволюционных зданий здесь много, и все они по стилю легко отделяются от более современных, но речь пойдёт о наиболее фотогеничных.

Первым из них будет трёхэтажный Вто́ровский пассаж в стиле модерн, более известный неофициально как «Тысяча мелочей» по названию нынешнего расположенного с советских времён в нём магазина. Оно построено в 1903–1905 на средства купца-предпринимателя Александра Фёдоровича Вто́рова и его сыновей, архитектор в точности неизвестен. Весь первый этаж здания занимал магазин, а на втором была гостиница «Европа». После революции здесь расположился магазин товаров для дома, получивший затем современное название. Также здесь располагались Дом труда, кинотеатр, а сейчас — несколько областных учреждений.

Дом расположен у бывшего Базарного моста через Ушайку, второго после Каменного. Сейчас Базарный мост переделан в перекрытие над устьем реки так, что визуально даже непонятно, что это мост.

По другую сторону проспекта Ленина от «Тысячи мелочей» находится сразу несколько примечательных домов. Первым идёт торговый центр Big City архитектора Олега Лещинера (2004 год), стилистически вписанный в окружающее пространство, хотя резко выделяющийся за счёт использования современных материалов.

Следующие три здания — дореволюционные. Первым расположен медицинский центр «Медстар». В этом здании начала XX века до революции продавались скобяные изделия и прочие товары для ремонта домов, что отражено в надписи на фасаде (долгое время была закрыта рекламой, но теперь открыта зрителям и отреставрирована). Вместе с соседним зданием оно составляло имение Ольги Максимовны Якимовой. К сожалению, хотя первому зданию частично вернули исторический облик, второе остаётся по-прежнему искажённым советскими перестройками. Третье здание зелёного цвета расположено на участке Аграфены Александровны Серебренниковой и её наследников, время постройки нынешнего дома не установлено. С дореволюционных времён его занимают медицинские учреждения, сейчас — детская больница №5. Крайнее правое, со звездой — здание компании «Транснефть — Сибирь».

Недалеко от Белого дома расположен ресторан «Славянский базар». Именно здесь гостил Антон Павлович Чехов, речь о котором будет чуть ниже. Архитектором специально выстроенного для харчевни здания в стиле эклектики выступил В. В. Хабаров в 1886–1888 годах. Название оно получило по располагавшемся рядом городскому базару. За советское время оно сменило владельцев несколько раз, пока вновь не вернулось к роли ресторана.

Памятник А. П. Чехову

Проезжая на Сахалин через Томск, классик русской литературы оставил о Томске в личных письмах с 17 мая по 5 июня 1890 года крайне нелестное описание: «В Томске невылазная грязь. <...> Томска описывать не буду. В России все города одинаковы. Томск город скучный, нетрезвый; красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен сей город тем, что в нем мрут губернаторы. <...> Томск скучнейший город. Если судить по тем пьяницам, с которыми я познакомился, и по тем вумным людям, которые приходили ко мне в номер на поклонение, то и люди здесь прескучнейшие. <...> Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск. Томск гроша медного не стоит».

Впрочем, он похвалил «Славянский базар» в устье реки Ушайки: «В Томске нужно будет дождаться того времени, когда прекратятся дожди. Говорят, что дорога до Иркутска возмутительна. Здесь есть „Славянский базар“. Обеды хорошие, но добраться до этого «Базара» нелегко — грязь невылазная». А вот расхожая цитата, где описывается безымянная томская горничная, вытершая ложку о зад («Грязь невылазная, но возникают и зачатки цивилизации — на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад») — похоже, фальшивка, скомпилированная из перифразов нескольких цитат Чехова про разные локации: Чехов писал подобное про село Яр нынешнего Томского района, в котором он был немного ранее: «Правда, одна старуха, подавая мне чайную ложку, вытерла ее о задницу».

Справедливости ради, тогдашний Томск не остался в обиде на Чехова, постановки драматурга пользовались в нём славой. 114 лет спустя томский скульптор Леонтий Усов создал гротескный памятник прямо возле «Славянского базара», обеды в котором писателю понравились. Чехов изображён в образе «человека в футляре» в перекошенным пенсне, с огромными босыми ногами (ботинки утонули в сибирской грязи, один даже виден за писателем), а на постаменте подпись: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего „Каштанку“».

Мнения томичей по поводу памятника жёстко разделились: одни сочли его грандиозной пошлостью, издевательством над великим русским писателем, амикошонством и мелочной местью не могущему ответить в свою защиту давно умершему творцу, другие — самым оригинальным памятником Томска, привлекающим огромное количество посетителей, обвинения же в осквернении памяти писателя наталкиваются на возражения, что гротескный образ и не имеет никакого отношения к настоящему Чехову и не воспринимается зрителями таковым, тем более сам писатель и был склонен в реальности к жёсткой самоиронии, например, подписываясь как «Антоша Чехонте», «Акакий Тарантулов», «А. Актрисын» с намёком на род занятий супруги или «Человек без селезенки». Возле памятника регулярно проходят поэтические «чеховские пятницы», а сам памятник давно стал одним из самых узнаваемых и любимых многими томичами символов всего Томска. Его миниатюрные копии продаются в качестве суверинов.

Иверская часовня (пл. Ленина, 13 с. 1)

В 1858 году на центральной Базарной площади Томска была воздвинута копия московской Иверской часовни — воздвигнутой там у Воскресенских ворот Китайгородской стены часовни со списком Иверской иконы Божьей матери и перестроенной в камне в 1791 году. В 1929 году московская часовня была снесена (позже уничтожили и Воскресенские ворота, восстановили оба объекта только в 1990-е годы), а в 1932 году — и томскую копию. На этом месте в 1959 году установлен отлитый в Киеве памятник Ленина (скульптором выступил Ефим Белостоцкий), который показывает рукой на Томский драмтеатр. В 2002 году Иверская часовня в Томске вновь восстановлена, но не на оригинальном месте, а чуть поодаль, с сохранением памятника Ленина. Так они и стоят вместе.

Богоявленский собор (пл. Ленина, 7)

К северной части Губернаторского квартала примыкает старейшее сохранившееся здание Томска — Богоявленский кафедральный собор. Здание в стиле русского барокко воздвигнуто в 1777–1784 годах на месте обветшавшего одноименного деревянного храма 1630 года постройки. Главной святыней храма был образ Живоначальной Троицы (список с иконы Рублёва), которым в 1604 года царь Борис Годунов благословлял казаков на основание Томского острога. Именно в этом храме в 1804 году было провозглашено выделением из Тобольской губернии создание Томской губернии, существовавшей до 1925 года. При храме была открыта церковно-приходская школа. В советское время церковь была закрыта, в ней почти полвека располагался завод резиновой обуви, образ Живоначальной Троицы утрачен, внешний облик здания сильно искажён уничтожением куполов и крестов и пристройками. В 1997–2003 годах здание возвращено верующим с восстановлением первоначального облика.

Воскресенская гора и Томский деревянной острог (полностью утрачен), музей истории Томска, деревянный рубль (ул. Бакунина, 3)

К востоку от Богоявленского собора после нынешней улицы Розы Люксембург (историческая Магистратская) начинается Воскресенская гора — доминирующий холм, где был основан в 1604 году Томский острог. К бывшему месту острога идёт улица Бакунинская, с середины XIX века по 1927 год называвшаяся Ефремовской по имени домовладельца Дмитрия Михайловича Ефремова. Нынешнее название — в честь юбилея смерти анархиста Михаила Бакунина. Предстоит небольшой крутой подъём.

Томский острог был основан осенью 1604 года по приказу Бориса Годунова для удовлетворения просьбы князя эуштинских сибирских татар Тояна о защите этого народа от степных кочевников, другого тюркского народа, кыргызов. В создании Томска участвовала казачий голова Гаврила Писемский из Сургута и стрелечий голова Василий Тырков из Тобольска. В 1643 году томский острог сгорел, построен заново к 1648. В течение всего XVII века Томск время от времени отражал набеги кочевников, пока к началу XVIII века расширение Московского царства не превратило город в тыловой, после чего следующий и последний раз Томск увидел военные действия лишь в период Гражданской войны на рубеже 1910-х и 1920-х. Острог просуществовал до 1780-х, пока его вследствие обветшания не разобрали.

На юго-западном мысе Воскресенской горы расположен музей истории Томска. Его венчает смотровая площадка на пожарной каланче с размещённым на ней чучелом пожарного. Рядом расположен реконструированный фрагмент томского острога со стеной и Спасской башней. На стене расположен деревянный памятник рублю диаметром 2,1 метра: изготовленный в 2008 году, изначально он располагался на площади Новособорной, пока после повреждения вандалами в 2014 году не перенесён на нынешнее место. Он стал одним из самых больших памятников рублю в стране.

Нельзя не упомянуть и памятник любовнику, изготовленный Олегом Кислицким в 2001 году и в 2013–2023 год находившийся в оконном проёме музея истории Томска. Он изображает вывесившегося из окна скрывающегося от пришедшего мужа человека-персонажа анекдотов в майке-безрукавке и семейных трусах. Памятник был любим жителями города, и даже сложилась традиция менять каждый год ему трусы, однако из-за критики «защитников морали», что такое творчество несовместимо с пропагандой здоровой семьи, уже сменивший множество адресов до того один из самых забавных памятников Томска оказался демонтирован и на 2025 год находится в коллекции скульптора, выставлен на продажу за 3 миллиона рублей.

Улицы Розы Люксембург, Обруб и Шишкова

Теперь время рассмотреть достопримечательности у подножья Воскресенской горы.

Нынешняя улица Розы Люксембург до революции носила название Магистратская — по расположенному зданию томского магистрата (ныне улица Розы Люксембург, 2). Сейчас это гостиница «Магистрат». До революции именно Магистратская улица, а не Миллионная (нынешний пр. Ленина) была главной в городе, она пролегала через Каменный мост через Ушайку, построенный задолго до Базарного (этот мост ещё будет посещён позднее).

Напротив него (ул. Розы Люксембург, 1) находится здание купеческой семьи Самохваловых, где в годы Великой Отечественной располагался эвакогоспиталь. Ныне это центр реабилитации и курортологии. Вплотную к этому зданию примыкают ещё два — ул. Розы Люксембург, 3 и ул. Розы Люксембург, 5. Последнее заметно выделяется по стилю, его фасад выполнен из красного кирпича. Автор проекта неизвестен, но из-за такого архитектурного решения, характерного для Константина Лыгина, он предполагается одним из вероятных авторов. Оба эти здания также отданы центру реабилитации и курортологии. На картинке ниже показано именно оно как наиболее красивое из троицы.

На углу улицы Бакунина и улицы Обруб расположено ещё одно здание 2004 года авторства Олега Лещинера — гостиница «Тоян».

Дальше маршрут лежит по улице Обруб, переходящей в улицу Шишкова. Здесь начинается очередной исторический район Томска, называемый «Болото». До революции улица Шишкова называлась Акимовской, потом переименована в Крестьянскую, нынешнее название получила в 1953 году в честь жившего тут инженера и писателя Валентина Яковлевича Шишкова.

Первым из примечательных в архитектурном плане зданий по адресу ул. Обруб, 8 встретится доходный дом Тихонова. Это была усадьба Ивана Георгиевича Тихонова, построенная к 1893 году. Как именно это здание использовалось в советские времена, не установлено. Сейчас оно отдано Томскому районному суду.

Следующими будут дом по ул. Загорной, 3 (первая фотография) и Дом искусств по адресу ул. Шишкова, 10 (вторая фотография). Оно также известно как «Дом Шишкова», хотя жизнь писателя именно в этом доме документально не подтверждена: по современным данным, он жил в доме по современному адресу ул. Шишкова, 14 (третья фотография). Тем не менее, в 1953 году дому на ул. Шишкова, 10 назначили этот статус ради охраны памятника деревянного зодчества.

Троицкая церковь (ул. Октябрьская, 43)

Улица Шишкова переходит в улицу Октябрьскую. До революции она состояла из двух частей, называемых улицей Воскресенской и улицей Большой Кирпичной.

На этой улице расположена Свято-Троицкая или просто Троицкая церковь (не путать с утраченным Троицким собором, расположенным на Новособорной площади). Он был построен в 1841–1844 годах архитектором Карлом Рейнгольдовичем Турским на средства единоверческой общины (направление старообрядчества). Её северный и южный приделы достраивались в течение XIX века. Церковь была закрыта в 1937 году, как и большинство других храмов в советское время, использовалась как склад, но уже в 1945 вновь открыта, перестав быть единоверческой. Эта церковь вместе с Петропавловским собором были единственными действующими в Томске после войны и до распада СССР.

Воскресенская церковь (ул. Октябрьский взвоз, 10)

По пути к следующей локации находится приметное здание по адресу ул. Октябрьская, 30. Это усадьба Николая Ивановича Казанского, построенная в 1902 году вместо сгоревшей. В советское время использовался как жилой дом, к 2000-м обветшал, призван аварийным и растаскивался на материалы, впоследствии сгорел. В 2019–2020 годах реконструирован в нынешнем виде по программе «Дом за рубль» (в обмен на самостоятельный ремонт здания для придания ему исторического вида предоставляется льготная аренда на долгий срок).

Придётся сделать лирическое отступление: к сожалению, не всем томским деревянным домам выпадает такая участь. Многие из них (как усадьба Казакова на ул. Мельничной, 29 и 31 начала XX века) заканчивают жизнь так... Хотя по программе «Дом за рубль» дома восстанавливают даже из такого состояния.

Нынешняя Октябрьская улица переходит в Октябрьский взвоз, до революции Воскресенский взвоз в честь расположенной тут же Воскресенской церкви. Примечательная особенность топонимики Томска: здесь «взвозами» названы улицы, которые в большинстве других городов названы «спусками», как Васильевский спуск в Москве.

На восточной его стороне находится дом коменданта Томаса де Вильнёва — ещё одно из немногих сохранившихся томских зданий конца XVIII века и единственное среди них — не храм, а жилое (хотя его облик существенно искажён перестройкой при «реставрации» частным владельцем в 2000-е годы, оригинальной осталась только кладка первого этажа). Он был построен специально для томского коменданта, француза на русской службе. Здесь же в августе 1791 года, направляясь к месту десятилетней ссылки в Илимском остроге, остановился писатель Александр Радищев. За свою «вольнодумную» книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» он был приговорён Судебной палатой в 1790 году к смертной казни через отсечение головы, но императрица Екатерина Великая, также разгневанная книгой, тем не менее, смягчила приговор на ссылку в Сибирь. В 1796 году после смерти Екатерины Великой и прихода Павла I Радищев был амнистирован, известие об этом дошло до него в 1797 году, и на обратном пути в Калужскую губернию в родное имение Радищев снова остановился в этом же доме. Поэтому здание также называется «домом Радищева». Ещё в этом доме в 1787 году по пути из Петропавловска-Камчатского через Петербург в Европу остановился барон Жан Батист Лессепс с грузом научных материалов впоследствии погибшей на нынешних Соломоновых островах экспедиции Лаперуза.

Ниже приводится облик этого здания в начале XX века и в 2025 году.

Воскресенская церковь находится по другую сторону улицы от дома де Вильнёва. Это ещё одна «жемчужина» томской архитектуры в стиле сибирского барокко, построенная в 1789–1807 годах по типовому проекту Бартоломео Растрелли на месте более старой деревянной церкви начала XVII века, перестроенной из-за обветшания и многочисленных пожаров. В 1897 году на отдельную звонницу повешен отлитый в Ярославле колоссальный колокол весом 1005 пудов 30 фунтов (более 16 тонн). В 1922 году значительная часть церковного имущества была изъята по советскому акту, в 1930 году колокол снят и переплавлен. Его копия возвращена на прежнее место в 2004 году.

Белое озеро и водонапорная башня, жилые деревянные дома на ул. Пушкина, пер. Макушина и Кустарном

От Воскресенской церкви путь идёт на восток. После улицы Октябрской Октябрьский взвоз переходит в улицу Пушкина — одна из транспортных артерий города, которая затем переходит в Иркутский тракт. Здесь начинается исторический район Белозерье, названный в честь одноименного озера.

По пути к нему следует обратить внимание на дом с фронтонами по адресу пер. Макушина, 3/ул. Пушкина, 14. Это часть усадьбы томского купца Диомида Романовича Шадрина 1899 года постройки. Оставшиеся два дома в её составе сохранились и по сей день, но значительно менее нарядные.

В давние времена Белое озеро считалось источником питьевой воды для местных жителей. По более убедительной версии, именно поэтому оно получило название «Белое», этот цвет символизировал чистоту. По менее убедительной народной этимологии — в честь отражавшегося в воде окружающей озеро берёзовой рощи Раньше оно питалось подземными ключами, а из него через речку Белую существовал сток в Ушайку. Однако застройка окружающих земель серьёзно изменила его состояние, сократив водосборный бассейн: системы ливнёвки, асфальтированные дороги, бордюры препятствуют стоку дождевых осадков из окрестностей в озеро. В годы Великой Отечественной окружавшую берёзовую рощу спилили, а в 1970-е в ходе расчистки дна забетонировали дно озера с питающими родниками, превратив его в бессточный пруд. Из-за этого качество воды в озере серьёзно ухудшило, оно склонно к заболачиванию, его приходится периодически спускать и наполнять. Существуют проекты по «оздоровлению» озера, но ни один пока не дошёл до реализации.

Тем не менее, окружающий озеро парк остаётся одним из популярных прогулочных мест. У северо-западного входа в него находится поставленный в 1978 году бюст Героя Советского Союза, первого и пока единственного космонавта-томича Николая Рукавишникова (о нём ещё будет рассказано в разделе исторических личностей). Рядом в 2011 году к 50-летию полёта первого человека в космосе установлена спускаемая капсула Союза-33, но имеет ли она отношение к полёту Рукавишникова, неясно.

Рядом расположно здание по ул. Пушкина, 11 с красивыми наличниками светло-бирюзового цвета. В 1880-х это была усадьба дворянки Хаси Анкелевны Лурьевой. Сведений о строительстве дома не найдено. После серии перепродаж в 1918 году он достался с хозяйственными пристройками (все в настоящее время утрачены) Ольге Николаевне Фёдоровой, в 1920-х национализирован. Сейчас здесь расположен культурно-досуговый центр для детей, где можно услышать про историю города, испечь пирожки в русской печи, полепить из глины.

На улице Пушкина и переулке Кустарном расположены ещё несколько жилых исторических домов. Первыми из них будут два дома по ул. Пушкина, 36 и 38. Первый является домом из состава усадьбы Натальи Афанасьевны Кочерженко, построенной согласно прошению от 1909 гг. Вторым — построенный в 1902 году дом, купленный в 1905 году купцом Андреем Семёновичем Григорьевым, поэтому и называется домом А. С. Григорьева. На фронтоне его инициалы владельца «А.С.Г.»

По адресу пер. Кустарный, 4, находится построенное предположительно в 1900 году здание. После сильных пожаров 2009 и 2010 годов оно было восстановлено по программе «Дом за рубль»: из-за повреждений пришлось выстроить сруб с нуля, но с сохранением старых технологий из окоренного бревна, без использования бруса или оцилиндрованного брёвна.

Завершается эта часть прогулки на северо-восток возле водонапорной башни (ул. Пушкина, 23). Она построена в 1904 году, её основной задачей было иметь запас воды в случае остановки насосов. Кроме того, пожары были страшным бичом города, в 1910 году лишь 9% томских зданий были каменными, и томский водопровод позволял иметь запас воды для тушения. Сейчас она уже используется не для хранения воды, а для размещения различных организаций.

ТГАСУ и окружной суд (Соляная площадь, 2, 2 корп 2, пер. Макушина, 8)

Идя по улице Пушкина к Кузнечному взвозу, следует остановиться на Соляной площади. Здесь расположено главное здание Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и Окружного суда.

Облицовка каменным кирпичом и в этот раз не обманывает: оба раза архитектором выступил Константин Лыгин на деньги купцов Кухтериных, которые хотели помочь городской управе в постройке здания Томского окружного суда, но в казне города на тот момент не было денег. Скульптуру на здании суда нередко ошибочно называют Фемидой, но у богини правосудия по традиции должны быть завязаны глаза, а здесь никакой повязки нет, потому что изображена богиня возмездия Немезида. Такой парадоксальный выбор сюжета для здания архитектором, по одной из городских легенд, был шуткой Лыгина в адрес Кухтериных. В советское время здесь то располагалась Томская губернская ЧК, то заводские цеха, то Электромеханический техникум. В 1993 году здание вновь вернулось к своей дореволюционной роли.

Здание ТГАСУ ниже:

Томская хоральная синагога (ул. Розы Люксембург, 38)

По пути вниз по Кузнечному взвозу можно обратить внимание на остатки строения по адресу ул. Пушкина, 10/1 (сразу после лыгинского здания окружного суда). До 2020 года здесь располагался заброшенный склад 1892 года постройки. К сожалению, в рамках уродливой «застройки» участка дореволюционное здание склада и большая часть подпорной стены были снесены, а собственных архивных фотографий под рукой не нашлось, поэтому придётся воспользоваться чужими архивными кадрами и панорамами из «Яндекса».

Дойдя до ул. Розы Люксембург, нужно повернуть на север. Там будет здание Томской хоральной синагоги, построенной в 1902 году на месте деревянной. Служения в ней велись до 1929 года, когда она, подобно прочим религиозным учреждениям, была закрыта. После этого она передавалась между организациями, включая Томский окружной суд, пока в 1992 году её не вернули верующим, а в 1999 году отреставрировали.

Можно пройтись немного на юго-запад до пер. Ванцетти (до 1927 года Русаковский по имени нарымского мещанина и домовладельца Прохора Русакова). На пересечении с проспектом Ленина будет вторая сохранившаяся до наших времён водоразборная будка. Сейчас она пустует.

Школа №2, бывшее здание приходских училищ (ул. Розы Люксембург, 64)

К северу по той же улице на пересечении с пер. Сакко (бывший до революции Серебряниковским) находится бывшее здание мужского и женского приходских училищ. Оно построено в 1908 году по проекту ещё одного знакового томского архитектора — Товия Лазаревича Фишеля. Финансовую помощь оказал городской голова Иван Максимович Некрасов, купивший городских облигаций на 50000 рублей и поставивший со своего завода красный кирпич по льготной цене. Сейчас в этом здании располагается школа №2.

По другую сторону бывшей Магистратской улицы находится очередная водоразборная будка. Как и прошлая, эта сейчас ни для чего не используется.

Школа № 16 и жилые деревянные дома (пер. Сухоозёрный, 6, ул. Войкова, 19, 21)

По пер. Сакко, ул. Карла Маркса (бывшая Духовская) и пер. Сухоозёрному дальше маршрут лежит до пересечения с ул. Войкова. До революции она называлась Знаменской по сохранившейся и поныне Знаменской церкви, впоследствии переименованная в честь советского полпреда в Польше. В 2006 году вместе с Октябрьским взвозом постановлением Думы Томской области улицам были возвращены исторические названия Знаменской и Воскресенского взвоза. Однако лево-политическая общественность протестовала против такого решения, заодно пропагандируя среди местных жителей мнение о якобы больших расходах, связанных с изменением табличек на улице и замены документов (хотя подобные вопросы решаются поэтапно и безболезненно), так что переименования отменили.

Здесь начинается очередной исторический район — Заозерье. При этом Сухого озера на современной карте Томска нет: некогда эта была заводь Томи вдоль современных улиц Водяной и Набережной Озера, которую потом осушили и застроили. Переулок Сухоозёрный в 1878–1927 гг. носил название Акуловский по фамилии купцов и домовладельцев Акуловых, имевших здесь несколько домовладений.

Интерес представляют два жилых деревянных здания по ул. Войкова, 21 и ул. Войкова, 19. Двухэтажное полукаменное здание построено на участке имения Михаила Каменецкого, некогда принадлежавшем Фёдору Ильичу Акулову, на рубеже XIX и XX веков (точная дата не установлена).

На ул. Войкова, 19 расположено здание усадьбы Феоктисты Андреевны и Георгия Павловича Павловых. Сейчас оно используется Центром инспекции по маломерным судам в составе МЧС Томской области.

Дальше по Сухоозёрному переулку в направлении Томи можно увидеть старый корпус Заозёрной школы №16, вплотную привыкающий к типовому советскому брежневской эпохи. Это ещё одно здание томского архитектора Т. Л. Фишеля 1912 года постройки.

Знаменская церковь и жилые деревянные дома (ул. Войкова, 2, 14, 16, 18)

Чуть южнее прошлого перекрёстка будет сразу несколько памятников архитектуры подряд.

Дом по ул. Войкова, 18 был частью усадьбы Николая Павловича Баранчукова. Точных данных о времени его постройки не найдено, но относится к началу XX века.

Следующим зданием будет храм иконы Божией Матери «Знамение» (Абалакская), она же Знаменская церковь. Она также относится к числу древнейших зданий города Томска: заложена в 1789 году на месте деревянной церкви 1703 года постройки, освящена в 1803 году. Построена в стиле сибирского барокко, главной её святыней была Абалакская икона Божией матери, самая почитаемая в Сибири. Её современный список также есть в храме. В советское время церковь использовалась для хозяйственных нужд и как жилое здание, сильно пострадала, восстановлена в 1994–2005 годах.

Следующим по ул. Войкова, 14 находится здание усадьбы мещанки Екатерины Егоровны Калмаковой, перестроенное в 1893 году Григорием Степановичем Былиным. В 2014–2016 годах выполнен капитальный ремонт.

Можно также обратить внимание на здание по ул. Войкова, 2. Это здание усадьбы Михаила Фёдоровича Караганова, построенное в 1880-х гг.

Доходный дом Родюкова («Наша Гавань», ул. Карла Маркса, 31)

Улица Войкова заканчивается у советского здания Речного вокзала. Можно немного сократить путь через арку дома по пер. Ванцетти, 2, но более красивые виды будут, если идти вдоль пер. Пристанского. Там будет выход на ул. Карла Маркса. Как уже упоминалось, её прежнее название — ул. Духовская. Название связано с расположенной на месте нынешнего дома по ул. Карла Маркса, 24 церковью Сошествия Святого Духа на пересечении с пер. Совпартшкольным (до революции пер. Приюто-Духовским), снесённой в 1930-х.

На пересечении ул. Карла Маркса и пер. Ванцетти будет ещё одна жемчужина деревянного зодчества Томска — доходный дом купца Николая Доримедонтовича Родюкова, больше известный среди местных как «Наша Гавань» (по расположению тут центра юношества и творчества, включая кружки танцев, рисования и туризма) или по имени его архитектора, уроженца Херсонской губернии (недалеко от Елисаветграда, ныне Кировоград) Петра Фёдоровича Федоровского. Здание построено не ранее 1914 года (в ряде источников ошибочно указан 1912). От надворных построек сохранился брандмауэр, который можно осмотреть, хотя пространство перед ним заросло сорняками.

Можно также отметить жилой дом на ул. Карла Маркса, 38 почти напротив здания Федоровского. Этот дом считается местом, где жил основатель Географического факультета МГУ им. Ломоносова Николай Николаевич Баранский (о нём пойдёт речь в разделе биографий знаменитых томичей), хотя документально это не подтверждено.

Здание Народной бесплатной библиотеки Макушина (ул. Карла Маркса, 25)

В 1884 году купцом Петром Ивановичем Макушиным создана первая в России бесплатная библиотека-читальня. В 1887 году на пересечении ул. Духовской и пер. Хомяковского (ныне ул. 1905 года) под неё построено здание. В нём располагались также рисовальные классы, начальные школы, небольшой зрительный зал для выступлений. В советские времена с утратой Томска в 1925 году статуса губернского центра значительная часть экспонатов была перемещена в Новосибирск. В здании ещё располагалась библиотека, но в 1942 году оно было перепрофилировано в кинотеатр, которому в честь жителя Томска, Героя Советского Союза лётчика Ивана Сергеевича Черных присвоено название кинотеатра имени Черных (и под таким названием оно до сих пор известно у томичей). После 1991 года кинотеатр переименован в «Сибирские Огни», а после реставрации в 2007 году используется как офисно-торговое здание.

Напротив него находится сквер 1812 года у Речного вокзала. В 2012 году он организован с центральным памятником в честь 200-летия Отечественной войны. До этого с конца 1970-х располагался фонтан, не работавший с первых лет и заброшенный до реконструкции площади к 2012 году. В юго-восточной части сквера располагался памятник жившему в Томске писателю Вячеславу Яковлевичу Шишкову, поставленный в 1953 году речниками Западно-Сибирского пароходства (первоначально в центре площади, потом передвинут с началом строительства фонтана, постамент заменили). Он часто подвергался атакам вандалов, в результате к 2012 году от памятника остался только пустой постамент, который с реконструкцией площади и сквера демонтировали. Судьба бюста и постамента неизвестна. Приводятся архивные фотографии 1973 и 2003 годов.

Склады купца Горохова (ул. Набережная реки Томи, 27)

У юго-западной оконечности парка находится ещё одно любопытное здание — склады купца Горохова. Комплекс складов был построен между 1904 и 1917 годами, конкретно это угловое здание — знакомым по ряду прошлых зданий из обзора архитектором А. Д. Крячковым в стиле модерн. Его четырёхгранная украшенная шпилем башня выделяла его среди городской застройки. Примерно с 2009 года, когда здесь находилась «Наша Гавань» до переезда в дом Родюкова, здание никем не используется и находится в аварийном состоянии, на башне уже частично провалилась крыша, по кирпичу идут трещины.

Памятник свиньям с поросятами (пер. Кооперативный, 2)

Следующим объектом при прогулке по набережной Томи будет памятник свиньям, установленный возле офиса «Сибирской Аграрной группы». Он выполнен скульптором Олегом Киевским в 2019 году в крайне реалистичной манере с полным сохранением животной анатомии. Его необычный вид полюбился томичам, которые выделяют его в качестве одного из самых оригинальных томских памятников.

Здание управления путей сообщения (ул. Карла Маркса, 2) и Каменный мост

Дальше вдоль набережной Томи встретится здание Управления путей сообщения. Это бывший доходный дом Швецова, построенный к 1897 году. Здесь до революции располагались казённые учреждения, включая Управление Томского округа водных путей сообщения. Сейчас оно используется как жилое.

Ещё раз пройдя мимо мимо Богоявленского собора и Иверской часовни до начала ул. Розы Люксембург, нужно повернуть на юг. Откроется вид на Каменный мост — самый первый городской мост через реку Ушайку.

В 1819 году по проекту будущего декабриста Гавриила Батенькова был построен первый, деревянный Думской мост. Он показан на рисунке Джорджа Фроста 1885 года (первая иллюстрация ниже). За почти век деревянный мост обветшал и был перестроен как железобетонный Константином Лыгиным в 1916 году. Это был его последний архитектурный проект, после которого он занимался только преподаванием. Мост украшен ростральными колоннами. Во время Великой Отечественной по мосту проложена железнодорожная ветка к ТЭЦ-1, ставшая основой в 1949 для запуска трамвайной линии, для чего ростральные колонны сделаны также опорами контактной сети. Каменный мост до сих пор остаётся единственным трамвайным мостом в Томске.

Площадь Батенькова и Аптекарский переулок

Маршрут к следующей локации укажет линия трамвая: она ведёт на юг прямо на площадь Батенькова, названного в честь декабриста и строителя первого томского моста Гавриила Степановича Батенькова, который жил в одном из домов рядом с площадью. До 1926 года она называлась Благовещенской площадью или, после постройки Троицкого собора на Новособорной площади, Старособорной площадью — в честь ещё одного несохранившегося собора Томска, Благовещенского собора, заложенного в 1785 году и освящённого в 1807. До постройки Троицкого собора именно Благовещенский был главным томским собором. В 1934 году он был закрыт и снесён, теперь на его месте разбит сквер, а вокруг него — кольцо открытого в 1949 году трамвая.

Из строений, примыкающих к площади, прежде всего можно отметить строение на пл. Батенькова, 7 («Купеческий дом»). Изначально это был двухэтажный деревянный дом с эркером (выступающей частью второго этажа) в составе поместья Михаила Фёдоровича Сапожникова, построенный не ранее 1897 года. После пожара 2006 года здание перестроили с искажением пропорций и созданием каменного цокольного этажа, лишь отчасти сохранив прежнее оформление. Ниже приведена архивная фотография из 2003 года (не собственная) и современный вид этого дома. Сейчас там расположены гостиница и ресторан грузинской кухни.

Можно прогуляться от этого места на восток по пер. Батенькова и пер. Аптекарскому. Будет ещё несколько любопытных объектов.

Дом на ул. Алтайской, 1 (пер. Аптекарский, 11) построен как двухэтажный угловой дом в составе имения мещанки Пейсы Яковлевны (Шмерковны) Немзер (Немзы, Немзеровой). На его фронтоне присутствует деревянная розетка. Дом находится в аварийном состоянии и расселён, планируется его восстановление по программе «Дом за рубль» частным инвестором.

Дом по адресу пер. Комсомольский, 16 (бывший до революции пер. Никольский) построен по прошению 1912 года, поданным землевладельцем Яковом Ефимовичем Астафьевым (за несколько лет до того усадьба принадлежала Елизавете Исаевне Фуксман).

И следующее откровенное китчевое современное здание со стилизацией под старину по адресу ул. Заливная, 1Б — здание Томского Института Бизнеса, построенное по проекту Александра Скрипника в 2008 году. По проекту архитектора, зеркальная поверхность должна была отражать окружающие деревянные дома и небо, но из-за использования неподходящих материалов эффект не создаётся.

Следующая улица — Аптекарский переулок, выходящая к Аптекарскому мосту через Ушайку. Сам мост построен в 1914 году как деревянный на каменных сваях, в 1940 году перестроен в железобетонный. Он играл большую роль для Томска в начале XX века, поскольку Кузнечный и Воскресенский (Октябрьский) взвозы на Воскресенскую горы были тяжелопреодолимы лошадьми с грузом. Возможно, сам переулок получил название в 1878 году по аптеке, которая могла быть здесь открыта.

Казанская церковь (ул. Крылова, 12Б)

В ходе подъёма от «Купеческого дома» по улице Крылова следующей остановкой будет Богородице-Алексеевский мужской монастырь с центральной церковью Казанской иконы Божией матери. Здесь будет переход между историческими районами — от Уржатки к Юрточной горе. До революции улица Крылова называлась Монастырской в честь этого монастыря.

Нынешняя церковь — ещё одно из немногих сохранившихся зданий Томска XVIII века: построено в 1789 году в стиле сибирского барокко на месте деревянных построек монастыря первой половины XVII века. В 1830-х по проекту архитектора Карла Рейнгольдовича Турского монастырь окружили каменными стенами и башнями-часовнями. В 1922 году монастырь был закрыт, снова возвращён верующим в 1992 году. Над могилой Фёдора Кузьмича здесь находится часовня, восстановленная по образу оригинальной 1904 года.

Первое пятиэтажное здание в городе, бывшие казармы Томское училище связи (ул. Крылова, 19, 20, 21А)

Первым по счёту идёт пятиэтажное здание 1935 года. Первоначально оно планировалось как жилой дом с комфортабельными квартирами, но в 1934 году недостроенное здание передали ТГУ, так что оно было закончено как студенческое общежитие на 750 мест. Действовавшая тут столовая какое-то время была единственной в университете. Сейчас на первых этажах расположены учебные аудитории вуза, верхние этажи по-прежнему служат общежитием:

По другую сторону идёт корпус зданий казарм бывшего Томского училища связи, закрытый в 1999 году после того, как в 1997 году обрушились перекрытия, что привело к гибели 12 курсантов. Было выяснено, что при строительстве в 1950-х экономили на материалах и снизили прочность конструкций. Училище связи решили расформировать, а заброшенные здания казарм медленно разрушаются от времени. С южной стороны квартала казарм расположен мемориал погибшим курсантам.

После Томского училища связи есть ещё один старинный дом, который легко упустить, по адресу Ул. Крылова, 21А — он «скрывается» за домами по адресу ул. Крылова, 23 и 23А. Все три здания были частью усадьбы Елизаветы Вульфовны Брильянщиковой, которая 1909 году после серии перепродаж оказалась во владении Петра Ивановича Макушина (создатель народной бесплатной библиотеки). Точных данных о времени строительства здания и архитекторе нет, предполагается дата постройки примерно в 1911 году, а на основе стилистического сходства со зданиями школ №2 и №16 предполагается возможное авторство Товия Лазоревича Фишеля. Здание по адресу ул. Крылова, 23А в 2000-х годах снесено и перестроено со значительными изменениями пропорций и декоративного оформления, остальные два сохранились в первоначальном виде.

Деревянная солдатская синагога (в плохом состоянии, пр. Фрунзе, 15)

Южнее, на проспекте Фрунзе (до революции улица Нечаевская), расположена реконструируемая деревянная солдатская синагога — единственная сохранившаяся деревянная солдатская синагога в России, а возможно, и в мире. Возникла она первоначально в другом здании и связана с забавной историей: тогда в Томске уже были две синагоги — сохранившаяся Хоральная и несохранившаяся Каминерская (здание, располагавшееся на месте нынешнего дома по ул. Алексея Беленца, 16, снесено в 1970-х), и служившие евреи ходили в последнюю, так как она была ближе всего к казармам (ныне на их месте расположен стадион «Труд»). Однажды у одного из солдат, Моисея Гуревича, родился сын, и товарищи пошли в синагогу, чтобы присутсвовать при чтении заповедей Торы при торжественном обряде обрезания. Сын Каминера предложил провести чтения в раздевалке, чем сильно обидел солдат, и они решили организовать свою синагогу: вначале в складчину купили Тору, без которой не могло быть синогоги, потом арендовали дом какой-то вдовы, а потом уже еврей в звании капитана Герцелья Янкелевич Цам арендовал землю, где находится нынешняя синагога. Первая солдатская синагога сгорела в 1906 году, и силами солдат она была построена заново. Проект «в мавританском стиле» исполнил А. И. Лангер, и в 1907 году синагога открылась заново. В 1930 её закрыли снова, снесли куполы, использовали под общежития ТГУ и жилой дом, впоследствии она обветшала. В 2018 году она передана еврейской общине Томска, находится в ожидании реконструкции.

Здания губернской гимназии, усадьбы Болотова, памятник Ермаку и Горсад (пр. Фрунзе, 5, 9, 9А, ул. Советская, 43)

По пути на запад и на юг можно обратить внимание на две группы зданий.

Первая (пр. Фрунзе, 9, 9Б) — здания бывшего Томского училища связи. В 1897 году оно было построено архитектором П. П. Нарановичем как новое здание Томской государственной губернской гимназии, целью которой была подготовка учитилей. После расформирования училища в 1999 году здание перешло к «Газпром трансгаз Томск».

Вторая (пр. Фрунзе, 5, ул. Советская, 43) — построенные к 1897 году здания усадьбы купца Петра Васильевича Болотова. После смерти купца оно перешло к его жене, которая умерла в ноябре 1917 года и завещала построить приют для бедных детей. Однако её воля исполнена не была, а перечисленное на благотворительность наследство потерялось в гуще революционных событий и Гражданской войны. Туда переехал Восточно-Сибирский протезный институт, ныне в двух домах располагается Московское протезно-ортопедическое предприятие.

Следующим на пути будет памятник Ермаку... на пятиногом коне. Скульптором выступил житель Лондона Юнус Сафардиар, родившийся в Самарканде Узбекской ССР, автором идеи — Роман Троценко, основатель группы «Новапорт».

Скульптор сделал две версии данной скульптуры. Первая, в виде сложной композиции, установлена под названием «Покорение Сибири» в новосибирском аэропорту Толмачёво 18 ноября 2010 года (см. нижнюю фотографию). На ней изображена гибель Ермака: виден пятилапый волк (по легенде одного из коренных народов Томской области, он является только выдающимся людям, которые после этого обречены погибнуть), лицо Сибири, совмещающее женское и мужское начало, и слепок тонущего Ермака, что, по легенде, произошло в Иртыше под весом его кольчуги. В Томск авторское повторение центральной фигуры Ермака на коне (с небольшими изменениями, например, в виде целого меча вместо сломанного) доставили в 2011 году, но лишь 5 августа 2015 года она официально открылась, причём вопреки авторскому замыслу разместили её вертикально, возможно, из-за ограниченного места.

Южнее начинается комплекс Томского городского сада (Горсад) — расположенный за сквером площади Новособорной, он стал местом размещения парка аттракционов и прогулочным местом. Здесь находится, в частности, небольшая новодельная деревянная крепость. В северной части парка расположен самый старый фонтан города Томска 1906 года постройки, но он некрасив.

Особняк Хомича (ул. Белинского, 19)

Юго-западнее Горсада по адресу ул. Белинского, 19 расположен особняк Хомича. Это дом, который томский архитектор Станислав-Адам Викентий-Карлов Хомич (уроженец Киева — вместе с Лыгиным и Федоровским ещё один томский архитектор-уроженец малороссийских губерний) построил для своей семьи. Согласно заметке в местной газете, в конце 1905 года дом ещё строился, поэтому помещённая на эркер цифра «1904» как год постройки некорректна. Документов, посвящённых строительству этого дома, на данный момент не найдено.

Дом был слишком велик для семьи Хомичей из трёх человек, поэтому часть квартир сдавались в аренду. Например, здесь жил с семьёй другой томский архитектор, Андрей Иванович Лангер. В советское время использовался как общежитие студентов ТГУ, как жилой дом. Сейчас здесь размещаются Лицензионная палата Томской области и Центр лицензирования и сертификации медицинской и фармацевтической деятельности.

«Дом со шпилем» и усадьба Молодкина (ул. Кузнецова, 17, 20)

Южнее и на один квартал восточнее расположен деревянный двухэтажный дом, по всей видимости, принадлежавший врачу Валериану Ивановичу Василькову (описание двухэтажного дома согласно прошению о его строительстве согласуется с видом этого здания, однако проект здания в архивах не найден). На основании сходства стиля как возможный архитектор предполагается Викентий Флорентинович Оржешко, но подтверждений этому нет. Как он использовался в советское время, не установлено. Сейчас, как и прежде, используется в качестве жилого дома.

Можно обратить внимание ещё на два жилых деревянных дома напротив этого в этого дома по адресу ул. Кузнецова, 20. Он был в начале XX века частью усадьбы Евгения Александровича Молодкина. Соседние к нему дома ул. Кузнецова, 20А и 20/3 являются частью той же усадьбы и похожи по облику. Сведения об обстоятельствах постройки домов не найдены. В 2005 году отреставрированы «Сибирской строительной компанией» и «Фасадом».

Игуменский парк, церковь Святой Марии (ул. Карташова, 28) и Буфф-сад,

Восточнее по улице Карташова будет лютеранская кирха Святой Марии. Она было построено за два месяца в 2006 году к визиту Путина и Ангелы Меркель в Томск в рамках российско-германского саммита. Она построена по подобию городской кирхи, находившейся в другом месте, в Городском саду возле нынешнего Дома Учёных (построена в 1864, разобрана в 1936), хотя та кирха была каменной, а эта деревянной. Ниже представлена фотография старой кирхи на рубеже XIX-XX веков

Дом купца Голованова (Российско-немецкий дом, ул. Красноармейская, 71)

«Дом с жар-птицами» (ул. Красноармейская, 67/1)

«Дом с драконами» (ул. Красноармейская, 68)

Область деревянной застройки по ул. Дзержинского (ул. Дзержинского, 5, 6А, 16, 21)

В прошлом улица Преображенская.

Военно-медицинский институт, памятник «Шилке» и вокзал Томск-1 (ул. Киевская, 107/пр. Кирова, 49, 57, 70)